Профессор М. Н. Скабалланович. Христианские праздники. Всестороннее освещение каждого из великих праздников со всем его богослужением.

Рождество Христово. Внутренняя сторона события

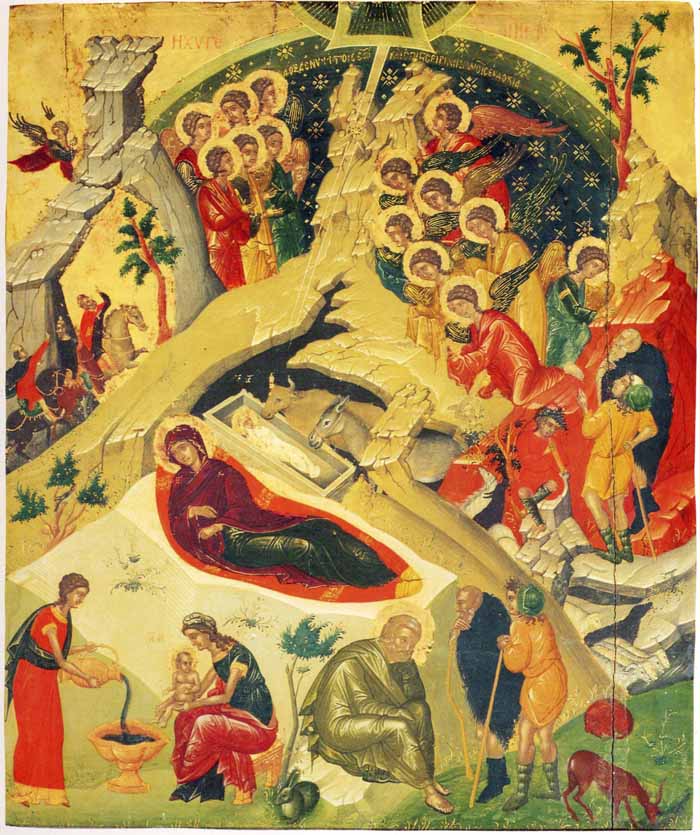

Икона. Рождество Христово. Начало XVI в. Греция. Греческий институт Византийских исследований в Венеции

Подготовление человечества к рождеству Христову

«Той чаяние языков» (Быт. 49:10), сказал о Христе ветхозаветный праведник. Тем так и велико, всемирно рождество Христово, что ждал его и напряженно ждал весь мир, целые народы. Неужели же тогда народы, народ вообще был так возвышен в своих ожиданиях, надеждах, мыслях? Конечно, во все времена и во всяком народе бывало и бывает много людей, которые ничего не ждут, кроме обеда и сна, в лучшем случае – кроме богатства, покоя и разных утех. Но разве это люди? Такой человек «приложися (просоединился к) скотом несмысленным и уподобися им» (Пс. 48:31) Во всяком разе не такие люди составляют народ, делают его сильным, живым, ведут его к будущему, а те, у которых ожидания, чаяния, мысли более высоки, чисты, духовны. И вот – для народов, для народа в этом смысле, ныне родившееся «Отроча Младо» (кондак) составляло предмет долгих, вековых, напряженных ожиданий. Таких напряженных, что можно сказать от ожиданий этих стоном стонала вся земля, целая вселенная.

И понятно, что особенно сильным это высокое ожидание было в лучшем из народов древнего мира, в народе, который за его тогдашние хорошие качества Господь сделал своим избранным народом, т. е. в Израильском народе. Лучшие люди в нем с древнейших времен жили и дышали этим «чаянием». В этом народе наперед знали, по откровению от Бога, из какой, существовавшей в данное время, семьи должен произойти ожидаемый Избавитель. Нужно ли говорить, как важно это было, т. е. то, что, во всякое время, за тысячи лет до пришествия Христа, в Израильском народе каждый мог, так сказать, и пальцем показать ту семью, от которой некогда родится избавление всего мира, будущий Спаситель человечества. Этим Он уже как бы воочию предсуществовал на земле. И как дорожили те семьи этой высокой честью. Иные прямо домогались её, всякие способы употребляли, чтобы привлечь именно на свою семью это поистине великое благословение Божие, обычно передававшееся от Бога чрез отца старшему сыну в роде. Известно, напр., какими путями добился патриарх Иаков для семьи своей этой чести. Если в этом народе все так напряженно ожидали Избавителя, то понятно, с каким прямо благоговением должны были смотреть все на семью, от которой, ждали, что родится Он.

А ждали все с большим напряжением, и чем дальше, тем больше росло это напряжение. Чем больше рос грех, чем больше видели на земле зла, насилия, неправды, тем более усиливалось это ожидание. «Воскресни (восстань, подымись), Господи, суди земли, яко ты наследиши во всех языцех (ибо Ты наследуешь все народы, – ведь Ты же владеешь народами). «Доколе судите неправду и лица грешников приемлете» (оказываете лицеприятие нечестивым)? (Пс. 81:8, 2), – так с болью сердца восклицали лучшие в Израиле люди. Прочтите псалмы, и вы увидите, как у древнего благочестивого еврея каждый стон обиженного сироты, каждая слеза притесняемой вдовы все усиливали ожидание давно обещанного Избавителя. От Него ждали, что Он «избавит нища от сильна, и убога, ему же не бе помощника; пощадит нища и убога и души убогих спасет, от лихвы и от неправды избавит души их» (Пс. 71:14). Уже за несколько столетий до рождества Христова ожидание Спасителя достигло такого напряжения, что принятым именем для Него по видимому стало «Желаемый всеми народами» (Агг. 2:8).

И по истине «всеми» народами. Что Его ждали с таким же напряжением и язычники – видно из того, как приняли Его эти последние. Они приняли Его готовнее, скорее, чем евреи. Они так и бросились ко Христу, когда Он пришел в мир. И как им было не ждать Его, всеми жданного? То, что стало твориться у язычников в конце концов, пред пришествием Христовым, было еще хуже, во много раз хуже, чем у евреев. Нигде нельзя было добиться правды. Одни – не знали, что выдумать от роскоши, предавались самым неестественным порокам. Вот теперь откопали город Помпею, сожженный Богом пред пришествием Христовым за безнравственную жизнь: просто не поверил бы, что люди могут додуматься до таких гадостей, какие там записаны и нарисованы. Другие же, рабы, наоборот, стонали от работ; их били как животных, кормили хуже скотов; мало того: доходили до того, что дорогих рыб кормили людьми, рабами: бросали в садок каждый день одного раба – по очереди, в пищу, потому, что данная порода (муррена) рыб очень любила человеческое мясо. А за бунт рабов распинали на крестах; раз вся дорога из Рима в другой город на 70 верст установлена была такими крестами с распятыми на них рабами. Так жить дальше нельзя было, потому-то «егда прииде кончина лета, посла Бог Сына своего раждаема от жены» (Гал. 4:4).

Пришел Христос – и все сразу, очень скоро переменилось. Люди, уверовавшие в Него, стали жить прямо, как ангелы. У христиан не было бедных, не было презираемых. Всех питала и согревала общая любовь, общая ласка и кротость.

Правда, так было только, пока мало было христиан, когда в христианство шли лучшие люди, шли по убеждению. Но и потом, когда христианскими стали целые народы, все же меньше неправды и обид стало на земле.

Меньше их и теперь, чем в те ужасные времена, пред пришествием Христовым. Но, скажете, все же достаточно. Да, правда, много еще зла на земле, так много, что, кажется, и меньше никогда не было и не будет. Но христианин не может не верить, что наступит когда либо время на земле, когда на ней «будет святиться имя Божие, приидет царствие Его, будет воля Божия яко на небеси, и на земли». Не может не верить в это, потому, что каждый день молится он об этом и молятся с ним еще тысячи и миллионы душ. – А Бог молитвы слышит.

И если для водворения всего этого, царства Божия, на земле, нужно, чтобы на нее опять пришел Спаситель, – а это именно и нужно, – то христианину остается воскликнуть с апостолом, который говорил это тотчас после первого пришествия Христова: «Ей, гряди, Господи Иисусе» и услышать Божественный ответ: «Ей, гряду скоро» (Апок. 22:20).

Подготовление ближайшей среды для явления Спасителя

Если все человечество нуждалось в подготовлении к пришествию Христову и, как мы видим, достаточно созрело для этого последнего, то та часть человечества, среди которой и от которой имел ближайшим образом произойти Спаситель, требовала со стороны Промысла особенного воспитания для такого высокого назначения.

Такой частью человечества, такой средой в нем для явления Христа, была та небольшая часть человечества, которая на протяжении веков с особым напряжением ожидала этого явления, вырастила у себя род Христов, земных предков его. Отличительной чертой этой части человечества, обусловившей и самую возможность появления здесь Христа, была вера, на что указал ап. Павел в Евр. 11 и каковую мысль воплощает православная Церковь в своих службах недель св. праотец и отец.

Христа человечество могло принять только верою. И первое, что потребовал Христос у людей была вера. И вот мы видим, что задолго еще до пришествия Христова человечество стало учиться вере и оказало изумительные успехи в ней, сделавшие его достойным Божественного Посланника с небес.

В самом деле уже в первом человеке, Адаме, сколько веры мы видим!

Легко-ли было не отступить от Бога человеку, от которого сам Бог явно и сразу, положим хотя бы и по вине его, человека, но именно очень явно и сразу отступил. До этого рокового плода, который Адам вкусил, может быть, и не вполне обдуманно, по совету жены, за этот маленький плод – он перестал видеть Бога, как ранее видел: Бог навсегда скрылся от него как бы за облаками. Он оказался один с маленькой семьей своей на необозримой, пустой земле. Он впервые теперь почувствовал вражду её, земли, к нему в её бурях, громах, холоде, зное, засухах, дождях. Впервые зарычали на него теперь кроткие и послушные доселе звери, зашипели змеи на него. С болью ощутил он теперь на себе гнев своего Творца, гнев, казалось, неумолимый, нестерпимый. Отвратил лице свое Всевышний, казалось, навсегда от него. И не было кому утешить его в этом, не было в чем забыться, чем заменить сладость прежнего богообщения. Но не переставал Адам взором своим стараться пробить омрачившееся над ним небо, не переставал с упованием взирать туда и ждать лучших дней, ждать милости и помилования себе и потомству своему, не переставал надеяться что Бог, ими же весть судьбами, вернет ему и всем людям потерянное, что не позволят Богу так исытанныя им, Адамом ранее милосердие и любовь до конца разгневаться на его род Всю долгую, тысячелетнюю почти, жизнь верил и надеялся наш праотец и умер, «не приняв обетования» (Евр. 11:39), не увидев ни в чем изменения отношений к нему разгневанного Бога; но и тогда не отказался он от веры и надежды своей, а передал ее, завещал ее детям, внукам и правнукам своим, во множестве уже окружавшим его смертный одр.

А те приняли это завещание, это самое дорогое наследство от своего прародителя, и какие прямо чудеса веры творили они. Один – Енох верою препобедил самую смерть, уйдя как-то иначе из этой жизни. Другой – Ной – один с семьей спасся от всеобщей смерти, от потопа, погубившего все живое на земле. Сколько веры нужно было в невидимого Бога, чтобы внять откровению Его о всемирном потопе и в течение долгих 120 лет готовиться к нему и других предупреждать о нем под их же насмешки! А когда всюду бурлила и клокотала вода, грозя ежеминутно опрокинуть ковчег с семьею патриарха, когда то там, то здесь всплывали и бились о ковчег посинелые трупы людей и громадных животных, когда свинцовые тучи, казалось, навсегда закрыли от земли солнце, небо и Бога, тогда сколько веры требовалось, чтобы не усомниться в милосердии Божием, в любви Божией к человеку!

Или вот еще величественный образ праотца – Авраам. Оставить для Бога свою родину, своих родных, и идти неизвестно куда, в чужую землю, чтобы там быть окруженным со всех сторон враждебными людьми, променять спокойную жизнь в насиженном месте на постоянное тревожное скитание по чужбине, – и: все это только для Бога; ничего, даже сына своего единственного, не пожалеть для Него – это, действительно, такая вера, пред которой бледнеют все другие достоинства в человеке, за которую Бог не мог не назвать этого человека первым другом своим на земле.

* *

Велия веры исправления! «Какие успехи веры!» – такими словами начинается тропарь недели св. отец, тогда как тропарь предыдущей недели – св. праотец – начинается просто только: «Верою праотцы оправдал еси». Этою разницей дается мысль, что составляющая отличительное качество отцов Ветхого Завета, вера у них все время росла, усиливалась. Действительно у древних св. отцев, у «праотцев», живших до закона, данного Моисеем, эта вера была спокойная, страдательная. С этого же времени она становится более деятельною, выступает на борьбу с нечестием, делается стойкою до смерти. Не только живут всю жизнь верою, но и умирают за нее, как св. мученики Маккавеи; или почти умирают, готовы умереть, как св. Даниил, Анания, Азария и Масаил.

И этот поворот в развитии веры на земле совершил великий пророк Божий Моисей – как примером своим, так и деятельностью своею. «Верою Моисей велик быв (придя в возраст), отвержеся нарицатися сын дщере фараоновы, паче же изволи страдати с людьми Божиими» (Евр. 11:24). Он мог себе спокойно, в богатстве и неге, жить при царском дворе, как усыновленный царской дочерью, – и эту жизнь он променял на долголетнее, тяжелое служение своему народу, на 40-летнее, полное всяких лишений кочевание с ним по пустыне. Так любил он свой народ. И что это был за народ? Это был народ, как его называл сам Бог, жестоковыйный и каменносердечный (Иез. 2:4), грубый и безжалостный. Когда Моисей вывел их (евреев) из рабства, избавил от тяжелой работы на египтян и чрез пустыню вел в обетованную Богом землю, текущую молоком и медом, они требовали от своего св. вождя, чтобы в пустыне для них было все то, что можно достать только в хорошем городе: мясо, всякие овощи, всегда хорошая вода, – и чуть не хватало чего, сейчас бунтовали, кричали: «куда ты завел нас», и, конечно, готовы были убить его. И сам Бог при всем своем бесконечном, неизреченном долготерпении хотел, и не раз, истребить этот народ за ропот на Него и Его угодника, и только ради Моисея, по его молитве, щадил его.

Моисей буквально отмолил этот народ у Бога и сделал великим народом. Сделал это не только тем, что привел его в лучшую страну земли, красу всех земель, но и тем, что дал ему закон, закон такой мудрый и справедливый, каким потом не был ни один человеческий закон, потому что это был закон Божий, внушенный Моисею самим Богом. Достаточно сказать, что по этому закону, напр., запрещалось подбирать колосья с поля, а нужно было оставлять их бедным, позволялось каждому есть в чужом саду и огороде, сколько и что он мог съесть, только нельзя было брать с собою что-нибудь оттуда; запрещалось закрывать рот волу, чтобы он не ел хлеба, над которым работает; повелевалось самой земле давать отдых, чрез каждые б лет не сеять на ней ничего. И вот этот хороший закон, постепенно, столетиями, обуздал тот грубый народ, сделал из него народ Божий, приготовил его для принятия Христа. И как полюбил потом этот народ закон тот; он называл его драгоценнейшим золота и алмаза, сладшим меда и сота. И до сих пор нет для еврея большего сокровища, чем закон этот. Вот на что сделала способным Моисея его вера!

Правда, не мог закон Моисеев весь еврейский народ сделать хорошим, но что он делал с лучшими людьми, какую ревность по себе и Богу зажигал он в них! Вот один из этих ревнителей – св. пр. Илия. Это тоже человек, всю жизнь живший верою и хотевший перелить ее из себя во всех. Сначала так отчаялся он в своем народе, так безнадежно плохим представился он ему, что он, чтобы не видеть ни одного лица человеческого, ушел в пустыню, терпя там голод, холод долгие годы. Но Илия не чувствовал этих лишений изза одной мысли, из-за одной думы. Он все болел душою, что весь Израиль отступил от Бога, что остался верным Богу один он, и какова была радость его, когда Бог открыл ему, что среди народа есть еще 7000 не кланявшихся идолам. Но одними вздохами и жалостью к народу он не ограничился. Когда он увидел, что народ может исправить только какое-либо большое бедствие, то вот он «молитвою помолися да не будет дождь, и не одожди на земли лета три и месяц шесть» (Иак. 5. 17). Он выпросил у Бога засуху на 31/з года, молитвою наслал на землю голод, чтобы исправить народ, чтобы заставить его поверить в Бога истинного, – и заставил, раздул потухшую веру.

Но вот еще, и уже наиболее «велия веры исправления (успехи): во источнице пламене, яко на воде упокоения, святии трие отроцы радовахуся» (тропарь). Три знатного рода юноши, попав в плен и взятые ко двору, сначала отказывают себе во всем, питаются самой простой и скудной пищей, одними овощами, чтобы только не вкусить пищи запрещенной законом Божиим, так дорогим для них «за законы отеческия предбедствуюше» (ирмос); это было «предбедствие» за закон, за которым наступило уже настоящее «бедствие» за веру. Когда царь языческий потребовал от всего народа поклониться «телу златому» вместо Бога, они предпочли быть брошенными в бушевавшую огнем печь. Сгореть живьем, – одно ожидание этого – не было ли уже медленной смертию? И о чем думали они в печи, спасенные от огня, что вспоминали там? Они думали там только о «Боге отцев своих», говоря этим, что они чтут Его особенно за то, что Он был Богом их великих и святых отцев.

По истине, как то еще более великим представляется для очей веры Бог, когда вспомнить, что Его так чтили, так любили такие люди с такого древнего времени, и хочется воскликнуть с св. отроками и св. церковью «Благословен еси Господи Боже отец наших» (Дан. 3:52).

* *

О всех этих праведниках можно сказать словами одной возвышенной церковной песни, что они «страха ради Господня зачали во чреве и родили на земли дух спасения» (ирмос Пятидесятницы). Но для пришествия Христа этого было мало. Спаситель должен был и телесно родиться на земле. Насколько важно было это рождение, видно из того, что самое евангелие, а вместе с ним весь Новый Завет начинается именно родословием Христа.

Знаменательное начало! Не наставлением каким-нибудь начинается Евангелие и Новый Завет, не призывом к покаянию и добродетели, а именно родословием. Словом «роди» наполнена вся первая страница Евангелия и Нового Завета. «Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова» и т. д.

Этим дается понять, насколько в спасении нашем, совершенном и совершаемом Господом Иисусом Христом, важно рождение. И в самом деле, могло ли бы состояться спасение наше, если бы не родился на земле Христос Спаситель? А как родился бы Он, если бы до Него не было того ряда рождений, какие исчисляются в евангелии? Хотя Его рождение было чудесно, безмужно, но оно произошло не только от женщины, от матери, но и в семье. А эта благословенная Женщина и эта семья не могли не иметь своих предков. И выбраны они были для этой высокой цели потому, что родились такими, потому что имели таких предков.

Закон наследственности, как и всякий закон, строгий и неумолимый, иногда бывает ужасен по своим последствиям. Человеку приходится страдать всю жизнь от детства, от колыбели, за грехи своих предков, мучиться от нажитых ими болезней, порочных наклонностей.

Но этот же закон и весьма благодетельный для рода человеческого. Он закрепляет все хорошее, нажитое человеком, закрепляет в потомках, и не только закрепляет, но и развивает, совершенствует. Этот закон делает один род, один даже народ, хорошим, честным, даже святым, другой – плохим, худшим по крайней мере.

И особенно видно это на родословии Иисуса Христа. Только вслушайтесь в это родословие, вдумайтесь в каждое имя, названное там. Были ли когда-нибудь и где-нибудь лучшие люди, чем в этом роду? Сколько святых имен, сколько великих людей, один лучше, один выше другого! Отец верующих Авраам, образец кротости Исаак, пример терпения Иаков, милосердный Вооз, нежная Руфь, мужественный Давид, премудрый Соломон, несчастный Ровоам, благочестивый Езекия, кающийся Манасия, праведный Иосия и т. д. и т. д. И все это один от другого, праведник от праведника, начиная от Авраама до самого Христа. Благочестие не оставалось само по себе на земле, не умирало со смертью своего носителя, благочестивого человека, а рождало из себя другое благочестие, чтобы вечно жить на земле, чтобы не переводиться на ней. Не напрасно Бог при своем завете с Авраамом освятил самое рождение человека (чрез обряд обрезания, как ныне освящает чрез таинство крещения). С этого времени, с Авраама, стало в некоторой степени всякое «рождаемое свято» (Лк. 1, 35). Вот почему и родословие Христово начинается с Авраама, когда освящено было рождение, когда человек получил особую силу от Бога рождать на земле благочестие за благочестием.

Но на этом родословном дереве» некоторые имена особенно выделяются. После «отца верующих» Авраама таким именем надо признать прежде всего Давида. Если другие ветхозаветные праведники верили и ожидали Христа, то Давид положительно любил его.

«Любовь ко Христу» как странно звучат эти слова о Давиде, хотя предке Христовом, но жившем до него за 1000 лет! И однако это так. Нужно прочесть только некоторые из псалмов, написанных им, чтобы прямо поразиться тою ясностью, с какою он – прежде всего – видел своего Божественнаго Потомка и не только видел, но постоянно созерцал Его со всею живостью. Об одном из псалмов (21), в котором Давид описывает страдания Христовы, выражаются, что он как будто написан у подножия креста: до того живо изображен там будущий Божественный Страдалец, с такими подробностями описано, и как поили Его оцтом с желчью, и как делили одежды Его. По истине, как живой стоял пред этим царем и пророком будущий Царь на престоле его и царское величие не мешало Давиду благоговейно преклоняться пред небесным величием своего Божественного Преемника и Наследника, называть его даже своим Господом, на что обратил внимание потом сам Христос (Пс. 109, и; Мф. 22:43). И во всех его речах и предсказаниях о Христе сквозит такая любовь к Нему, какою можно любить только живое лицо, которое видишь подле себя: «Предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мене есть» (Пс. 15:8).

И, конечно, в святой любви ко Христу Давид был не одинок среди Ветхого Завета.

Эту любовь ко грядущему Христу он не мог не передать своему роду. Для лучших людей из этого рода еще не явившийся Христос стоял как живой пред глазами в Его царственно-божественном величии. Доказательство тому, – как отнеслись ко Христу, после Его пришествия, некоторые из этого рода, лучшие представители его. Вот напр. Иосиф обручник. Он все сделал, что мог, что сделал бы для своего родного сына, для Сына Божия и Мариина: бедный плотник, он, для спасения жизни Его, везет Его с Матерью заграницу, по далекой, дорогой и опасной дороге, в Египет, живет там, пока это нужно, и для них потом поселяется не в Иудее, где ему хотелось, а в Галилее. Поистине это человек, который сберег для мира Его сокровище.

Если так любили Христа Его предки жившие за 1000 лет до него; если столько готовы были сделать для него люди ради Его, связанные с Ним самими далекими узами плотского рождества, то какими вниманием, благоговением и теплотою должна была окружить Его Его пречистая Мать!

Итак можно сказать земля в лучшей своей части приготовила достойную встречу своему Спасителю.

«Истощание» Сына Божия при воплощении

Принеся бесчисленные блага человечеству, возвысив Его на небо, воплощение Сына Божия не могло не потребовать некоторой жертвы со стороны Бога человечеству. В этом акте Бог снисходил к человечеству. А от этого в Божественной природе не могло не произойти некоторого движения.

Если бы для бесстрастного Божества возможно было страдание, лишение, то не было ли бы уже самое рождение Бога на земле некоторым страданием, лишением? Св. ап. Павел говорит, что Сын Божий при вочеловечении «себе умалил» (Фил. 2:7), или, как точнее это(έαυτον έκένωσε) перевод с греческаго языка «себе истощил» для вочеловечения, для воплощения. Человек настолько ниже, так бесконечно ниже Бога, что стать Богу человеком это все равно было, это хуже было, чем стать царю рабом, почему и прибавляет св. апостол, «себе умалил, зрак раба приими» Фил. 2:7) – приняв образ раба.

И во время жизни своей земной Христос Спаситель неоднократно упоминал, давал понять, насколько тяжело Ему это «умаление себя», это «истощание». Он говорил о той славе, которую Он «имел у Отца, прежде мир не бысть» (Ин. 17, 5), и молился Отцу, чтобы Он скорее «прославил» Его опять «этою славою», как бы вернул ее Ему. И с воскресением Его стала возвращаться к Нему эта слава. Но и по вознесении Спасителя Он не вошел еще вполне в эту славу. Войдет в нее Он вполне только после второго пришествия Своего, когда покорятся Ему все враги, когда «испразднится последний враг, смерть» (1 Кор. 15:26), почему и сказал Ему, по описанию псалмопевца, Отец Небесный по вознесении: «Седи одесную мене, дондеже положу враги твоя подножие ног твоих» (Пс. 109:1).

Все же и при земной жизни Спасителя, как ни «умалил себе» Бог в принятом им «образе раба». Божество, слава Божественная не оставляла воплотившегося Сына Божия и, так сказать, постоянно давала знать о себе, прорывалась чрез Его уничижение, насколько позволяли это узкие границы человеческой природы. Часто обнаруживал Христос Божественное всеведение свое тем, что Он читал в сердцах и мыслях людей, тем, что видел происходившее вдали, в Его отсутствии. Обнаруживал Он и Божественное всемогущество Свое в чудесах своих, в своей власти над природой, над ветрами, морем, над злыми духами. Даже такое трудно-соединимое с человеческой ограниченностью свойство Божие, как вездеприсутствие, проявлялось у Спасителя тем, что Он, хотя уже по воскресении, когда у Него было более тонкое тело, оказывался почти одновременно в разных местах, проходил чрез закрытые двери и т. д.

Но все это было только сиянием, отблеском Божественной природы в Нем, которая для большинства была невидна в Нем: до того она «умалила себя», «истощившись» в Нем.

Воплощение Сына Божия от Духа Св. и Девы Марии.

Люди, неверующие в рождение на земле Бога, иногда возражали против возможности этого рождения таким рассуждением: «как может Бог бесконечный стать человеком конечным? Это так же невозможно, как кругу стать четырехугольным». Так рассуждающие забывают, что воплотился, родился на земле не Бог весь, в Троице полоняемый, а один Сын Божий. Сын же Божий имеет более близкое отношение к миру, а особенно к человеку, чем Бог вообще и Бог Отец в частности. Им сотворен мир. Он то Слово Божие, которым сотворен мир. Как и мир, Он произошел от Бога, хотя не чрез творение, но чрез рождение, и потому Он более ощутим, более познаваем для мира, чем Бог Отец, как «перворожден всея твари» (Кол.1:15), т. е. как первый из всего, происшедшего от Бога. Он та Премудрость Божия, которою Бог сотворил мир, которою держится мир, которая проникает весь мир. Эта Премудрость Божия, т. е. Сын Божий, говорит о себе: «Господь созда (стяжал, приобрел мя начало путей своих в дела своя» (Притч. 8:22) – «Господь имел меня началом пути своего прежде созданий своих, искони (с самого начала)», т. е. прежде творения мира у Бога явилась та Премудрость, которой Он действовал при творении мира. Мир воплотил ту Премудрость, которая была у Бога до создания мира и которою был Сын Божий. Потому после создания мира Сын Божий «носит всяческая глаголом силы своея» (Евр. 1:3) – Им держится мир, «всяческая в нем состоятся» (Кол. 1:17) – все им стоит.

Имея такое близкое отношение ко всему вообще творению Божию, ко всему миру, Сын Божий в особо тесном соприкосновении стоит с человеком. Сын Божий, как говорит ап. Павел, есть «образ ипостаси (существа)» (Евр. 1:3) Божией. Понятно, что отсюда следует. Человек создан по образу Божию. Следовательно, он создан как бы по Сыну Божию. Из земных созданий человек наиболее напоминает собою Сына Божия. Если в Боге может быть что-либо, сколько-нибудь видное нам, то это Сын Божий. «Сын Божий есть видимое Отца» говорит один св. отец. Если же Он и без воплощения был чем-то наиболее видным в невидимом Боге, как образ Божий, отобразившийся в человеке, то из Св. Троицы естественнее всего, скорее всего Ему было принять и полный образ человека, вочеловечиться, воплотиться.

Как совершилось это воплощение? Мы не дерзнули бы задаваться этим вопросом, если бы ответ на него не давался в самом евангелии. Благовествуя пресвятая Марии о рождении от Неё Спасителя, архангел на вопрос Её, как Она может родить, не имея мужа, ответил: «Дух Святый найдет на тя» (Лк 1:35). И праведному Иосифу, когда пресвятая Дева готовилась уже родить и он подозревал Ее в нарушении девства, явившийся ангел говорит: «рождшеебо ся (ибо родившееся) в ней от Духа есть, свята» (Мф. 1:20). Духа святой непостижимым способом, как и все Его действия непостижимы для нас, образовал в Деве Марии тело и душу родившегося от Неё Христа. Почему здесь потребовалось участие Духа Святаго, это объясняется главным свойством Духа Святаго, что Он «животворящий» что Он всем на земле дает жизнь. С самого творения мира Дух Святой «носился» (Быт. 1:2) над миром, вливая в него жизнь, как бы согревая его своею животворящею теплотою. А со времени Христа Он совершает и духовное возрождение человека в таинстве крещения: «Аще кто не родится водою и Духом, не может внити во царствие Божие» (Ин. 3:5). Есть что-то общее между рождением Христа от Девы Марии и нашим возрождением: недаром и то и другое называется рождением. Недаром то и другое совершает один и тот же Дух Св. И так же непостижимо совершает Он наше возрождение, как непостижимо было Его участие в рождестве Христовом.

Апостол Павел так изображает всю суть Рождества Христова и главную причину его. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оныя» (Евр. 2:14).

Все люди – дети Божии. Для Бога, который сотворил людей, они так же близки, как дети.

Но Бог бесконечно возвышается над всем миром и над людьми. К людям Он, впрочем, с самого сотворения их был ближе, чем к остальному миру, благодаря душе человеческой. Она, как духовная, ближе вещественного мира к Богу, который есть Дух бестелесный. Что отдаляло людей от Бога всегда, это их тело, грубо-вещественное тело, о котором можно сказать, что все оно состоит из мяса (плоти) и крови. Это-то тело и было постоянно как бы преградой между Богом и людьми, стеной между душой нашей и Богом-Духом, – Завесой, закрывавшей от нас Бога. И до того эта завеса закрывала от нас Бога, что многие люди и совершенно не видели Бога очами души своей, которыми только и можно видеть Его, или же видели Его совсем не таким, каким Он есть, видели чрез нечистую завесу тела своего – таким же телесным, ограниченным, какими они сами были.

И вот Бог восхотел снять, уничтожит эту преграду между Ним и Его детьми. Так как люди, дети Его, по душе подобные Ему, причастны плоти и крови, т. е. душа их неразрывно соединена с телом, хотя и постоянно чувствует себя выше его и только связанною с ним, причастною его (тела), то Бог благоволил «воспринять приискренне», т. е. близко, быть «причастным плоти и крови».

Нужно хотя немного только представить себе, что такое Бог, чтобы увидеть все величие и невообразимость этого дела Божия, Его воплощения. Бог – это существо, совершенно противоположное веществу. Все его свойства такие, которые совершенно не приложимы ни к чему вещественному, как напр. неизмеримость, бесконечность. Воплотиться для Бога это похоже на то, как воплотиться, облечься телом напр. мысли нашей, или слову. И вот это совершенно невозможное для всемогущего Бога стало возможным. «Слово плоть бысть» (Ин. 1:14). «Слово одебелевает», как поет св. Церковь: Слово Божие, более духовное и невещественное, чем наше слово, становится телесным, твердым, осязаемым.

Ангелы при рождении Спасителя

Как Рождество Христово всколыхнуло ангельский мир! На земле сразу появился не один – два ангела, а «множество вой небесных», многочисленное воинство небесное. Это было не единственный раз, когда на земле являлись ангелы, когда их присутствие было замечаемо людьми. Можно сказать, такие случаи бывали нередко. Все же ангелы являются на землю только в самых важных случаях, каков и настоящий.

Зачем же в данном случае явились на земле ангелы? Евангелист Лука, один из всех евангелистов рассказывающий об этом явлении, ясно дает понять, что было две цели этого явления. Прежде всего, явился ангел при рождении Христовом, чтобы возвестить об этом событии Вифлеемским пастухам. Правильнее было бы сказать не «возвестить», а «благовестить», потому что пришествие Христа на землю было такое радостное событие, что к нему и не идет другое выражение, как «благовестить» о нем. Архангел Гавриил «благовествует» о нем пресвятой Деве Марии; проповедь об этом происшествии по всему миру называется «евангелием», что значит «благовестие». Итак, вот вам – первая евангельская проповедь на земле, вот вам первый евангелист – ангел, возвещающий пастухам о рождении Христовом. И кто не согласится с тем, что такое событие и достойно было такого благовестника, вернее – что только такой благовестник был достойным первым благовестником для него. И второе пришествие Христово будет возвещено ангелами, уже громогласно на всей земле: «во гласе архангелове и в трубе Божии» (1 Сол. 4:16).

Но все это делает один из явившихся ангелов. Один только ангел благовествует пастухам о рождении для них и для всех людей Спасителя. Что же делают множество других явившихся ангелов? Что делает то «многочисленное воинство небесное», которое «явилось» с Ангелом-благовестником? Оно «славит Бога и взывает: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2:13, 14). Другими словами, – воинство небесное воспевает хвалебную песнь Богу. Это «воинство» и явилось на земле, следовательно, для того, чтобы воспеть Бога за то, что Он делал тогда для земли и людей. Это была другая цель явления ангелов на земле прирождений Спасителя: первая цель – возвестить людям об этом рождении, показать им Родившегося; вторая – воспеть Бога за эту милость земле. И второе дело, видимо, было так же важно и необходимо, как первое. Если нам может показаться странным и непонятным, почему это так нужно было, чтобы ангелы воспели, прославили Бога за рождение Спасителя на земле, то стоит только припомнить, что и главное дело, главное как бы занятие, служение ангелов – это непрестанное прославление, воспевание Бога, составляющее для них и высшее блаженство. Как же им было не откликнуться в своих бесконечных хвалах Богу и на такую милость Его к грешной, несчастной земле?

Так, значит, важна и наша хвала, наше прославление и воспевание Бога. Нельзя смотреть на нее, на это прославление, как на что-либо ненужное, неважное. Когда мы в св. храме воспеваем Бога, мы совершаем ангельское служение Ему, мы возвышаемся до ангелов, становимся выше самих себя, выше земли. И наши рождественские песни – это продолжение той хвалы Богу, которую начади в минуту рождения Спасителя на земле ангельские воинства.

«Всыновление»

Послав на землю Сына Своего во плоти, «раждаема от жены», Бог вместе с тем, по ап. Павлу, и в сердца наши послал «Духа Сына Своего» (Гал. 4:6). Это немножко похоже на то, как о человеке иной раз говорят: «весь дух его такой-то, – плохой или хороший» и разумеют некоторое духовное веяние, впечатление, исходящее от человека, то, как проявляется у человека душа, как сквозит она в его словах и поступках. Можно представить себе, какой Дух был у Сына Божия при Его земной жизни! Ведь на Нем, по человечеству Его, почивал всегда сам Дух Св., третья Ипостась Св. Троицы. «Дух Господень на мне», говорил Он сам о себе (Лк. 4:18). Дух Божий и видимо сошел на Христа при крещении. И вот этот Дух своею святостью и чистотою исполнил всю человеческую душу Сына Божия, так что стал так же близким Ему по человечеству, как был близок по Божеству, будучи во Св. Троице таким же Лицем, как Сын Божий.

И вот этого Духа Сына Своего Бог, благодаря рождеству, воплощению Сына Божия, послал «в сердца наши». Сердце наше ощущает, не может не ощущать после пришествия Христова в себе Духа Сына Божия, Духа Божия таким, каким Он обитал в Сыне Божием при Его земной жизни.

Чем же проявляется, в чем сказывается это обитание в сердцах наших Духа Сына Божия? Это тоже говорит апостол. Этот Дух «вопиет», громко говорит, восклицает в сердце «нашем: «Авва, Отче», т. е. Он громко называет Бога Отцом. Авва – так называется отец на сирийском языке, на котором говорили многие из тех, кому писал св. апостол свое послание. И вот апостол хочет сказать, что у каждого христианина живущий в нем Дух Сына Божия называет Бога Отцом на родном языке каждого человека, называет родным Отцом.

Чувствуем ли мы, в себе, в сердцах своих этот громкий голос Духа Сына Божия? Апостол не даром говорит, что этот голос «вопиет» в сердцах наших, громко говорит, попросту выражаясь – кричит. И если мы не слышим его, то только потому, что другие крики, крики земные и о земном, заглушают его, что мы не хотим и слушать этого «вопля» в сердцах наших, что мы отвращаем от него слух наш и направляем его на другие звуки и слова.

Но, думается, хотя в великий праздник, когда все мы становимся как бы совершенно другими, делаемся христианами, хотя в нынешний день мы, если прислушаемся, услышим в сердцах наших это вопиние Духа Сына Божия.

Подумать только, как много заключается в этом голосе для нас! Тысячи лет человечество не смело назвать Бога Отцом своим. Иначе говоря: не чувствовало оно в Боге Отца своего. Оно видело в Боге Существо, иногда престо враждебное себе, во-всяком случае часто гневавшееся и каравшее, неумолимо, беспощадно каравшее за все.

До пришествия Христова человек чувствовал себя полным рабом природы, которую он чтил, как Бога, и в которой все совершается по законам жестокой необходимости, которая не жалеет человека и не считается с ним. Одна только небольшая часть человечества, избранный народ Божий, знал что есть Господь и над природой, что Он «творит по воле своей в силе небесней и в селении земнем» (Дан. 4:32). Но и эта маленькая часть человечества не видела в Боге Отца, не чувствовала настоящим образом Отца, а видела гл. о. законодателя и судью своего, строго каравшего за всякое нарушение закона. Только Христос научил называть Бога не иначе, как Отцом небесным. И не называть только научил, а дал почувствовать в Боге Отца, готового все дать нам, и самое невозможное по законам природы. И с этого только времени человек почувствовал себя освободившимся из-под гнета этого мира, самих стихий его, стал жить «не по стихиям мира сего» (Кол. 2:8, 20).