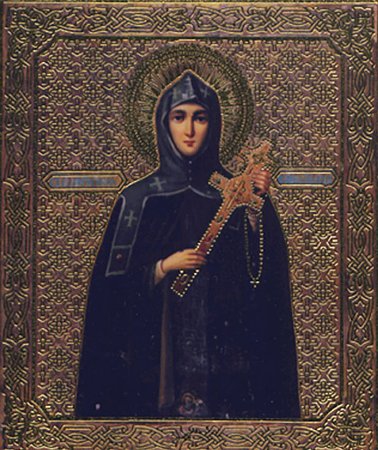

Евфросиния Полоцкая до крещения княжна Предислава

Евфросиния Полоцкая до крещения княжна Предислава

Евфросиния Полоцкая до крещения княжна Предислава

Евфросиния Полоцкая до крещения княжна Предислава

Евфросиния Полоцкая до крещения княжна Предислава

Евфросиния Полоцкая до крещения княжна Предислава

Евфросиния Полоцкая до крещения княжна Предислава

Евфросиния Полоцкая до крещения княжна Предислава

Евфросиния Полоцкая до крещения княжна Предислава

Краткое житие преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой

Преподобная Евфросиния, игумения Полоцкая, в миру Предслава. дочь князя Георгия Всеславича. С детских лет она отличалась любовью к молитве и книжному учению. Отвергнув предложения о браке, Предслава приняла постриг с именем Евфросиния. По благословению Полоцкого епископа Илии, она стала жить при Софийском соборе, где занималась переписыванием книг. Около 1128 года епископ Илия поручил преподобной устроить женский монастырь. Отправляясь в Сельцо, – место будущей обители, – подвижница взяла только святые книги – "все свое имение". В новоустроенном Спасо-Преображенском монастыре святая обучала девушек переписыванию книг, пению, шитью и иным ремеслам. В 1161 году ее усердием был построен собор, сохранившийся до нашего времени. Преподобная Евфросиния основала также Богородицкий мужской монастырь, в который по ее просьбе Константинопольский Патриарх Лука послал список с чудотворной Ефесской иконы Божией Матери. Незадолго до смерти преподобная Евфросиния с племянником Давидом и сестрой Евпраксией отправилась в паломничество по Святым Местам. Поклонившись святыням Царьграда, она прибыла в Иерусалим, где в Русском монастыре Пресвятой Богородицы Господь сподобил ее принять мирную кончину 24 мая 1173 года. Не позднее 1187 года тело святой перенесено в Киево-Печерский монастырь, а в 1910 году мощи перенесены в Полоцк в основанный ею монастырь.

Преподобная Евфросиния Полоцкая прославилась в Русской Церкви как покровительница женского монашества.

Полное житие преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой

В городе Полоцке жил князь, по имени Всеслав[1], имевший сына Георгия. От сего-то Георгия и родилась блаженная Евфросиния.

До принятия иночества святая Евфросиния носила имя Предиславы. Будучи с самых юных лет обучена грамоте, Евфросиния усердно изучала Священное Писание и прочие душеспасительные книги. Из Священного Писания она и научилась страху Божию и усердной любви к Богу, Создателю своему.

Преподобная была весьма красива лицом своим, так что, когда ей исполнилось двенадцать лет, многие славные князья просили отца Евфросинии отдать ее замуж за своих сыновей[2]. Но отроковица ни в каком случае не соглашалась отдать себя в супружество земному смертному мужу, так как уневестила себя бессмертному Жениху небесному, Господу Иисусу Христу, Сыну Божию. Все помышления преподобной были устремлены к Богу. Однако отец Евфросинии решил выдать ее в замужество за одного князя, хотя бы против воли ее. Когда Евфросиния узнала об этом, то тайно от всех ушла в женский монастырь к блаженной игумении княгине Романе и начала усердно просить постричь ее в образ иноческий. Блаженная же Романа долго не соглашалась на это, отчасти из-за юных лет Евфросинии, а отчасти из-за страха пред отцом ее; поэтому Романа советовала ей вступить в мирскую жизнь, говоря, что она еще столь юна и столь прекрасна лицом. Но увидав, что Евфросиния имела твёрдое намерение постричься для сохранения девства и приобретения Царства небесного, увидав также, что Евфросиния питала великую сердечную любовь ко Господу Иисусу Христу, Романа приказала бывшему в ее обители священнику постричь Предиславу и облечь ее в ангельский образ; при этом юной княжне было наречено имя Евфросинии.

Когда родители блаженной отроковицы узнали обо всем происшедшем, то преисполнились великой скорби и тотчас направились в тот монастырь. Увидав здесь дочь свою в иноческом образе, они предались неудержимому плачу. Но блаженная Евфросиния, не смущаясь слезами родительскими, советовала им не плакать, а радоваться тому, что они имеют дочь свою обрученною Господу Иисусу Христу, Царю небесному.

В монастыре преподобная Евфросиния пребывала в постоянном посте и молитвах и вместе с прочими инокинями исполняла все монастырские труды, подчиняясь всем с великим смирением.

Спустя некоторое время преподобная Евфросиния начала упрашивать епископа Полоцкого Илию дозволить ей поселиться в палатке, устроенной при великой престольной церкви в честь Святой Софии (поступая так, блаженная Евфросиния подражала древним девам иерусалимским, в числе которых была и Пресвятая Дева Богородица; девы те жили вблизи Соломоновой церкви, в особых, устроенных при стене церковной, палатках[3]. Епископ, видя ангельское житие и серафимскую любовь к Богу святой, не воспрепятствовал доброму желанию сердца ее. И пребывала святая, как Ангел Божий, в палатке при церкви, постоянно, во все дни и ночи, молясь Богу и славословя Его. В свободное же от молитвы время она писала книги своими руками и продавала их; все деньги, вырученные таким образом, она раздавала нищим.

После того, как святая подвизалась уже достаточное время при церкви Святой Софии, однажды ночью она увидела во сне Ангела Божия. Взяв ее за руку, ангел повел ее за город, к месту, называвшемуся Сельцем; здесь находился Софийский дворец; была также и небольшая деревянная церковь в честь святого Спаса; при этом Ангел сказал блаженной:

– Подобает тебе здесь пребывать, потому что Бог через тебя на этом месте многих приведет ко спасению.

Это видение повторилось второй и третий раз. Преподобная удивлялась, недоумевая о виденном и благодаря Бога, удостоившего ее такового видения. Однако, повинуясь приказанию Божию, Евфросиния ответствовала:

– Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое!

И епископу тому явился Ангел в видении и сказал:

– Веди рабу Божию Евфросинию к церкви Спасителевой, находящейся при Сельце, и посели ее при той церкви, дабы там был монастырь из посвященных Богу девиц, которых Бог хочет спасти через сию блаженную Евфросинию. Молитва ее как миро благоуханное восходит к Богу, и на ней почиет Дух Святой, как на главе царевой; и как сияет солнце по вселенной, так просияет житие ее пред Ангелами Божиими.

Епископ, пробудившись от сна, отправился к преподобной Евфросинии, дабы возвестить ей волю Божию. Евфросиния же поведала епископу о своем видении, и оба возблагодарили Бога.

Затем епископ позвал князя Бориса, дядю Евфросинии, князя Георгия, отца ее, и многих бояр и прочих честных мужей и, передав им о видении, сказал:

– Вот я в присутствии вас даю Евфросинии место при церкви святого Спаса на Сельце, дабы был там монастырь девический. Пусть никто не препятствует ей и не отнимает у ней то, что я дал ей.

Все согласились с епископом.

Затем святую Евфросинию поселили при церкви в честь Спаса и построили здесь монастырь для девиц, желавших в чистоте послужить Господу Иисусу Христу. Таким образом святая Евфросиния стала наставницей и руководительницей для многих девиц, отрекавшихся от мира и принимавших образ иноческий. Взирая на богоугодное житие блаженной Евфросинии, и все прочие девицы поощрялись к подвигам богоугодным.

Спустя некоторое время преподобная послала сказать отцу своему:

– Пусти ко мне сестру мою Градиславу, дабы я обучила ее святым книгам.

Отец отпустил Градиславу. Святал Евфросиния научила младшую сестру свою чтению книжному и, поучив ее многими душеспасительными беседами, уневестила ее Христу, так как побудила ее принять образ иноческий с именем Евдокии.

По прошествии некоторого времени отец Евфросинии послал сказать ей:

– Отпусти к нам сестру твою.

Евфросиния же отвечала:

– Пусть она побудет еще некоторое время со мною, так как не вполне изучила еще Писание.

Однако родители Евфросинии в скором времени узнали о пострижении и другой дочери своей. Преисполнившись гнева, они пришли в монастырь и с горечью сердечной сказали блаженной Евфросинии:

– О дочь наша! Что ты сделала с нами! Ты прибавила к старой печали нашей еще новую печаль и к одной скорби еще новую скорбь! Разве не достаточно было тебе оставить нас? Вот ты и другое чадо наше, дорогое для нас, отняла у нас! Для этого ли мы родили вас, для этого ли мы воспитывали вас! Для того ли мы родили вас, чтобы вы ранее смерти своей заключились, как в гробе, в этих чёрных ризах, водворились в монастыре и лишили нас тех утех, которых мы ждали от вас?...

Преподобная же Евфросиния начала утешать родителей своих душеспасительными беседами. Немного утешившись, они возвратились в дом свой, облегчая естественную печаль своего родительского сердца духовною радостью.

В скором времени к преподобной Евфросинии пришла княжна Звенислава, ее родственница, дочь дяди ее Бориса. Звенислава принесла к преподобной все свои драгоценные одежды, приготовленные к бракосочетанию, и сказала блаженной:

– Госпожа и сестра моя! Я вменяю ни во что все драгоценности мира сего; эти брачные украшения я даю в церковь Спасителеву, а сама желаю уневестить себя браком духовным Господу и Богу моему и преклонить голову свою под благое и лёгкое иго Его.

Преподобная Евфросиния приняла ее с радостью и тотчас приказала постричь ее, нарекши ей имя Евпраксии, И пребывали обе подвижницы в пощениях и всенощных молитвах, единою душою служа Господу в преподобии и в правде. Заметив, что число сестер в обители день ото дня увеличивается, преподобная Евфросиния возжелала построить каменную церковь во имя Спасителя. Усердие ее, при Божием споспешествовании, увенчалось успехом. Вскоре же, в том же году была выстроена красивая каменная церковь. Надсмотрщиком за работой был некий муж, по имени Иоанн. Однажды, когда он спал ночью еще до восхождения солнца, то много раз слышал голос, говоривший ему:

– Иоанн! Встань, иди и смотри за постройкой храма в честь Вседержителя.

Однажды он пришел к Евфросинии и спросил ее:

-–Госпожа, это ты посылаешь меня будить и поскорее приниматься за дело?

Евфросиния же, поняв, что голос этот был не от людей, но от Бога, отвечала Иоанну:

– Хотя бы и не я посылала будить тебя, однако ты слушайся голоса, призывающего тебя к работе и делай то, что он тебе приказывает, ибо это дело Божие.

Дело постройки храма близилось уже к концу. Недоставало только кирпичей, необходимых для постройки храма. Тогда преподобная помолилась к Богу, сказав так:

– Благодарю Тебя, Владыка Человеколюбец, всесильный Боже! Ты, даровавший нам большее, дай нам и меньшее, дабы могли мы довести до конца дело построения храма, созидаемого во славу пресвятого имени Твоего. На следующее утро, по изволению Божию, строители нашли печь, наполненную обожженными кирпичами, и уже остывшими, притом весьма крепкими. Кирпичи эти были изготовлены невидимою рукою и в весьма непродолжительном времени, – в одну только ночь произошло это чудное дело. Все преисполнились радости и прославили Бога. Таким образом постройка храма была доведена до конца. Вслед затем прибыл сюда для освящения храма епископ с клиром и с князьями и все горожане; все в веселии отпраздновали освящение храма. Преподобная же Евфросиния, пав ниц в храме, со слезами молилась к Богу в таких словах:

– Ты, Господи Сердцеведец, Вседержитель, призри на храм сей, построенный во имя Твое, как некогда призрел на храм Соломонов; призри и на словесное стадо, при храме Твоем собранное. Будь милостив ко всем нам, служащим Тебе при сем святом храме. Подавай нам помощь во всяком деле благом, дабы мы благоуспешно понесли иго, возложенное на нас и шли бы во след Тебя, Жениха нашего. Ты Сам охраняй двор сей словесных овец. Будь нам Пастырем, Придверником и Стражем, дабы ни одна из сестер не была похищена волком, губящим души людей – диаволом. Ты, Господи, будь для нас оружием и крепкою защитой, дабы не коснулось нас зло и рана не приблизилась к телу нашему (Пс.90:10), и не погуби нас за наши грехи. Всё упование свое мы возлагаем на Тебя, потому что Ты – Бог милосердый и милостивый для всех, верующих в Тебя. Тебе будем непрестанно воссылать славу до конца жизни нашей.

Затем преподобная начала поучать сестер, говоря так:

– Вот я собрала вас ради имени Господнего, подобно тому, как птица собирает птенцов под крылья свои; я собрала вас как овец Божиих на луг божественный: паситесь же в заповедях Господних, преуспевайте добродетелями от силы в силу, дабы и я с радостью, а не с печалью заботилась о спасении вашем и учила вас и дабы я возвеселилась духом, видя духовные плоды трудов ваших. Вот вы видите сами, со сколь великими трудами я посеваю на сердцах ваших слова Божии: однако иногда ваши нивы сердечные остаются как бы несозревающими, не преуспевающими в добродетели, время же жатвы приближается. Вот уже лопата на гумне, она отделит плевелы от пшеницы. Весьма боюсь, сестры мои, как бы среди вас не нашлось плевелов, которые будут преданы огню неугасимому. Поспешите же, молю вас, соблюсти себя невредимыми от греховных плевел, дабы вы могли избежать огня геенского. Приготовьте из себя чистую пшеницу Христову, совершенствуйтесь постническими трудами своими, подвизаясь во смирении, чистоте, любви и молитве, и тогда вы приготовите из себя хлеб приятный Богу.

Так поучала преподобная Евфросиния сестёр обители своей, внимательно заботившаяся о них, как чадолюбивая матерь о детях своих духовных. Благодаря ее наставлениям и молитвам все инокини преуспевали в жизни добродетельной и приуготовляли из себя сосуды, достойные обитания Духа Святого.

Кроме упомянутой каменной церкви, преподобная Евфросиния построила еще и другую каменную церковь в честь и славу Пресвятой Богородицы. Украсив ее иконами, она передала ее инокам, для которых выстроила и монастырь при церкви этой[4]. Преподобная Евфросиния пожелала иметь в обители своей икону Пресвятой Богородицы, именуемую "Одигитрия"[5], – именно одну из тех икон, которые написал еще святой евангелист Лука при жизни своей. Преподобная знала, что три иконы, написанные святым Лукою, находятся – одна в Иерусалиме, другая в Константинополе и третья в Ефесе. Помолившись усердно Богу со слезами, прося Его даровать ей желаемое, она послала одного из слуг обители своей, по имени Михаила, в Константинополь к благочестивому царю Мануилу[6] и к Святейшему Патриарху Луке[7] со многими дарами и просила их прислать ей одну из икон Пресвятой Богородицы, написанных евангелистом Лукою, и именно ту, которая находится в городе Ефесе. Царь и Патриарх, видя великое усердие блаженной Евфросинии к Богу и к Пречистой Матери Божией, решили исполнить просьбу ее и отправили посланного в Азию, которой и принес в Константинополь из Ефеса чудесную икону Пресвятой Богородицы. Отдав икону слуге обители Евфросиниевой, царь и Патриарх отпустили его и дали ему грамоту, в которой выражалась похвала рабе Христовой и давалось ей благословение Патриаршее.

Получив честную икону, преподобная Евфросиния преисполнилась великой радости и воздала благодарение Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери. Икону эту Евфросиния поставила в храме Святого Спаса, украсив ее золотом и драгоценными камнями[8].

Между тем родители преподобной Евфросинии скончались. Проведя достаточное число лет в подвигах иноческих, блаженная Евфросиния пожелала видеть святые места города Иерусалима и поклониться живоносному гробу Христову. Блаженная думала там окончить и жизнь свою, о чем усердно молилась ко Господу. Когда все окружавшие ее узнали о ее намерении, то преисполнились великой скорби. Придя к ней, все со слезами начали упрашивать ее не оставлять их и самого отечества своего. Блаженная же утешала всех с любовью душеполезными беседами, подобно тому как мать утешает детей своих. Между прочим к Евфросинии пришел любимый брат ее Вячеслав вместе со своею супругою и детьми. Поклонившись ей, он сказал со слезами:

– Госпожа, сестра и мать моя. Для чего ты хочешь теперь оставить меня! Для чего оставляешь ты нас, свет очам моим и руководительница жизни моей!

Святая же отвечала:

– Не оставить я хочу вас, а хочу помолиться о себе и о вас на тех святых местах.

Когда блаженная Евфросиния окончила духовную беседу с братом своим, то приказала ему оставить двух дочерей его, Киринию и Ольгу, у сестры своей Евдокии; ибо блаженная Евфросиния имела такой дар духовный, что на кого взирала очами своими, тотчас узнавала, есть ли в нем дух добродетели и может ли он быть сосудом избранным для Господа. Таким-то образом она и знала наперед, что те две юные отроковицы, дочери брата ее, добродетельною жизнью своею угодят Христу. Когда Вячеслав ушел от Евфросинии, святая сказала дочерям его:

– Я хочу обручить вас Жениху бессмертному, дабы ввести в чертог Царствия небесного.

Отроковицы же те, усладившись ее богодухновенною беседою, умилились душою и, припав к ногам ее, сказали:

– Да будет воля Господня! Пусть твоя святая молитва устроит о нас, как тебе будет угодно.

Евфросиния, радуясь духом своим о добром намерении отроковиц тех, поучала их душеспасительными беседами и воспитывала в сердцах их любовь ко Христу.

Затем, спустя некоторое время, Евфросиния призвала брата своего Вячеслава и сказала ему:

– Я хочу постричь твоих дочерей, дабы они были невестами Христовыми.

Но Вячеслав возмутился духом от слов ее и сказал ей:

– Госпожа и мать моя! Что это ты замыслила сделать со мной? Ты хочешь присоединить к одной скорби моей еще и другую скорбь; ты хочешь чтобы я плакал, прежде всего, ради твоего удаления от нас в страну далекую; затем, ты хочешь, чтобы я плакал ради детей моих, будучи лишаем их утехи!

Супруга же Вячеславова, мать тех отроковиц, сокрушалась еще более своего мужа и весьма много и долго рыдала. Однако Вячеслав и его супруга не осмелились противиться словам блаженной Евфросинии, так как принимали слова ее, как бы слова Самого Христа, и знали, что она была истинной рабой Христовой и достойным вместилищем Святого Духа.

Вслед за тем Евфросиния попросила бывшего тогда епископом Дионисия придти в монастырь, ввести отроковиц в церковь и постричь их; при этом Киринии было наречено имя Агафия, а Ольге – Евфимия. Потом епископ благословил их благословением святых отцов и матерей от века Богу угодивших.

Спустя некоторое время блаженная Евфросиния вручила обитель свою сестре своей Евдокии и, облобызав всех сестер, помолившись Богу и возложив всё упование на Него, направилась в Иерусалим; при этом все провожали Евфросинию, проливая горькие слёзы. Взяв с собою другого брата своего, по имени Давида, и родственницу Евпраксию, Евфросиния прибыла сначала в Константинополь. Здесь она была принята с великою честью царем и Патриархом. Затем, поклонившись здесь святым церквам и многим мощам святых, отправилась в Иерусалим. Придя в этот город, она поклонилась живоносному гробу Христову, потом поставила при гробе золотое кадило и принесла многие дары Церкви Иерусалимской и Патриарху. Блаженная Евфросиния обошла и прочие достославные места в окрестностях Иерусалима; поклонившись святыням с великим умилением, Евфросиния поселилась в монастыре, называвшемся Русским и находившемся при церкви, выстроенной в честь и славу Пресвятой Богородицы. Затем снова пришла ко гробу Господню и начала молиться здесь со слезами и умилением сердечным в таких словах:

– Господи Иисусе Христе, Сын Божий, родившийся от Пречистой и Пресвятой Приснодевы Марии, ради спасения нашего, сказавший: просите и дано будет вам (Мф.7:7). Благодарю благоутробие Твое за то, что я, грешная, получила от Тебя то, что просила, ибо я сподобилась видеть сии святые места, которые Ты освятил пречистыми ногами Твоими, и сподобилась лобызать святой гроб Твой, в котором Ты почил пречистою Твоею плотью, приняв смерть ради нас. О, Преблагой Владыка! Прошу Тебя еще об одном: сподоби меня скончаться на месте святом сем. Не презри моей смиренной молитвы, Создатель мой! Приими дух мой во святом городе этом и посели меня вместе с прочими, угодившими Тебе, на лоне Авраамовом.

Помолившись так, святая пошла в упомянутую церковь, при которой поселилась. Здесь она впала в телесный недуг. Возлежа на одре болезни, она молилась так ко Господу:

– Слава Тебе, Владыка мой, Господи Иисусе Христе! Благодарю Тебя за то, что Ты послушал меня, недостойную рабу Твою, и поступил со мною так, как восхотел Ты Сам.

Желала блаженная Евфросиния быть и на Иордане, но уже не могла идти туда по причине недуга своего. Поэтому она послала на Иордан брата своего Давида и Евпраксию. Возвратившись оттуда, они принесли ей воды иорданской. Святая приняла воду ту с великою радостью и благодарением; она испила воды той и окропила ею всё тело свое. Затем, возлегши на постель, сказала:

– Благословен Бог, просвещающий и освящающий всякого человека, грядущего в мир.

Во время той болезни имела преподобная видение Ангельское, причем ей было возвещено от Бога и о блаженной кончине ее, и о уготованном для нее покое. И возвеселилась святая душою о Боге, Спасителе своем, хваля и прославляя Его за многие Его благодеяния.

Затем святая послала в лавру святого Саввы[9] спросить архимандрита и братию о том, нельзя ли дать ей там места для погребения.

Они же отвечали:

– Мы имеем заповедь от святого отца нашего Саввы, – никогда не погребать женщин в обители его. Есть общежительный монастырь Феодосиев, построенной во славу и честь Пресвятой Богородицы. Там почивают многие святые жены. Там почивает и мать святого Саввы, и мать святого Феодосия, и мать святых бессребренников Феодотия, и многие другие честные жены; там подобает быть похороненной и блаженной Евфросинии.

Преподобная услыхав такой ответ, возблагодарила Бога за то, что тело ее будет положено вместе с мощами святых жен, и тотчас послала в обитель преподобного Феодосия с просьбою приготовить место для погребения. Иноки монастыря того указали на место при церковном притворе и устроили гроб для погребения святой.

Преподобная Евфросиния пролежала на одре болезни еще двадцать четыре дня. Когда приблизилось время ее блаженной кончины, она позвала священника, причастилась от него божественных Тайн Христовых и посреди молитвы предала святую душу свою в руки Божии в двадцать третий день месяца мая[10]. Честное тело ее было положено во обители преподобного Феодосия, при паперти церкви Пресвятой Богородицы[11].

Затем ее брат Давид и родственница Евпраксия, возвратившись в свою родную страну, в город Полоцк, принесли сюда весть о блаженной кончине и честном погребении преподобной Евфросинии. Оплакав кончину блаженной Евфросинии, все постановили каждогодно совершать память ее во славу Отца, и Сына, и Святого Духа, всею тварью хвалимого и прославляемого, ныне и в бесконечные веки. Аминь.

Иное жизнеописание преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой

Преподобная Евфросиния Полоцкая, до пострига носившая имя Предслава, была праправнучкой святого равноапостольного князя Владимира и дочерью Полоцкого князя Георгия (Святослава) Всеславича. С детских лет она овладела грамотой, читала Псалтирь, Священное Писание и другие духовные книги. Любовь к книжному чтению сочеталась у нее с усердной молитвой, и уже тогда Предслава стяжала «плод молитвы». Мудрости ее «чудился» не только отец и близкие: слава о ней разошлась далеко за пределы Полоцкой земли. Многие князья просили руки Предславы, однако все предложения о браке она отвергала, желая стать монахиней, несмотря на несогласие родителей.

Однажды, узнав, что родители хотят обручить ее с одним из князей, она тайно ушла из дома в женский монастырь к игуменье Романе (вдове ее дяди Романа Всеславича) и начала просить пострига. Возраст Предславы (ей было тогда 12 лет) и необыкновенная красота казались игуменье несовместимыми с монашеством. Однако глубокий разум княгини, ее молитвенная настроенность скоро переубедили игуменью. Несмотря на возможный гнев отца Предславы, игуменья благословила племянницу на постриг.

При постриге Предслава получила имя Евфросиния. Некоторое время новопостриженная была на послушании в обители. Но даже строгая монастырская жизнь не удовлетворяла ее стремления к духовному подвигу. По благословению Полоцкого епископа Илии она удалилась в затвор, поселившись в «голубце» – особой келлии при Софийском соборе города Полоцка. Здесь она проводила время в молитве, бдении и переписывании духовных книг, насыщаясь премудростью из книг соборной библиотеки. «Евфросиния сердце свое напояла Божией Премудростью», – пишет автор жития преподобной. Труды и подвиги ради собственного духовного возрастания были неотделимы для Евфросинии от деятельной любви к людям. Переписанные книги она дарила тем, кто жаждал духовного просвещения.

Святитель Димитрий Ростовский отмечает, что Евфросиния уединилась в келлии Полоцкого Софийского собора «в подражание тех древних Иерусалимских дев, среди которых была и Пречистая Дева Богородица, живших при Соломоновой Святая Святых церкви в особых комарах, при стене церковной на то устроенных».

Когда духовные силы юной монахини укрепились, она получила откровение оставить затвор. Трижды являлся ей Ангел, открывая будущее место обители, которую предстояло основать: «Ты должна пребывать здесь, ибо Господь желает через тебя на сем месте наставить многих на путь спасения». С тем же наставлением Ангел явился и Полоцкому епископу Илии. «Почивает Дух Святый на ней», — сказал Ангел и указал поставить Евфросинию игуменьей новой обители в местечке Сельцо под Полоцком. Исполняя волю Божию, епископ Илия собрал князей и бояр и, передав им о видении, сказал: «Вот я в присутствии вас даю Евфросинии место при церкви Святого Спаса на Сельце, дабы был там монастырь девический. Пусть никто не препятствует и не отнимает у нее то, что я дал ей».

Оставив келлию Софийского собора, Евфросиния поселилась при церкви Преображения для основания женского монастыря. Произошло это около 1128 г. В Сельцо Евфросиния взяла только книги, «ими же, – по ее словам, – утешает ми ся душа и сердце веселит». Евфросиния стала наставницей и руководительницей для многих избравших иноческий путь. Год за годом Спасо-Преображенский монастырь расширялся и укреплялся. Здесь приняли монашество родная сестра Евфросинии – Градислава (с именем Евдокия) и двоюродная сестра Звенислава (с именем Евпраксия).

Сестер обители Евфросиния «с радостию и прилежанием» обучала грамоте. «Аз веселым сердцем подвизаюся учити», – говорила она. В обители преподобная создала женскую школу – одну из первых на Руси: «Собравши же младых девиц несколько, обучала писанию, також ремеслам, пению, швению и иным полезным ремеслам, да от юности навыкнут разумети закон Божий и трудолюбие». Эта школа способствовала быстрому росту монастыря.

Свой духовный опыт и свет одухотворенного молитвой знания Евфросиния несла всем ищущим их. Для многих она стала духовной матерью.

Как в незамутненном стекле отразилось ее влияние в душе двоюродной сестры Звениславы (в иночестве Евпраксии): «Презираю все красное в мире, а что имею, то отдаю в Церковь Спасителя, и сама желаю соединиться с Ним духовным союзом, подклонить главу мою под благое и легкое иго Его». Звенислава отдала в обитель «все свои вещи золотые и многоценные ризы», и вместе с сестрой и наставницей своей «начали они жить в монастыре в единомыслии в молитвах к Богу; и были словно единая душа в двух телах».

Однажды в монастырь пришел любимый ее брат Вячеслав с супругой и детьми. После беседы с братом она сказала, что хочет оставить в монастыре двух его дочерей – Киринию и Ольгу. Родители очень огорчились такому решению игуменьи. «Однако ни Вячеслав, ни его супруга, безутешно плакавшая, не осмелились противиться словам блаженной Евфросинии, так как принимали слова ее, как бы слова Самого Христа, и знали, что она была истинной рабой Христовой и достойным вместилищем Святого Духа... Ибо, – продолжает составитель жития, – блаженная Евфросиния имела такой дар духовный, что на кого взирала очами своими, тотчас узнавала, есть ли в нем дух добродетели и может ли он быть сосудом избранным для Господа. Таким-то образом она и знала наперед, что те две юные отроковицы, дочери брата ее, добродетельною жизнью своей угодят Христу». Обе отроковицы остались в монастыре и впоследствии приняли постриг: Кириния – с именем Агафия, а Ольга – с именем Евфимия.

Древний жизнеописатель передает обращенные к сестрам слова преподобной, призывающие их к подвижничеству: «Вот я собрала вас ради имени Господа, подобно тому, как птица собирает птенцов под крылья свои; я собрала вас как овец Божиих на луг божественный. Паситесь же на заповедях Господних, возрастайте в добродетелях от силы в силу, чтобы я с радостию, а не с печалью заботилась о спасении вашем и чтобы я возвеселилась духом, видя духовные плоды трудов ваших. Вот вы видите сами, со сколь великими трудами стараюсь я сеять в сердцах ваших слова Божии; но сердечные нивы ваши иногда остаются как бы не созревающими, по преуспевающими в добродетели; время же жатвы приближается. Вот ужо лопата на гумне, она отделит плевелы от пшеницы. Страшусь, сестры мои, как бы среди вас не нашлись плевелы, которые будут преданы огню неугасимому. Старайтесь же, молю вас, сохранить себя невредимыми от греховных плевел, чтобы вы могли избежать огня геенского. Приготовьте себя чистую пшеницу Христову, измельчитесь в жерновах смирения, трудами постническими, чистотою, любовью, молитвой, и тогда вы приготовите из себя хлеб, приятный Богу». Мать-игуменья так молилась Господу о вверенных ей сестрах обители: «Сотвори их овцами двора Твоего и будь им Пастух и Дворник, дабы ни едина из них не была украдена волком – губителем диаволом; будь им, Господи, оружие и забрало, да не сойдет на них зло, да не приблизится рана к телам; не погуби нас с нашими беззакониями, ибо на Тебя полагаем упования наши – на Бога для знающих Тебя; Тебе возносим хвалу до последнего нашего вздоха».

В 1161 г. усердием преподобной Евфросинии был воздвигнут каменный Спасо-Преображенский собор – одна из жемчужин древнерусского зодчества. Храм в перестроенном виде сохранился до наших дней. Строитель – мастер Иоанн – сам пришел к Евфросинии, наставленный Духом Святым, повелевшим ему принять участие в постройке собора. В житии Евфросинии рассказывается о том, как кирпичи, которых недоставало для постройки храма, чудесно являлись по молитве игуменьи. Просыпавшиеся утром строители видели печь, полную обожженной, готовой к укладке плинфы, услышав при этом слова святой девы, молящейся Спасителю: «Ты, даровавший нам большее, даруй нам и меньшее». В этот храм преподобная пожертвовала напрестольный крест, украшенный золотом, с частицами мощей многих святых, а также с частью Животворящего Креста Господа. Внутри Храма, по сторонам хоров, были устроены две небольшие кельи, в одной из которых жила преподобная Евфросиния. Здесь хорошо были слышны слова Богослужения и пение сестер, а сквозь небольшое окно в стене открывались ее взору поля и древний Полоцк с его храмами.

Преподобная Евфросиния основала также Богородицкий мужской монастырь, построила в нем каменную церковь в честь Пресвятой Богородицы, украсила ее иконами и передала инокам. Воспользовавшись родством с византийским императором Мануилом Комнином (1143–1180), она обратилась к нему, а также к Патриарху Константинопольскому Луке (1156–1169) с просьбой прислать для обители одну из величайших святынь – икону Божией Матери Ефесскую, написанную, по преданию, святым апостолом и евангелистом Лукой. Евфросиния отправила им дары, и в 1162 г. икона прибыла на Русь вместе с благословенной патриаршей грамотой Полоцкой игуменьи. Икону везли через Корсунь (Херсонес), где по просьбе жителей она пробыла около года, получив название Корсунской, и наконец прибыла в Полоцк. В 1239 г. дочь Полоцкого князя Брячислава – Александра, выходя замуж за великого князя святого Александра Невского (1263; память 23 ноября (6 декабря)), взяла икону как благословение и подарила ее городу Торопцу, где состоялось венчание княгини.

В трудный век раздробленности Руси преподобная Евфросиния непрестанно молилась о единстве Русской земли, о победе над «тьмой разделения». Благодатным словом наставления, которое было ей «даром Бога», как повествует жизнеописатель, она примиряла многих князей, бояр и простых людей. Она «всех хотяше имети яко единую душу».

На склоне лет преподобная, предчувствуя скорую кончину, совершила паломничество на Святую Землю. Оставив монастырь на попечение сестры своей Евдокии, она вместе с племянником Давидом и сестрой Евпраксией отправилась в далекий путь. Во время пребывания в Константинополе преподобная, «войдя в великую церковь Святой Софии, помолившись и поклонившись всем святым Божиим церквям, получила благословение от патриарха, купила многоразличные фимиамы и золотую кадильницу и пошла в Иерусалим». Величайшей святыне христианства – Гробу Господню – преподобная Евфросиния жертвует драгоценную кадильницу – первый дар русских жен, вставший в единый ряд с лампадой, возжженной несколько десятилетий назад игуменом Даниилом «от всея Руськыя земли».

Дар преподобной был принят Господом. Знаком этого явилось исполнение ее желания быть погребенной на Святой Земле. Во время тяжелой болезни ей было возвещено Ангелом о близкой кончине. Она прославляла Бога за милость Его и с радостью ожидала указанного срока. 24 дня провела она на одре болезни в одном из монастырей Иерусалима и скончалась 24 мая 1173 г., причастившись Святых Христовых Тайн, посреди молитвы. Предание сохранило последние слова молитвы преподобной: «Господи, приими дух мой от меня во святом граде Твоем Иерусалиме и пресели меня в вышний град Твой Иерусалим». Тело почившей, согласно завещанию ее, было погребено сопровождавшими ее родственниками в обители преподобного Феодосия, на паперти храма Пресвятой Богородицы – там, где покоились матери преподобных Саввы и Феодосия, святого бессребреника Феодотия и многих святых жен. Давид и Евпраксия, возвратившись в Полоцк, принесли весть о блаженной кончине и погребении преподобной Евфросинии. С тех пор в день кончины ее ежегодно совершалось поминовение. Началось благоговейное почитание той, которая стала небесной покровительницей града Полоцка.

3 октября 1187 г. Иерусалим завоевал султан Саладин, который потребовал от христиан в пятидесятидневный срок покинуть город, предварительно выкупив свою жизнь. Монахи русского монастыря, возвращаясь на родину, взяли с собой святые мощи русской княгини-игуменьи и принесли их в Киев, где они были положены в дальних пещерах Киево-Печерской Лавры, в нише пещерного храма Благовещения Пресвятой Богородицы. Так преподобная Евфросиния стала первой из русских жен, погребенных в великой обители.

К половине XIII века литовцы завоевали Полоцк, и Полоцкое княжество перестало существовать как самостоятельное. К XIV веку Полоцкая земля окончательно входит в состав Литовско-Русского государства. В это время православие и русская культура в Белой Руси сохранялись. Более того, к XVI веку Полоцк был едва ли не крупнейшим городом государства – население его превышало 100 тысяч жителей. Согласно Люблинской унии 1569 года Литва и Польша объединились в единое государство – Речь Посполитую. Пробыв несколько лет (1563–1579 гг. и 1654–1657 гг.) под властью московских царей, Полоцк оставался владением Польши до 1772 года. Наступили трагические времена для православия.

В 1579 г. польский король Стефан Баторий призвал в Полоцк иезуитов и отдал им православные церкви и монастыри города. Полоцкая епархия – одна из древнейших на Руси – перестала существовать.

В 1596 году в Бресте был созван собор, на котором провозгласили Унию католической и православной Церквей. Православные Западной Руси не признали решения собора. Тогда началось насильственное обращение в унию с использованием всей мощи государства. Пошли в ход самые изуверские методы – аресты, истязания, мучения, убийства. Всякий, кто осмеливался поднять голос в защиту православия, объявлялся врагом Отечества. Относительно «схизматиков», как называли православных, было дозволено все. В 1676 году правительство Польши решило окончательно истребить православную веру в Западной Руси. Уния была провозглашена единственной законной церковью, кроме католической, в пределах Речи Посполитой. Началось тотальное преследование православия. На унию в Польше смотрели лишь как на переходную ступень к католицизму.

Православие казалось навсегда изгнанным из земли Полоцкой, «дети умирали без Крещения, а мужья с женами жили без благословения». Но даже в те годы, когда «православие и русская народность Белоруссии казались погибшими навсегда», память о святой жизни преподобной Евфросинии, «православной по вере и русской по происхождению», давала жителям земли Полоцкой силу «сохранить свою православную веру и русскую народность».

Господь не допустил уничтожения православия на древней русской земле. Русские войска пошли в Польшу, и после трех разделов ее территории в конце XVIII века все православные области, кроме Галиции, присоединились к России.

В 1833 г. восстанавливается православная Полоцкая епархия. Храм Спаса, построенный преподобной Евфросинией, был возвращен православным. Тогда жители Полоцка впервые обратились в Синод с просьбой о перенесении мощей преподобной Евфросинии в обитель, основанную ею. Великой радостью для всех православных стало возвращение в храм Спаса креста с мощами, принесенного в дар преподобной Евфросинией. С 1579 по 1841 год крест хранился в Полоцком Софийском собора. То, что крест сохранился, было настоящим чудом, так как иезуиты старались истребить все памятники, напоминающие о древностях православных в Западной Руси. 77 лет жители Полоцка не оставляли попыток возвратить мощи преподобной. Шесть раз в течение ХIХ века они обращались в Синод, но их усердие ни к чему ни привело. Лишь в 1871 г. в Полоцк была перенесена частица мощей. Мысль о перенесении всех мощей не встречала сочувствия Синода и Киевской митрополии. Потребовались многие годы молитв почитателей преподобной, доклады на Всероссийском миссионерском съезде, в Святейшем Синоде, резолюция государя Николая II.

700 лет помнили и с любовью почитали верующие люди Белой России свою святую, несмотря на все религиозные и исторические превратности Белорусского края, несмотря на сопротивление духовных властей и молчание Синода в течение всего XIX века. И вот на третий день Пасхи 22 апреля 1910 г., после Божественной литургии, мощи святой были переложены из старого гроба в обновленную кипарисовую раку, вынесены из Киевских пещер и установлены в Великой Лаврской церкви на возвышении. В Киев прибыло более 20 тысяч богомольцев.

Святая Лавра Киевская прощалась с Полоцкой княжной, почивавшей здесь более семи веков. В Лаврской церкви весь день шло поклонение мощам, затем всенощное бдение. Утром – литургия, молебен, грандиозный крестный ход с мощами вокруг храма – и к Днепру на пароходную пристань. Весь город пришел прощаться со святой.

Ослепительно белый пароход, украшенный зеленью и цветами, увозил раку со святыми мощами преподобной. Еще три парохода сопровождали святыню. Плавание по Днепру продолжалось 12 дней с остановками в Любече, Речице, Рогачеве, Быхове, Могилеве и Орше. Во всех местах остановки флотилии совершались торжественные богослужения, на носу парохода была сооружена часовня с зеркальными окнами. Темными украинскими ночами пароходы сверкали огнями сотен свечей. На берегах, у самой воды, паломники разжигали костры, стояли со свечами. Дни шествия великой славянской святыни по водам Днепра стали поистине днями общей молитвы, торжеством славянского единства.

Во время остановки и празднования в Речице Минский епископ Михаил в проповеди произнес слова, поразившие всех. И как они подходят к событиям наших дней! «За долгие годы наша Белая Русь чего не пережила, чего не испытала. Осилили ее враги, отторгли от единства с Великой Россией. И начались со стороны врагов притеснения... издевательства не только над живыми, но и над умершими православными предками нашими, тела и кости коих вырывались из земли и предавались поруганию. И многие тогда малодушные из наших соотечественников, особенно бояре и дворяне, не устояли в православной вере своих отцов. И было время, что казалось, край этот погиб... Спасла тогда Белоруссию только вера православная, о насаждении и укреплении коей пеклась преподобная Евфросиния. Теперь помыслы врагов наших, врагов России направлены на эту силу, на Церковь Православную... не щадят для этого ни ума, ни средств. Вот предстательница наша пред Богом и возвращается к нам, чтобы встать на охране православия в своем родном крае...» От Орши святыню с крестным ходом понесли в Витебск, а затем в Полоцк. Полоцкие торжества длились три дня. Прибыли высокие гости, обер-прокурор Синода, высшие иерархи Юго-Западного края, наместники и игуменьи ближних и дальних монастырей и десятки тысяч паломников. Мощи преподобной были положены в раку, сооруженную на пожертвования всего края. Но самым значительным и торжественным стало возвращение святых мощей преподобной Евфросинии в свою обитель.

Во время крестного хода в процессии следовали королева эллинов, великий князь Константин Константинович, великая княгиня Елизавета Феодоровна. Раку внесли в монастырский собор, а на следующий день – в Спасский храм, основанный самой преподобной.

Воспоминания современников сохранили для нас память об одном из первых чудесных исцелений, совершенных после перенесения мощей преподобной в Полоцк. В Спасском монастыре жила монахиня, страдавшая тяжелым заболеванием желудка. Врач лишился всякой надежды снасти больную; тело ее было в пролежнях, а боль ослабляли наркотиками. Сестры, выполняя желание больной, привели ее в храм и подняли на помост, где она приложилась к открытым мощам преподобной Евфросинии. После этого монахиня почувствовала такой прилив сил, что смогла подняться и идти без посторонней помощи. Наутро доктор встретил больную во дворе безо всяких заметных признаков недуга.

Но недолго пробыла в своей обители преподобная. Согласно постановлению «народного комиссариата юстиции РСФСР» 13 мая 1922 года рака с мощами преподобной Евфросинии была вскрыта.

В заключении «врачебно-научной» экспертизы указывалось, что «труп мумифицировался вследствие благоприятных почвенных условий». При вскрытии мощей нашли записку иерея Клавдия, в которой было написано: «...Мы не дерзали никогда раскрывать святое тело преподобной матери нашей Евфросинии, только тогда, когда свидетельствовали ея».

После вскрытия мощи отправили на атеистическую выставку в Москву, а оттуда – в Витебск, где их держали в качестве экспоната местного краеведческого музея. Драгоценная рака была реквизирована вместе с другими ценностями обители.

Во время немецкой оккупации верующие перенесли нетленные останки преподобной в Свято-Покровскую церковь Витебска, а 23 октября 1943 года мощи возвратились в Полоцкий Спасо-Евфросиниевский собор. Один из участников этого события вспоминает: «Поздним вечером из Витебска в Полоцк пришел вагон с мощами святой Евфросинии. Несмотря на комендантский час, когда жителям запрещалось выходить на улицу, комендант разрешил двум священникам и четырем мирянам... проводить мощи с железнодорожной станции в собор Святой Софии. Уже была ночь, когда мы с трудом возложили стародавний дубовый гроб – колоду на устланную коврами повозку. Впереди и позади нас шло по двое немецких солдат, которые то ли следили за нами, чтобы мы не совершили какой-либо диверсии, то ли охраняли нас от встречных немцев. Мы шли за повозкой и пели стихиру: «Веселися, монастырь Спасов, и светло ликуй, земля Полоцкая».

На следующий день состоялось перенесение мощей из Софийского собора в церковь Спаса... Фронт находился в 36 километрах от Полоцка... Поэтому вначале комендант позволил, чтобы процессия состояла из двух десятков человек... позже согласился на большее. Вместо многочисленных священников шли в своих пасхальных ризах только отцы Антоний и Модест. Небольшой девичий хор Софийского собора пел: «Днесь светло красуется дивный град Полоцк».

Верующих, даже в полуразрушенном войной Полоцке, собралось больше, чем ожидалось, среди них шли я и моя мать, время от времени шептавшая: «Позволил Господь и мне, грешной, сопутствовать тебе, славная матерь наша Евфросиния...»

Когда мы подошли к монастырю,... то увидели, что по старинному белорусскому обычаю дорожку к церкви Спаса выстлали льняной тканью, а навстречу нам шли монахини Евпраксия и Леонила. Их поддерживали под руки, а они со слезами голосили: «Домой возвращаешься, наша мать игуменья. Благодарствуем Тебе, Господи Иисусе Христе, что позволил нам дожить до этой радости».

25 октября 1943 года впервые после 25-летнего перерыва у мощей преподобной в основанном ею монастыре была отслужена Божественная литургия. Но еще не скоро был возобновлен монастырь. Лишь в 1992 году выселили последних жителей из братских корпусов, началась реставрация соборов монастыря, посажен был фруктовый сад над огромной братской могилой, в которой лежат тела расстрелянных, им же несть числа... Полоцкая обитель преподобной Евфросинии восстанавливается на земле, политой кровью новомучеников Российских.

Приехав поклониться в монастырь, можно выйти на речку и прямо с камня, на котором умывалась преподобная, полюбоваться красотой этих мест, можно подойти к Спасскому собору, где до сих пор цела келейка преподобной с остатками древней росписи на стенах. В нее ведут очень крутые ступени винтовой лестницы (как преподобная в старости могла подниматься по ним?). Внизу, слева от алтаря, покоятся чудотворные мощи преподобной. И везде, где бы вы ни были, ощутится живое присутствие преподобной Евфросинии. Этот опыт живой встречи со святой – необыкновенный, незабываемый дар Полоцкой обители.

Образ преподобной Евфросинии внутренне созвучен образу святой Ольги, обретающей святость в деятельном, активном служении вверенному ей народу. Как и святая Ольга, преподобная Евфросиния избрала путь духовного материнства и продолжает его, утверждая этот путь для тех, кто в служении Богу видит цель своей жизни. Преподобная Евфросиния – невеста Христова, обретающая спасение и жизнь вечную в аскетизме, уходе от мира. В ее образе мы видим истовость, духовную ревность, внутреннее горение – черты, которые особенно сближают ее с апостолом Павлом.

Преподобная Евфросиния стала матерью женского монашествa и всех жен русских, избравших путь духовного совершенствования и аскетизма. Она – первая русская игуменья, «матушка Русской земли». Она первой из святых русских жен воплотила и раскрыла для других русских женщин путь святости преподобных как главный в делании Святой Руси. Жизнь ее – полнота преподобнического подвига. Она стала первой наставницей русских женщин в таинствах духовной жизни.

Духовный подвиг первых из святых жен – святой Ольги, преподобной Анны Новгородской и преподобной Евфросинии Полоцкой связывается в единое духовное звено. Святая Ольга и преподобная Анна участвуют в строительстве храмов Святой Софии Премудрости Божией, а преподобная Евфросиния обитает в Полоцком храме Святой Софии, научаясь премудрости Слова Божия доброделанием и молитвой, – и из кельи Софийского храма была она призвана Ангелом на свое главное служение – преподобнический подвиг. Теперь русские жены могут приходить для окормления и научения пути духовного к матушке Русской земли – преподобной Евфросинии Полоцкой.

Имя преподобной до крещения – Предслава – символично: «перед славой» русских жен воздвиг Господь и Пречистая Его Мати первую из русских игумений, ставшую покровительницей не только русского женского монашества, но и всех, избравших монашеский путь ко Христу. Она предстательствует за них Царице Небесной, не раз являвшейся святым в монашеском облачении и возвестившей, что она – игуменья всех монастырей Афона – первого Ее вселенского жребия.

Знаменательно и то, что преподобная Евфросиния родилась и прославилась в самой западной из русских земель, скончалась и была погребена на Святой Земле, а святые мощи ее были положены в колыбели русского монашества – Псково-Печерской Лавре. Через нее утверждается связь русской женской святости со святостью Православного Востока и всего Вселенского Православия. (Не случайно при перенесении мощей присутствовала королева эллинов).

Промыслом Божиим мощи ее вернулись в родной город Полоцк – и это событие открывает нам сегодня особое служение преподобной. Ибо преподобная мати Евфросиния как воин Христов на страже охраняет крайний западный рубеж Русской земли молитвой и любовью. Происхождением своим Евфросиния обязана Малой России. Малой называли древние землю-родительницу, родоначальницу. Малая Россия – Pycь изначальная – стала матерью Великой России.

По земному своему рождению преподобная принадлежит Белой Руси, Белоруссии (а «белыми» издревле назывались западные земли Руси между Двиной, Днепром и Друтью. Вспомним и то, что Государь всея Pycи Иван III, перечисляя свои владения, назвал свое государство Белой Россией). Но, принадлежа земному своему отечеству, преподобная Евфросиния стала воистину членом Православной соборной церкви Великой России и, наконец, Вселенской Православной Церкви, знамением чего стала ее кончина и погребение во Святом Граде. Преподобная Евфросиния Полоцкая соединяет невидимыми духовными узами Великую Россию, Малую Россию и Белую Россию, не позволяя раздирать единую Церковь Русскую Православную.

Вместо со святой равноапостольной Ольгой она укрепляет сегодня православных Украины и Белоруссии в стоянии до смерти за веру и Церковь Православную и в противостоянии «тьме разделения», покрывающей ныне Россию.

Монашеское имя преподобной Евфросинии в переводе с греческого означает «Радость». Имя это станет одним из самых распространенных на Руси. Имя Евфросинии носили пять святых жен Руси – в этом сокрыт глубокий духовный смысл: вся духовная жизнь России и в особенности служение русских женщин озарены радостью. Радость духовная – первый из семи благодатных даров Духа Святого человечеству. Сама Пречистая Матерь Господа именуется Всерадостной Радостью нашей, и благодатная радость духовная – это и Ее дар русским женам. Они хранят этот дар в самых трудных обстоятельствах – без радости духовной невозможно было бы им нести тяготы жизненных невзгод, горестей и печалей земных.

Преподобная Евфросиния первая из русских жен явила прекрасный лик духовной радости, и благодарные жители Полоцка не случайно написали на одной из икон монастыря, основанного преподобной: «Гряди, радосте наша – преподобная Евфросиния».

Повествование о святой Евфросинии завершим замечательными словами, сказанными об этой великой угоднице Божией автором ее жития: «Каким языком, братия, достойно мне похвалить светозарную память преблаженной невесты Христовой Евфросинии! Была бо помощницей обидимых, скорбящих утешением, нагих одеянием, больных посещением и, просто говоря, для всех была всем. Евфросиния сердце свое напояла Божией премудростью. Евфросиния – неувядающий цвет райского сада. Евфросиния – небопарный орел, воспаривший от запада до востока, словно луч солнечный, просветивший землю Полоцкую. Тем же, братия, хвалится Солунь о святом Димитрии, а Вышгород – мучениками Борисом и Глебом; я же хвалюсь: блажен ты, град Полоцк, таковую леторасль возрастивший – преподобную Евфросинию. Блаженны люди, живущие во граде том! Блаженны родители твои, блаженно чрево, из коего изошла преподобная госпожа Евфросиния. Блаженно рождение ее, блаженно воспитание ее! Блажен возраст твой, Евфросиния достохвальная, блажен труд твой и подвиги ради Бога! Блажен твой монастырь, блаженны насельники монастырей Святого Спаса и Святой Богородицы, блаженны люди, тебе послужившие!

О преблаженная невеста Христа Бога нашего! Молись к Богу о стаде своем, которое собрала во Христе, Коему подобают всякая слава, честь и поклонение со Отцом и со Святым Духом, ныне и присно и во веки веков!»

Житие преподобной Евфросинии Полоцкой – одно из древнейших и распространенных – известно более ста списков. В XVI веке оно было включено святителем Макарием в Великие Четии Минеи, а затем в «Степенную книгу». После этого были сделаны две проложных редакции жития, а в XVIII веке святитель Димитрий Ростовский включил житие преподобной в свои «Книги житий святых». В 1893 году была составлена служба преподобной, а в 1900 году иеромонах Никодим написал ей акафист – один на лучших русских акафистов.

Примечания

[1] Всеслав Брячиславич, сын Брячислава Изяславича, княжил в Полоцке с 1044 г. по 1101 г.

[2] Ранний брачный возраст был обычным явлением в Древней Руси.

[3] Более подробное повествование об этом можно читать в сказании о Введении во храм Пресвятой Богородицы, помещенном под 21 числом ноября месяца.

[4] Монастырь, основанный святою Евфросиниею, существует и в настоящее время с именем Спасо-Евфросиниева. В 1579 г. он был захвачен иезуитами, из-под власти которых освобожден в 1820 г. В монастыре хранится сооруженный св. Евфросиниею напрестольной крест; богомольцам показываются две келлии, в которых подвизалась преподобная Евфросиния. При монастыре находится училище для девиц духовного звания.

[5] Одигитрия ("путь" и "веду") с греч. – путеводительница. Такое наименование усвоялось некоторым иконам в честь Матери Божией, – как духовной Путеводительнице верующих. В частности, икона Божией Матери Одигитрия, находившаяся в Константинополе, во Влахернском храме, была названа так потому, что однажды Сама Матерь Божия, явившись двум слепцам, привела их во Влахернский храм к Своей иконе и перед ней даровала им прозрение. Название «Одигитрии» усвоялось также тем иконам Богоматери, которые мореплаватели помещали на носу или корме корабля. Поэтому во многих местах сохраняется благочестивый обычай – при отправлении в далёкое путешествие, особенно морское, совершать молебное пение пред образом Богоматери Одигитрии. Празднование иконе Божией Матери Одигитрии совершается 21 января, 28 июля и в др. дни.

[6] Император Мануил Комнин царствовал с 1143 г. по 1180 г.

[7] Лука Хрисоверг патриаршествовал с 1156 г. по 1169 г.

[8] В 1239 г. эта икона была перенесена в г. Торопец супругою св. велик. князя Александра Невского.

[9] Обитель св. Саввы основана преподобным Саввою Освященным в VI в. Обитель эта замечательна как колыбель иерусалимского устава, принятого потом всеми палестинскими монастырями. Иерусалимский устав был также принят почти повсеместно и у нас, на Руси, с ХIV в.

[10] Кончина преподобной Евфросинии последовала в 1178 г.

[11] Честные мощи святой Евфросинии впоследствии были перенесены (как полагают некоторые, в 1187 г.) в Киев, где и почивают в пещерах преп. Феодосия.