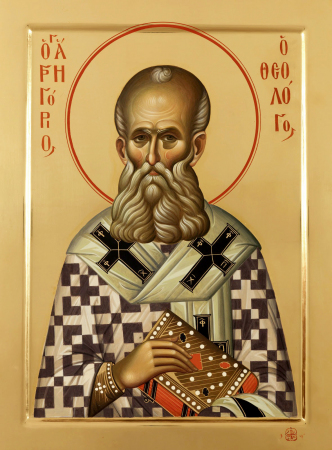

Григорий Богослов Назианзин Младший Константинопольский

Григорий Богослов Назианзин Младший Константинопольский

Григорий Богослов Назианзин Младший Константинопольский

Григорий Богослов Назианзин Младший Константинопольский

Григорий Богослов Назианзин Младший Константинопольский

Григорий Богослов Назианзин Младший Константинопольский

Григорий Богослов Назианзин Младший Константинопольский

Григорий Богослов Назианзин Младший Константинопольский

Григорий Богослов Назианзин Младший Константинопольский

Григорий Богослов Назианзин Младший Константинопольский

Григорий Богослов Назианзин Младший Константинопольский

Григорий Богослов Назианзин Младший Константинопольский

Григорий Богослов Назианзин Младший Константинопольский

Григорий Богослов Назианзин Младший Константинопольский

Григорий Богослов Назианзин Младший Константинопольский

Григорий Богослов Назианзин Младший Константинопольский

Труды святителя Григория Богослова

• Молитва шествующего в путь

• Мысли, писанные четверостишиями

• Мысли, писанные одностишиями

• О себе самом и о епископах

• Песнопения таинственные

• Письма к Василию Великому

• Плач Григория о себе самом

Смотреть все труды в библиотеке →

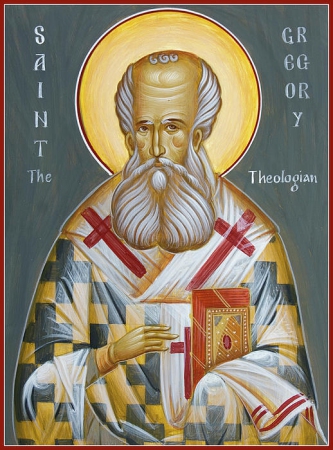

Краткое житие святителя Григория Богослова

Святой Григорий Богослов (326-389 гг.) был сын Григория (впоследствии епископа Назианского) и Нонны, женщины высоких нравственных правил. Еще до рождения сына она обещала посвятить его Богу и употребила все старания, чтобы склонить его волю на служение Господу. Воспитание, данное ему матерью, святитель Григорий почитал самым для себя важным. При выдающихся способностях, св. Григорий получил прекрасное образование: он учился в школах Кесарии Палестинской, где была богатая библиотека, собранная мучеником Памфилом, в Александрии, где изучал творения Оригена, и, наконец, в Афинах, где в особенности сблизился с св. Василием Великим, с которым знаком был несколько ранее и дружбу с которым считал полезнее самой высшей школы. У святых друзей в Афинах была одна комната, один образ жизни; им были знакомы только две дороги: одна вела в храм Божий, другая — в училище. В Афинах св. Григорий познакомился с Юлианом (по прозванию «Отступник», который, став императором, отрекся от христианства и пытался было возродить язычество в Римской империи (361-363 гг.) и оставил живое изображение этого злого и коварного врага Церкви. В возрасте 26 лет св. Григорий принял крещение.

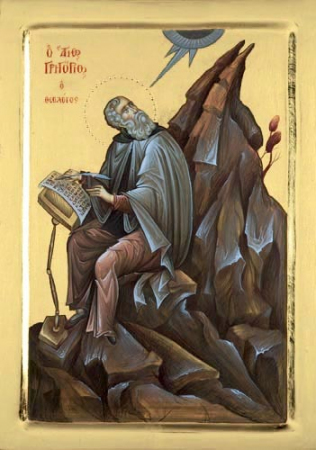

После возвращения на родину, св. Григорий долгое время уклонялся от занятия какой-либо общественной должности. Размышление о Боге, молитва, чтение слова Божия, писание вдохновенных слов и песней и служение престарелым родителям — были его занятием. Некоторое временя он провел с другом своим Василием в его пустыне и это время почитал самым счастливым в жизни. Отец его, бывший уже епископом, нуждаясь в помощнике, вызвал его из Васильевой пустыни в Назианз и рукоположил в пресвитера. Уже этот сан так устрашил Григория высотой и тяжестью сопряженных с ним обязанностей, что он удалился в уединение пустыни. Успокоив там волнение духа, он вернулся к отцу и принял на себя священническое служение, утешаясь, что он, служа Богу, помогает и престарелому родителю в его заботах о пастве.

Между тем, друг его, Василий Великий, уже достиг высокого сана архиепископа. Желая иметь преданного и просвещенного помощника в управлении обширной областью, св. Василий предложил Григорию место главного протопресвитера при своей кафедре, но св. Григорий уклонился от принятия этой почетной и влиятельной должности. Через некоторое временя после этого состоялось посвящение Григория в епископа города Сасима, по тайному соглашению архиепископа Василия с отцом Григория. Видя в этом волю Божию, он принял священное рукоположение, но отказался от принятия самой должности и, в качестве соправителя (викария), продолжал служить своему родителю и пастве назианзской. В 374 году скончался престарелый родитель Григория, а вслед за ним — и мать его. Святой Григорий продолжал некоторое временя труд отца по управлению назианзской церковью, но сильно заболел. Выздоровев, он удалился в уединенную обитель, где в посте и молитве пробыл около трех лет.

Но великий светильник не мог укрыться в монашеской келье. Избранный православными епископами и мирянами на престол архиепископа в Константинополе, он прибыв туда в эпоху самого сильного владычества ариан, когда ими были захвачены все храмы в столице. Св. Григорий остановился в доме своих знакомых. Одну из комнат обратил в храм, назвав ее Анастасией, что значит «воскресение» с надеждой, что здесь воскреснет Православие, и начал проповедовать. Ариане засыпали его насмешками и ругательствами, бросали в него камнями, подсылали к нему тайных убийц. Но народ узнал своего истинного пастыря и стал тесниться к его кафедре, как железо льнет к магниту (по выражению св. Григория). Сильным своим словом, примером своей жизни и пастырским усердием он побеждал врагов Церкви. Люди в огромном количестве стекались со всех концов послушать его вдохновенные проповеди. Слушатели волновались около его кафедры подобно бурному морю, громко выражали знаки одобрения рукоплесканиями и восклицаниями, а скорописцы увековечивали его слова. Ежедневно тысячи людей из ереси возвращались к Православной Церкви.

Наконец, уже после воцарения православного императора Феодосия (379-395 гг.), упорствующие ариане были изгнаны из храмов столицы. Когда обнаружилась ересь Македония (Македоний отрицал Божество Святого Духа), святой Григорий боролся против нее и принимал живое участие в заседаниях Второго Вселенского Собора. Совершив свой подвиг, он отказался от Константинопольской кафедры, сказав: «Прощай, кафедра, — это завидная и опасная высота!» Святой Григорий удалился в родное селение Арианз, близ Назианза, и здесь в строгих аскетических подвигах провел последние годы своей жизни.

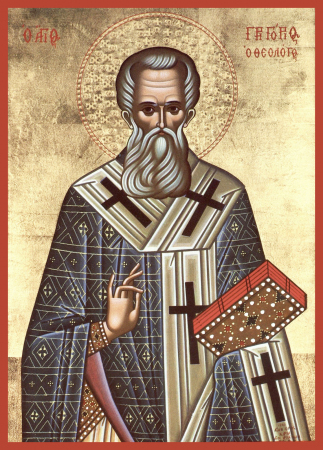

За свои замечательные богословские творения св. Григорий получил от Церкви почетное наименование Богослова и вселенского учителя, а за способность проникать мыслью до самых глубоких тайн веры и выражать непостижимые ее истины с прозрачной ясностью и строгой точностью Церковь в одной из молитв называет его умом самым высоким. Проповеди его насыщены такой поэзией, что многие фразы из них были использованы (св. Иоанном Дамаскиным и другими) для праздничных песнопений. Нетленные частицы мощей св. Григория до сих пор источают дивное благоухание.

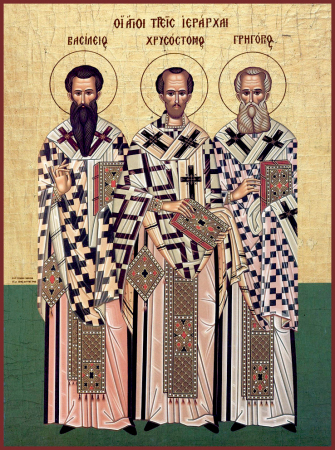

В Константинополе долго происходили споры о том, кому из трех святителей следует отдавать предпочтение. Одна часть людей превозносила святителя Василия (память 1 января), другая стояла за Григория Богослова (память 25 января), третья почитала святителя Иоанна Златоуста (память 13 ноября).

От этого среди христиан произошли церковные раздоры: одни называли себя василианами, другие — григорианами, третьи — иоаннитами.

По воле Божией, в 1084 году митрополиту Евхаитскому Иоанну явились три святителя и, объявив, что они равны пред Богом, повелели прекратить споры и установить общий день празднования их памяти.

Полное житие святителя Григория Богослова

Отечеством святого Григория Богослова была вторая, или южная Каппадокия, город Назианз[1], по имени которого он и называется Назианзином. Родители его были благородные и почтенные люди: отец по имени также Григорий и мать Нонна. Но отец его раньше был неверующим, так как происходил от неверующих родителей: от отца язычника и матери иудейки. В своей вере он и следовал обоим, придерживаясь как языческого заблуждения, так и иудейского неверия. В этом и состоит так называемое ипсистарийское лжеучение[2]. Матерь же святого Григория, блаженная Нонна, происходила от христианских родителей, и сама была благочестивою христианкою. С раннего детства она была воспитана в благовестии и совершеннейшим образом научена страху Божьему, который есть начало всякой премудрости. По Божьему же предназначению, она была соединена брачным союзом с неверующим мужем, чтобы и его привести к святой вере: "Ибо неверующий муж освящается", по слову Апостола, "женою верующею" (1Кор.7:14). Так и случилось. Нонна, постоянно убеждая своего мужа богомудрыми речами и со всем усердием молясь о нем Богу, привела его, с помощью Божьей, к христианской вере. Мужу ее было от Бога такое видение во сне: ему казалось, что он поет из псалма Давидова слова, которых он никогда не имел в своих устах, а разве только слышал когда-либо от своей супруги, часто молившейся. Сам он никогда не молился: он и не знал, как молиться, и не хотел этого. Слова же, которые он пел в сонном видении, были следующие: "Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень" (Пс.121:1). Во время этого пения он ощущал в сердце особенную сладость, и, проснувшись, возрадовался, а затем рассказал об этом своей супруге. Она уразумела, что Сам Бог призывает мужа ее к Своей святой Церкви, — начала еще усерднее поучать его христианской вере и наставила его на путь спасения. В это время случилось святому Леонтию, епископу Кесарии Каппадокийской, отправлявшемуся на первый вселенский собор, созванный в Никее[3], остановиться в городе Назианзе. К нему привела блаженная Нонна своего мужа, и Григорий был крещен руками святителя. По принятии святого крещения, он начал праведную и богоугодную жизнь, подобающую истинному и совершенному христианину. При этом он настолько преуспел в благовести и добрых делах, что избран был впоследствии на епископский престол в том же городе Назианзе (о чем будет речь ниже).

Живя с таким мужем в честном супружестве, блаженная Нонна желала стать матерью младенца мужского пола. Она воссылала усердные молитвы к Подателю всех благ, чтобы Он даровал ей сына, и еще ранее зачатия его обещала, как некогда Анна Самуила[4], посвятить его на служение Богу. Господь, исполняющий волю боящихся его и внимающий их молитвам, исполнил прошенье сердца благочестивой жены, и в ночном сонном видении Своим откровением предсказал ей имеющего от нее родиться отрока. И видела блаженная Нонна, еще раньше рождения сына, каков он будет лицом, и предузнала его имя. Когда затем она родила младенца мужского пола[5], то нарекла его по имени отца Григорием, как это было ей предвозвещено в сонном видении. Она возносила великое благодарение Богу и его промыслу вручала рождённого отрока; с полным усердием она приносила в дар Богу то, что получила от Него по молитве. Однако не тотчас крестили младенца. В те времена существовал у многих христиан добровольный обычай отлагать крещение до зрелого возраста, и до того года, на котором Христос Господь наш крестился от Иоанна в Иордане, — чаще всего до тридцати трех с половиною лет[6]. Впоследствии этот обычай, по уважительным причинам, был устранен тем же святым Григорием Богословом, Василием Великим, Григорием Нисским и другими великими отцами. Таким образом, Святой Григорий был крещен, не тотчас по рождении, но, согласно древнему обычаю, принятому у христиан, крещение его было отложено до возраста лет Христовых. Отрок был воспитываем согласно христианским обычаям. Когда он достиг школьного возраста, его тотчас начали учить книгам. Возрастая годами, Григорий возрастал и разумом. В соответствие своему имени[7], он был рассудителен, бодр духом, усерден в учении, и превосходил по уму своих сверстников. Даже отроческие годы не служили ему препятствием понимать то, чему поучаются достигшие совершенного возраста и разума. Еще в детстве он обнаруживал такое поведение, какое свойственно старцам. Детские игры, пустые забавы и всякого рода зрелища, он ненавидел, а упражнялся в гораздо лучшем и проводил время в учении, а не в праздности. Когда он достиг юношеского возраста, благочестивая мать многими своими материнскими наставлениями поучала его благовести. Она поведала ему, что он есть плод ее молитвы, что усердными молитвами она испросила его у Бога, и еще прежде зачатия обрекла его на служение Богу. Добрый юноша слагал слова матери в сердце своем и просвещался душою в вере, надежде и любви к Христу, истинному Богу. Более всего он возлюбил целомудрие души и чистоту тела, а равно поставил себе законом тщательно хранить свое девство до самой кончины. К этому он был вразумлен частью многократными и сердечными материнскими наставлениями, а частью бывшим ему в юношеских годах сонным видением. О последнем он сам, много спустя, рассказывал так: однажды, во время сна, ему показалось, что вблизи него стояли две девицы, облеченные в белые одежды. Обе были красивы лицом; возрастом и годами одинаковы. На них не было никаких наружных украшений: ни золота, ни серебра, ни жемчуга, ни драгоценных камней, ни дорогих ожерелий; они не были украшены ни шелковыми мягкими одеждами, ни золотыми поясами; они не гордились ни красотою лица, ни роскошными бровями, ни распущенными волосами, ни какими-либо другими особенностями, которыми мирские девицы стараются нравиться и уловлять сердца юношей. Одетые просто в чистые белые одежды и скромно опоясанные, они имели не только головы, но и лица, покрытые тонкими покрывалами. Глаза их были опущены вниз; ланиты краснелись от девического смущения и свидетельствовали о целомудрии; уста напоминали цвет ярко-красной розы; молчанием своим он обнаруживали величайшую скромность. Святой Григорий, смотря на них, ощущал в своем сердце великую радость и думал, что это не земные существа, а высшие, превосходящие природу человеческую. Он, видя, что он очень доволен созерцанием их, возлюбили его и обнимали его, как дитя свое. Тогда он спросил их: кто он, и откуда пришли? Первая сказала, что она есть Чистота, а другая назвалась Целомудрием. При этом они разъяснили, что предстоят пред престолом Царя славы Христа и услаждаются красотою небесных девиц. Они говорили:

— Будь, чадо, единомысленным с нами; ум свой соедини с нашим умом и лицо свое сделай подобным нашему. Тогда мы тебя, блистающего величайшею светлостью, вознесем на небеса и поставим близ бессмертного Троичного света.

Сказав это, они стали подниматься на небо, и, подобно птицам, вознеслись вверх. Отрок Григорий проводил их радостным взглядом, пока они не скрылись в небесах. Проснувшись, он ощущал несказанную радость, и сердце его исполнилось веселья. С этого времени он воспламенился ревностью к тщательному охранению своего девства. Он старался соблюсти его полным воздержанием, избегая всякой вкусной пищи, пьянства и пресыщения.

По рождении святого Григория, блаженная Нонна родила и другого сына, по имени Кесария[8], и дочь Горгонию. Она воспитывала их в благовестии и книжном учении. Между тем, блаженный Григорий, желая усовершенствоваться в ораторском красноречии, в школьной мудрости и всякой мирской эллинской учености, отправился сначала в Кесарию Палестинскую[9], которая в то время славилась школами и ученостью. Там он имел учителем ритора Феспесия. Затем он перешел в Александрию[10], собирая сокровища мудрости у многих мужей и обогащаясь умом. После этого он пожелал отправиться в Афины[11] и сел на эгинский[12] корабль вместе с язычниками. Когда плыли мимо острова Самоса[13], поднялась на море сильная буря. Все отчаивались в спасении своей жизни и плакали в виду телесной смерти. Григорий же плакал, боясь духовной смерти, так как еще не был крещен, а только оглашен. Он вспоминал прежде бывшие чудеса Божий в водах: переход Израильтян чрез Чермное море и спасение Ионы из чрева кита. Он с воплями молился Богу? прося избавления от гибели в волнах. Эти его бедствия во время морского путешествия были открыты родителям его в сонном видении. Они тотчас стали на молитву и проливали пред Богом горячие слезы, прося у Него помощи бедствующему на море сыну. Бог, хранивший раба Своего Григория на пользу многим и приготовлявший его в столпы Церкви, укротил свирепую бурю и запретил ветрам; на море наступила полная тишина. Все, находившиеся на корабле, видя себя, сверх ожидания, спасенными от гибели и как бы вырванными из уз смерти, прославили Христа Бога. Они знали, что только призыванием его всесильного имени в молитве Григория укрощено море. Сверх того, один юноша, товарищ святого по путешествии, видел ночью во сне, во время волнения и бури, что мать Григория, блаженная Нонна, поспешно пришла по морю, взяла погружавшийся корабль и привела его к берегу. Когда волнение улеглось, он рассказал всем о видении, и все исповедали Бога Григориева, как Великого Помощника, — возблагодарили его и уверовали в Него. Кроме того, отцу Григория, со слезами молившемуся в Назианзе о сыне своем и затем уснувшему после молитвы, было и другое видение. Он видел одного яростного беса, Эринна, который старался погубить Григория на море, Григорий же схватил его руками и победил. Из этого видения узнал отец Григория об избавлении сына от гибели и вознес с супругою благодарение Богу.

Последующее путешествие по морю Святой Григорий совершил благополучно и прибыл в Афины. Там, изучая светские науки, он был для всех предметом удивления вследствие необычайной остроты своего ума и целомудренной жизни. Спустя немного времени, прибыл в Афины и Святой Василий[14] ради усовершенствования в светской мудрости. Оба они — Григорий и Василий — стали искренними друзьями и сожителями. Один у них был дом, одна пища, один дух, одна мудрость, один нрав, — точно у единоутробных братьев. Оба они стали знаменитыми и уважаемыми в Афинах, ибо в течении небольшого времени они превзошли своих учителей; сами будучи учениками, они стали учителями для своих учителей. В это же время, когда Констанций, сын Константина Великого, царствовал над греками и римлянами, Юлиан, ставший впоследствии царем и отступником от Бога, учился в Афинах философии. О нем часто говорил Григорий:

— Какое великое зло воспитывает греческая и римская земля!

Он уже провидел, что должно было случиться.

Григорий и Василий прожили в Афинах много лет, изучили все науки[15] и усовершенствовались в них настолько, что сами возвысились над всею афинской мудростью. Тогда Василий отправился в Египет к боговдохновенным мужам учиться мудрости духовной, как об этом повествуется в его житии, а Григория афиняне убедили своими просьбами принять учительское звание. Прожив там недолго после Василия, Григорий услышал, что отец его поставлен в Назианзе в епископа. Немедленно он возвратился на родину к отцу своему, имея уже тридцать лет от рождения, и принял святое крещение от рук отца. Он хотел тотчас отречься от мира и идти в пустыню, но, будучи удерживаем отцом, оставался при нем дома. Он поставил для себя правилом — никогда не употреблять клятвы и не призывать имени Божьего всуе, и сохранил это правило до конца своей жизни. Он постоянно занимался чтением Божественных книг и проводил в Богомыслии дни и ночи; неоднократно он созерцал в видениях и Христа. Отец против воли поставил его пресвитером, а затем хотел посвятить его и в епископа, но святой Григорий, уклоняясь от такого сана и почестей, а также, стремясь к иноческому безмолвию, тайно бежал из дома и пришел в Понт к своему другу, святому Василию. Последний также был уже пресвитером и устроил в Понте монастырь, куда собралось множество иноков. Он писал к Григорий из Понта, настойчиво приглашая его к себе. Таким образом, они снова, как и раньше в Афинах, начали жить вместе, имея каждый в другом образец добродетели и подражая один другому. Вместе же они писали для иноков уставы постнической жизни. Так прожил Святой Григорий со святым Василием довольно долго.

Между тем умер брат Григория Кесарий. Родители много плакали о нем. При этом отец писал к Григорий, слезно убеждая его возвратиться домой и помочь ему в старости. Блаженный Григорий, частью боясь ослушаться отца, а частью видя нужды Церкви, сильно смущаемой в то время ересью Ария, в которую и отец Григория, как не получивший богословского образования, был отчасти совращен, возвратился из Понта в Назианз. Здесь он помогал состарившемуся отцу в церковном управлении и в хозяйственных заботах, разъяснил ему веред арианской ереси и утвердил его в православии.

По смерти царя Констанция, сына Константина[16], на престол вступил Юлиан, и тогда исполнилось о нем пророчество Григория: великое зло принес этот беззаконник; он открыто отрекся от Христа и воздвиг гонение на Церковь Христову. Святой Григорий боролся с ним многими своими богомудрыми сочинениями, изобличая его заблуждения, пагубные языческие увлечения и ложные еллинские басни. Этот законопреступник царствовал недолго и погиб с позором[17]. После него вступил на престол благочестивый царь Иовиан[18], и снова стала процветать вера Христова. После Иовиана вступил на царство арианин Валент[19], и снова арианская ересь стала распространяться; православные были притесняемы повсеместно. Тогда же и в Кесарии Каппадокийской арианство многих совратило к заблуждениям и внесло смуту в Церковь Христову. Даже епископ Евсевий[20], недостаточно сведущий в Божественном Писании, начал колебаться и допускать уклонения от истинной веры. Узнав об этом, Святой Григорий написал к нему, советуя упросить авву Василия — возвратиться в Кесарии для борьбы с заблуждениями. Также он писал и к самому святому Василию, дружески советуя и прося, чтобы он, забыв прежний гнев на него Евсевия, отправился в Кесарии на помощь православным и снова утвердил Церковь, колеблемую арианами. Таким образом, Святой Григорий, устроив своими письмами мир между епископом Евсевием и святым Василием, дал возможность святому Василию возвратиться в Кесарию Каппадокийскую. Тотчас по его возвращении, ариане были посрамлены, и одни из них умолкли, а другие бежали. Епископ Евсевий обрадовался святому Василию. Прожив с ним в дружбе некоторое время, он скончался, а на его место на престол был возведен православными, против воли, Святой Василий Великий. еретики, негодуя по этому поводу и чувствуя озлобление, устроили отделение города Тиан от Кесарии. В Тианах[21] был в это время епископ Анфим, притворно казавшийся православным, а на самом деле еретик. Он с единомысленными ему епископами отделился от Василия и стал митрополитом Тианским. Таким образом, он устроил разделение Каппадокийской области на две части, благодаря чему возникли продолжительные споры о пределах епархии. Святой Василий, видя, что некоторые города и селения отторгаются от его епархии, задумал устроить дело так: был между Кесарией и Тианами один незначительный и мало известный город Сасима[22]. В нем Святой Василий рассудил устроить новую епископскую кафедру и поставить там епископом мужа благочестивого; он надеялся этим и прекратить распрю, и многих людей сохранить для благочестия. Не имея в виду для этой цели опытного мужа, он писал к другу своему, святому Григорию, прося его принять посвящение в епископа на кафедру в Сасиме, ибо никто другой не был бы настолько способен утвердить там благочестие, как именно он. Святой Григорий настойчиво отказывался в письмах. Василий много раз писал к нему, но, не достигая желаемого, отправился сам в городе Назианзе и там, посоветовавшись со старым Григорием, епископом Назианзским, отцом Григория, начал вместе с ним убеждать своего друга Григория принять посвящение в святительский сан. Таким образом, Григорий был вынужден занять епископскую кафедру в городе Сасиме. Когда узнал об этом Тианский митрополит Анфим, причислявший Сасиму к пределам своей епархии, то привел туда войско с целью не допустить Григория к занятию кафедры; он подстерегал Григория по пути его следования. Святой Григорий, узнав во время пути о кознях Анфима и о приведенных им войсках, ушел в один монастырь и там ухаживал за больными, а затем поселился в пустыне, ища желательного ему безмолвия. Спустя немного времени, он снова, по просьбе родителей, возвратился в Назианз. Родители его уже сильно состарились и нуждались, по преклонности лет, в его помощи, тем более, что у них уже не было других детей, кроме его одного. Кесарий, другой сын их, уже умер, как об этом уже сказано, — а равно и дочь Горгония уже отошла в вечность[23]. Погребение их обоих брат, сей Святой Григорий, почтил надгробными словами. Затем он остался у родителей один, как зеница ока, и ему не представлялось возможности не исполнить просьбы своих родителей. Он должен был послужить их старости и после их кончины совершить над ними обычное погребение.

Когда Святой Григорий возвратился из пустыни в Назианзе, отец его Григорий, уже изнемогая от старости, хотел еще при жизни своей устроить сына на епископской кафедре в Назианзе. К этому он побуждал сына не только убеждениями и просьбами, а и клятвою. Он же не отказывался от попечений о благоустройстве Церкви, не хотел также и ослушаться приказания отца, но принять епископский престол отнюдь не желал.

— Невозможно мне, отец, — говорил он, — пока ты еще жив и не отошел в вечность, принять твой престол.

Отец, не настаивая более на принятии сыном престола, и только возлагая на него попечение о Церкви, говорил:

— Пока я жив, будь мне, сын мой, опорою старости, а после моей смерти сделай так, как тебе будет угодно.

Скоро отец святого Григория, престарелый епископ Назианзский, преставился[24], пробыв на епископском престоле сорок пять лет. Прожил он всего сто лет. Погребен он был с большим торжеством, при участии святого Василия Великого, прибывшего на погребение. Оставалась еще в живых Нонна, мать святого Григория, друга Василия, но и она в скором времени почила о Господе, также достигши столетнего возраста[25]. Святой Григорий, похоронив своих благочестивых родителей, стал свободен от попечений о них; но он хотел еще освободиться и от славы, тем более, что жители родного города понуждали его занять, после отца, епископский престол. Он отправился тайно в Селевкию[26] и там оставался при церкви святой первомученицы Феклы. Оттуда он был вызван дружескими просьбами Василия Великого и, возвратившись, принял попечение о богадельнях и больницах. Святой Василий, чтобы дать приют не имеющим, где главу приклонить, построил обширные здания и, собрав туда нищих и больных, вдовиц, сирот и странников, заботился об ежедневной пище для них, а попечение о них поручил своему возлюбленному другу. Таким образом, Святой Григорий был питателем нищих, служителем больных, успокоителем странников.

В это время от арианской ереси, в течение уже многих лет смущавшей Церковь Божий, произошла, подобно новой голове от какой-то гидры[27], новая ересь и соблазняла многих. Это была ересь Македония, хулившего Духа святого. Ариане исповедовали, что Отец есть Бог несозданный, предвечный, а Сын сотворен, притом не единосущен и не соприсносущен Отцу; македоняне же признавали Сына равным Отцу, но хулили Духа святого, причем одни говорили, что Он есть тварь, а не Бог, а другие не признавали его ни Богом, ни тварью. Святой Григорий называл их полуарианами, так как они почитали Сына, но унижали Духа святого. Эта ересь особенно сильно распространялась в Византии. По убеждению святого Василия Великого и по общему совету многих других православных епископов, сошедшихся на собор, Святой Григорий, как муж глубокого разума и сильный в красноречии, должен был отправиться в Византии для опровержения еретического мудрствования и для защиты правых догматов святой веры. Но прежде чем он отправился в Византии, Святой Василий, проболев немного, скончался[28]. Так угас всемирный светильник веры. Святой Григорий много плакал о нем и, почтив его надгробным словом, отправился в предлежавший ему путь. Когда он достиг царственного города Византии, то был встречен благочестивыми христианами с радостью. Он нашел Церковь Христову до крайности умалившеюся. Количество верующих легко было сосчитать, так как большая часть города пошла в след ересей. Все храмы Божьи, величественные и богато украшенные, были в руках еретиков. Один только небольшой и ветхий храм святой Анастасии, отвергнутый еретиками, был оставлен православным. Святой Григорий тотчас, подобно Давиду, вооружившемуся некогда пращей против филистимлян, вооружился словом Божьим против еретиков, побеждал их в спорах и уничтожил их догматические заблуждения, как бы паутинную сеть. ежедневно он обращал многих от заблуждения к православию своими богомудрыми и боговдохновенными речами и в течение малого времени так увеличил состав верующих членов Церкви Христовой, что невозможно и исчислить; число же еретиков со дня на День уменьшалось, так что сбывалось то, что сказано в Священном Писании о доме Давидовом и доме Сауловом: "Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал" (2Цар.3:1). Еще не миновало зло, причиненное Церкви арианами и македонянами, как явился новый еретик из Сирии, Аполлинарий, который неправильно мудрствовал о воплощении Господнем. Он признавал воплощение неистинным: Христос, будто бы, не имел души, а вместо нее — Божество. Будучи красноречив и искусен в эллинской мудрости, он многих увлек в свою ересь, а ученики его разошлись повсеместно, улавливая несведущих в богословской науке и увлекая их, как бы удою, в погибель. Тогда снова добрый подвижник благочестия, Святой Григорий, предпринял великий подвиг, вступил в борьбу с еретиками, отпавших от правой веры обличал, умолял, запрещал, причем одних утверждал в вере, а других восстановлял от падения. В это же время ученики Аполлинария, вращаясь среди народа, клеветали на святого Григория, будто он разделял Христа на два лица. Усердно рассевая такую ложь повсеместно, они возбудили гнев и злобу народа против святого: ведь, и капля воды, при частом падении пробивает камень. Люди, неспособные понимать хитросплетенные еретические речи и уразуметь глубину таинства вочеловечения Христа, почитали еретиков, как истинных пастырей, и признавали их православными учителями; истинный же пастырь, поучавший благовести, был признаваем еретиком. Возбудив толпу, они бросали в святого камни, как некогда иудеи — на святого первомученика Стефана; однако, они не могли убить его, так как Бог хранил Своего угодника. Не будучи в состоянии удовлетворить своей злобы, они зверски напали на него и представили на суд начальнику города, как какого-либо бунтовщика, виновника смуты и волнений. Святой, будучи неповинным ни в каком преступлении, притом отличаясь кротостью и смирением, среди этого бедствия и беспричинного нападения на него народа, молился только Богу, Христу Своему: о имени Твоем, Христе, "Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной" (Пс.22:4). Начальник, зная его невиновность и видя неправедную человеческую злобу, отпустил его на свободу. Так, он оказался мучеником, но без ран и истязаний, венценосцем — но без язв, и имел одно лишь желание — пострадать за Христа.

Просияв такими подвигами и упорною борьбою с еретиками, Святой Григорий стал известен всем; повсеместно прославлялась его мудрость, и за нее он получил новое имя от всей святой православной Церкви, имя богослова, подобно первому богослову, святому Иоанну девственнику, возлюбленному ученику Христову. Это имя богослова, хотя свойственно и всем великим учителям и святителям, так как все они богословствовали, достойно прославляя Святую Троицу, однако, святому Григорий оно усвоено особенным образом и стало его дополнительным именем. Оно дано было Григорий Церковью в знак его торжества и победы над многими и великими еретиками. С этого же времени и все стали называть его богословом, Он был глубоко любим православными. Весь сонм благочестивых людей желал видеть его на патриаршем престоле. Притом и александрийский патриарх Петр[29], принявший престол после Афанасия Великого, писал к святому Григорию Богослову, поручая ему константинопольский патриарший престол, как достойнейшему и понесшему много трудов на пользу Церкви Христовой. Но тотчас явилось препятствие этому со стороны злобных людей.

Был в Константинополе один греческий философ, из школы циников[30], по имени Максим, родом египтянин. Он отличался хитростью, лукавством, лицемерием и злобными намерениями. Явившись к святейшему пастырю, Григорий Богослову, он отрекся от эллинского безбожия и, после крещения, вступил в лоно святой Церкви. Однако он жил в суете мира и лицемерно прикрывался благоговением, точно овечьей одеждой, в душе оставаясь волком, что и не замедлило обнаружиться. Святитель Божий Григорий, не подозревая его лукавства, а обращение его из язычества в христианство, считая великим делом, приютил его у себя, как сожителя и друга, сделал своим сотрапезником и затем — членом церковного клира. Он же последовал примеру Иуды, — замыслил отступить от своего учителя и духовного отца и начал против него борьбу. Для исполнения своего замысла он нашел и помощника в лице одного пресвитера, не боявшегося Бога и искусного в коварных предприятиях. В союзе с ним Максим начал хитро и тайно действовать, с целью восхитить патриарший престол в Константинополе. Но так как для удачи такого дела необходимо было много денег, чтобы подкупом и подарками склонить к своему единомыслию большинство, то они и начали, прежде всего, заботиться о деньгах. При сатанинской помощи, они скоро нашли желаемое следующим образом. Пришел в Византии с острова Фазоса[31] один пресвитер, с большою суммою денег, для покупки на церковное строение мраморных досок, привозимых с Проконниса[32]. Обольстив его различными несбыточными обещаниями, заговорщики отняли деньги, которых было достаточно для достижения лукавого замысла, и послали тайно в Александрию много богатых даров патриарху Петру, а равно его епископам и клирикам, и убедительно просили прислать в Византии епископов, которые возвели бы Максима на патриарший престол. Петр, прельстившись дарами и, как будто, забыв о прежнем своем письме к святому Григорий, тотчас склонился на их просьбы. Он послал в Константинополь египетских епископов, которые и прибыли туда без замедления. Никому ни показавшись, ни пастырю Григорий, ни клиру, ни кому-либо из начальников, они явились с Максимом в церковь во время совершения утрени и уже приступили к рукоположению, желая посвятить Максима в архиепископы. Святой Григорий Богослов был болен. Тотчас об этом стало известно всем. В церковь немедленно собрались пресвитеры, члены клира и множество народа, — как православные, так и еретики. Все, удивляясь такой тонкой хитрости и незаконному посвящению, воспламенились гневом и стали кричать на прибывших епископов, всячески стараясь помешать им в этом совершенно незаконном деле. С позором удаленные из церкви, они отправились в дом одного флейтиста и там окончили неправильное посвящение, а затем провозгласили Максима константинопольским патриархом при содействии помощников, как из духовных, так и из мирских лиц. Одни из них за согрешения были отлучены от Церкви, другие наняты за плату, а иные обольщены обещаниями даров и почестей; все такие были приверженцами Максима и поддерживали его. Большинство же, притом почетнейшие граждане, воспламенились гневом и порицали Максима резкими укоризнами и упреками; они выражали неудовольствие и самому святому Григорий Богослову за то, что он принял такого человека в сожители себе и удостоил его своей дружбы.

Святой отвечал им:

— Не гневайтесь на меня, мужи, за то, что я благодетельствовал этому человеку, не предвидя его злобы. разве мы повинны в том, что не можем предвидеть чьей-либо злобы? Только одному Богу свойственно знать тайну внутренней жизни человека. Притом, не самым ли законом повелено нам — отечески и с любовью отверзать свое лоно всякому приходящему к нам: "приходящего ко Мне", — говорит Спаситель, "не изгоню вон" (Ин.6:37). Для меня было важно уже и то, что Максим от еллинского заблуждения пришел ко святому крещению и, вместо служения Геркулесу[33], стал служить Святой Троице. Притом, он казался добродетельным, хотя и лицемерно, — но лицемерие его и злоба только теперь явно обнаружились. Нам не дано исследовать такие дела; мы не проникаем в человеческие помышления, не знаем и будущего, разве только когда Бог откроет нам его. Мы смотрим только на лицо, а сердце видит Бог. Этими словами народ был успокоен и затем стал относиться еще с большею любовью к святому Григорий Богослову. Максим же отправился вместе с собором египетских епископов, поставлявших его в архиереи, к благочестивому царю Феодосию Великому[34], находившемуся тогда с войсками в Фессалонике[35] и просил об утверждении его прав на Царе градский престол. Он, отверженный человек, не мог получить утверждения на основании церковных уставов, а потому и хотел получить власть управления в церкви по царскому повелению, имея в виду скорее мучительствовать, чем святительствовать. Благочестивый царь сильно разгневался и с угрозами прогнал от себя Максима и прибывших с ним епископов. Тогда все они отправились в Александрию, и там Максим начал строить подобные же козни. Подкупив значительною суммою денег клириков александрийской церкви, Максим дерзко и бесстыдно обратился к патриарху Петру: "или цареградский престол мне исходатайствуй, или я от твоего не отступлю". Пользуясь коварными средствами, он копал ров для патриарха и непременно осуществил бы свое злобное намерение, если бы об этом не узнал скоро начальник города. Опасаясь, чтобы в народе не вспыхнуло волнение, он с позором изгнал Максима из Александрии.

Между тем, Святой Григорий Богослов настолько был удручен в Константинополе телесными болезнями, что вынужден был отказаться от забот по управлению константинопольскою церковью и хотел возвратиться на родину свою, в Назианз. Он решил сказать народу последнее слово, в котором убеждал ревностно хранить веру и творить добрые дела. Народ понял, что он хочет оставить Константинополь. Послышались в церкви восклицания и громкий плач.

Все единогласно начали говорить:

— Отец! уходя от нас, ты уводишь с собою и учение о Святой Троице. Без тебя не будет в этом городе и правого исповедания Святой Троицы. Вместе с тобою уйдет из города православие и благочестие.

Слыша эти восклицания и народный плач, Святой Григорий отложил свое намерение и обещал оставаться с ними, пока не будет созван ближайший собор. В это время ожидали, что скоро соберутся епископы и изберут на патриаршество достойного мужа. Этого же ожидал и Святой Григорий: только увидев на патриаршем престоле достойного пастыря, он намеревался возвратиться на родину. Между тем благочестивый царь Феодосий вел войну с варварами и, после победы над ними, возвратился в Константинополь с торжеством. Ариане по-прежнему владели соборною патриаршею церковью и имели своим патриархом арианина Демофила; у православных же оставался небольшой и ветхий храм святой Анастасии. Царь призвал Демофила и убеждал его — или принять православное исповедание, или же уступить свое место другому. Демофил, будучи ожесточен сердцем, предпочел лучше лишиться престола, чем оставить свои заблуждения. Тогда царь отдал святому Григорию Богослову и всему сонму православных соборную церковь, которою ариане владели сорок лет, а равно и все другие церкви. Когда же архиерей Божий Григорий с клиром и народом хотел войти в церковь, толпа ариан, вооружившись, как бы на войну, стала около церкви, заграждая для православных вход, а святому угрожали смертью. Ариане наняли одного юношу, отважного и дерзкого, чтобы он, незаметно подошедши к Григорию, вонзил ему меч в чрево; но Бог спас Своего верного служителя. Тогда поднялся крик, шум и говор среди ариан. Они непременно причинили бы насилие и зло православным, если бы не явился сам царь и не ввел святого архиерея в церковь. Православные же с великою радостью и весельем восклицали, прославляя Бога, проливая от восторга слезы и воздавая руки кверху. В самом деле, после стольких лет они снова получили свою святыню! При этом они единогласно взывали к царю, прося возвести на патриарший престол Григория Богослова. Святой Григорий, будучи слишком ослаблен своими постоянными телесными недугами, и не имея сил обратиться к народу с речью, в виду общего крика, объявил чрез одного из своих клириков:

— Дети! теперь время благодарения и прославления единого, в Троице, Бога, Который даровал нам опять принять его святую церковь. Поэтому прославим ныне его великие милости, а о патриаршем престоле подумаем после, в другое время.

Народ, выслушав этот ответ святителя, перестал кричать. Затем, по совершении литургии, все разошлись, прославляя Бога; ариане же замолкли посрамленные.

Благоверный царь Феодосий весьма уважал святого Григория Богослова, как отца своего, но он не часто приходил к царю, хорошо памятуя слова Соломона: "Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя" (Прит.25:17). Святой имел большое усердие всегда поучать народ, посещать больных и лечить их, помогать обиженным, защищать слабых и очищать свое стадо от еретических заблуждений. Он удалялся иногда и в деревни, любя безмолвие и стараясь уврачевать отдыхом свои частые болезни и, таким образом, сделать свое тело способным к дальнейшим трудам. Владея большим церковным имуществом, он не присвоил себе ни одной серебряной монеты, не допрашивал также он и церковных строителей, сколько ими собрано и сколько истрачено. Последнее он считал делом не епископа, а светского правителя. Он наставлял всех хранить чистую совесть. Изнемогши от непрестанных трудов и почтенного возраста, он однажды заболел и лежал в постели. Народ, узнав об этом, пришел посетить его. Он сел на постели и стал спрашивать:

— Чего вы хотите, дети? Зачем вы пришли ко мне?

Пришедшие кланялись ему и благодарили за все труды его, за то, что очистил город от ереси, — за то, что святые церкви, бывшие много лет в руках ариан, возвратил православным, — за то, что много благодетельствовал всем и своим учением и пастырским попечением.

— Ныне же, отче, — говорили они, — если ты отходишь к Богу, то помолись о своем стаде, о благоверном царе и обо всей Церкви.

Святой объявил, что болезнь его не к смерти, а затем, поучив их по обычаю, отпустил. Когда они начали расходиться, остался один юноша, который, ухватившись за ноги святого, со слезами и рыданиями умолял его — простить ему его грех. Святой спрашивал, в чем состоит его грех, но юноша ничего не отвечал, а только рыдал и просил прощения. Один, из находившихся тут, сказал святителю:

— Это — твой убийца, отче! По подстрекательству еретиков, он хотел вонзить меч тебе в чрево, но Христос защитил тебя. Вот он теперь кается, и просить прощения.

Святой сказал юноше:

— Господь наш Иисус Христос да будет милостив к тебе, возлюбленный сын, и да простит тебе твои грехи. Только ты будь с этого времени нашим; оставь ересь и обратись к Христу Богу и служи ему верно.

Так он отпустил юношу, простив его. Весь город, узнав об этом, подивился его незлобию и воспламенился к нему еще большею любовью. Скоро после этого начали собираться в Византии епископы, частью для поставления патриарха в царственном городе, а частью для того, чтобы предать анафеме ереси на втором вселенском соборе[36]. Когда собрались православные епископы в количестве ста пятидесяти, председателем собора был избран Святой Мелетий антиохийский[37]. Тогда же Святой Григорий Богослов, вопреки своей воле, и со скорбью, будучи больным, принял патриарший престол, согласившись на просьбы царя и всего народа. Спустя несколько дней, Святой Мелетий, патриарх антиохийский, разболелся и отошел к Господу. Вслед затем явились епископы из Египта и Македонии и стали выражать неудовольствие по поводу назначения Григория патриархом, тем более что он был избран в их отсутствие. Они утверждали, что это назначение было неправильное, так как Григорий поставлен не александрийским, а антиохийским патриархом; между тем, александрийский патриарший престол — первый после римского и от него должно исходить назначение патриарха константинопольского. Между епископами произошли большие несогласия, смуты и распри: одни говорили, что поставление Григория было правильным, а другие возражали; при этом епископы ссорились между собою. Святой Григорий Богослов, видя происшедшие из-за него между епископами распри и ссоры, обратился ко всем им в соборе со словом:

— Я, священные и уважаемые пастыри, — говорил он, — не стремился получить власть над Константинопольскою церковью, а если она возросла и прочно утвердилась моим потом и трудами, то для меня достаточно — угодить этим Богу и от Него ожидать себе воздаяния. Только любовь моего словесного стада и общий суд святителей принудили меня принять престол; ныне же я вижу неприязнь многих ко мне. Знайте же, что я не ищу ни богатства, ни высокого положения и почестей; я не желаю носить звание константинопольского патриарха и без огорчения оставляю епископство; вы же совещайтесь между собою и делайте, что вам угодно. Мне издавна приятна пустыня, и лишающие нас престола не могут лишить нас Бога.

Сказав это, он вышел и оставил патриарший дом. Он поселился в небольшом, отстоявшем далеко от церкви, домике, избегая разговоров и споров приходивших к нему людей. Однако, многие из народа, приходя к нему, просили его, чтобы он оказал милость своей пастве и не оставлял ее, после того как воспитал и увеличил ее столькими трудами и потом.

— Покажи, отец, — говорили они, — свое расположение к твоим детям, ради которых ты так много потрудился; посвяти им и остаток дней своих, чтобы мы, просвещенные твоим учительством, имели, после твоей кончины, твое тело.

Святой Григорий, как чадолюбивый отец, смягчился сердцем и недоумевая, что ему делать, просил Бога указать ему путь жизни.

Когда увеличилось число собравшихся епископов, а раздоры и несогласия между ними все еще продолжались, блаженный Григорий, став посреди собора, обратился к ним с речью:

— Мужи и сопастыри мои по управлению святым Христовым стадом! Стыдно вам, поучающим других хранить мир, входить в раздоры между собою! Как вы можете других убедить к согласию и единомыслию, если не можете согласиться сами с собою? Но я умоляю вас пред единосущною и Пресвятою Троицею установить мир и показать взаимную любовь друг к другу, чтобы вы в полном согласии могли устроить церковные дела. Если же я — виновник разногласия и разъединения между вами, то я нисколько не достойнее пророка Ионы. Выбросьте меня за борт корабля, — и тогда прекратится для вас волнение. Хотя я и неповинен в этой буре, но я предпочитаю пострадать, если вы этого хотите. Только примиритесь между собою и будьте единомысленны; свергните меня с престола, изгоните из города, только истину и мир, говорю с пророком Захарием (Зах.8:19), возлюбите. Желаю вам здравствовать, священные пастыри! Не забывайте и моих трудов!

Когда он произнес эту речь, все противники его устыдились и умилились его словами. Святой же, оставив собор, задумал возвратиться на родину и пошел просить царя — отпустить его на родину.

Он говорил царю:

— Царь! да воздаст тебе Христос в день суда за все твои благодеяния, оказанные Церкви. Но не откажи мне, державный владыка, в той милости, о которой я ныне попрошу тебя: я не прошу тебя ни о имениях, ни о сродниках; я не ищу многоценных покрывал для жертвенников, а хочу только облегчения трудов своих. Пусть этим прекратится зависть многих; пусть твоим старанием достигнуть согласия епископы! Ты, устранивший дерзость варваров, устрани и раздоры святителей. Укрась твою победоносную державу тем одним, чтобы епископы достигли мира и согласия между собою. Это будет достигнуто, если ты отпустишь меня на родину. Об этой милости я прошу тебя; окажи мне, это последнее благодеяние.

Царь был поражен словами святого и прослезился. Прослезились и бывшие тут сановники. Все чувствовали сильную любовь к святому и не хотели отпускать его. Он же, то ссылаясь на свою старость и постоянные болезни, то указывая на происходящие из-за него раздоры между епископами, продолжал просить царя и, наконец, убедил его — не удерживать его, а отпустить, куда он хочет, дабы остаток дней своих провести в мире и отдохнуть от многих трудов своих. Отпущенный царем, он простился со всеми и дал благо желания мира своим словесным овцам. Когда он удалялся из города, весь народ провожал его и плакал горькими слезами. Тотчас же и некоторые епископы, влюбившие святого Григория и оплакивавшие его, ушли из города и, оставив собор, возвратились каждый к месту своего служения. Таковы были: Григорий Нисский, брат Василия Великого, — Амфилохий Иконийский, Евлогий Эдесский, Елладий Кесарийский, Отрий Мелитинский и многие другие. Оставшиеся же на соборе епископы избрали патриархом сенатора Нектария[38].

Святой Григорий Богослов удалился в Каппадокийскую область и поселился на родине, в деревне Арианз. Там он отдыхал, будучи очень слаб. Однако, он не оставлял трудов во славу Божью: он нашел свой отечественный город Назианз зараженным аполлинариевою ересью и старался очистить его и личными увещаниями, и посланиями своими. Когда граждане просили его принять отцовский престол, он отказался, а поставил им епископом одного пресвитера, по имени Евлалия, мужа ревностного в вере и благочестивого. Сам он оставался в полном уединении в селении Арианзе. Там, прожив некоторое время и оставив после себя много назидательных сочинений[39], он, в глубокой старости, отошел к нестареющей жизни 25 января[40]. Он был с почетом погребен в городе Назианзе. Спустя много лет, благочестивый царь Константин Багрянородный перенес его честные мощи из Назианза в Константинополь и положил в церкви Святых Апостолов — в помощь и защищение городу и во славу Христа Бога, с Отцом и Святым Духом славимого во веки. Аминь.

Примечания

[1] Вторая или Великая Каппадокия — весьма обширная область в средине восточной части Малой Азии, к западу от верховьев реки Евфрата; некогда Каппадокия была одним из значительных государств Азии, но затем потеряла свою самостоятельность и вошла в состав Римской империи, как ее провинция (в 17 или 18 году по Р. X). — Назианз — маленький городок в юго-западной части Каппадокий; ныне на месте Назианза — лишь развалины в бесплодной местности, наполненной каменоломнями.

[2] Ипсистариане получили свое наименование от того, что они покланялись Богу, как (существу) "высочайшему" (от греч. слова — высший, высочайший). Они считали себя озаренными свыше, к христианским воззрениям они примешивали языческие (персидские) и иудейские лжеучения. Отвергая идолов и жертвы, Ипсистариане покланялись Богу под символами света и огня Они посвящали и соблюдали седьмой День вместо первого и приняли иудейские правила касательно чистой и нечистой пищи. Вообще же об этой секте сохранилось весьма мало известий.

[3] В 325 году.

[4] 1Цар.1

[5] Святой Григорий Богослов родился около 329 года, в Арианзе, имении его родителей, лежавшем недалеко от Назианза к югу.

[6] В IV столетии был вообще обычай откладывать крещение до зрелого возраста, иногда даже, как это было с Константином Великим, до смертного одра, так как опасение умереть некрещенным казался меньшим, чем страх впасть в смертный грех после крещения.

[7] Григорий — от греческого бодрствую — значит: бодрствующий, бодрый.

[8] Кесарий, брать святого Григория Богослова, за свою святую жизнь причислен к лику святых; память его — 9-го марта.

[9] Кесария (на восточном берегу Средиземного моря) была тогда одним из значительнейших городов Палестины и местопребыванием епископа. Там находилась знаменитая христианская школа, основанная известным церковным писателем и ученым III в. Оригеном и после него находившаяся под руководством таких выдающихся христианских богословов, как известный церковный историк Евсевий, епископ Кесарийский, и прославившийся своею ученостью и святою жизнью пресвитер Памфил, окончивший жизнь мученически (память его 16-го февраля); кроме школы, трудами последнего была составлена обширная библиотека из тридцати тысяч томов, благодаря которой приобрели ученость многие отцы и учители Церкви. — Но прежде образования в Кесарии Палестинской, Святой Григорий Назианзин изучал науки в Кесарии Каппадокийской.

[10] В Александрии, центре языческой образованности, издавна был знаменитый музей наук словесных, математических и философских. Но в то же время, в противовес язычеству, еще со времен апостольских, возникло и христианское, так называемое "Огласительное" или "Катехизическое" училище, влияние которого на будущность христианства было многосторонне и неизмеримо. Предание с благоговением приписывало основание этого училища самому апостолу и евангелисту Марку. В первое время в нем преподавались только первоначальные наставления для желавших получить крещение, на что указывает уже самое наименование Александрийского училища "Огласительным", а вместе с тем приготовлялись и самые огласители. Но потом Огласительное Александрийское училище, по своему положению в центре всемирной образованности и учености, приняло характер богословско-ученого образовательного заведения, достигшего блестящего состояния, главным образом, благодаря трудам знаменитого Пантена, не менее замечательного ученика и преемника его Климента Александрийского и еще более — Оригена.

[11] Хотя Афины — древняя знаменитая столица Греции — в то время были лишь тенью прежнего своего величия, однако там еще процветали школы языческих софистов и риторов, придававшие городу некоторое подобие его прежней славы.

[12] Эгина — остров в Сароническом заливе, на восток от Греции между средней и южной Грецией.

[13] Самос — один из главных островов Эгейского моря (Архипелага), вблизи западного берега Малой Азии, против мыса Микале, от которого отделен нешироким проливом.

[14] Св. Василий Великий — архиепископ Кесарии Каппадокийской; память его 1-го января.

[15] Они изучали грамматику, историю, геометрию, астрономию, арифметику и математику, начатки медицины, философию и логику. Много времени занимало изучение классической (римской и греческой) литературы. Многие христиане пренебрежительно относились к чтению великих языческих писателей, но св. Григорий Назианзин и Василий Великий стояли выше столь узкого предрассудка.

[16] Это было в 361 году.

[17] В 363 году.

[18] Царствовал с 363-364 г.

[19] Валент царствовал с 364-378 г.

[20] Евсевий Памфил, епископ Кесарийский, славился своей ученостью, написал церковную историю, книгу о палестинских мучениках, описал жизнь Константина Великого; но, при своей учености, уклонился, к сожалению, от православия и был привержен к арианству, хотя прямо и не отступил от православной Церкви.

[21] Тианы — древний город Каппадокий, у подножья Тавра, близ киликийских ущелий.

[22] Сасима находилась на границах двух новообразовавшихся, вследствие разделения областей, епархий, верстах в пятидесяти от Тиан и тридцати шести от Назианза.

[23] Это было в 368 году.

[24] Григорий, епископ Назианзский, отец св. Григория Богослова, скончался в 374 году. Почтив память его надгробным словом, Григорий Богослов, по олову, данному отцу, в продолжение некоторого времени управлял назианскою паствою.

[25] Праведная мать Григория Богослова скончалась, как и ее муж, в том же 374 году. Она причислена к лику святых; память ее — празднуется 9 августа.

[26] Селевкия — название многих городов, по большей части основанных Селевком I. Здесь нужно разуметь Селевкию Исаврийскую, в горной стране, на юго-востоке Малой Азии.

[27] Гидра, по мифологии древних греков, — похожее на змею чудовище о 9 головах, которые вновь вырастали, когда их отсекали.

[28] Св. Василий скончался в 379 году.

[29] Петр II, патриарх александрийский, управлял церковью с 373-380 г.

[30] Этот неизвестный в Александрии человек принадлежал собственно к худшему разряду искателей приключений из духовенства. Он представлял собою худую смесь суетного мирянина, лицемерного христианина и показного философа. По наружности он выставлял себя аскетом и носил плащ циников (философы, которые выказывали полное презрение к земным благам и поставили целью возможное уменьшение телесных потребностей, почему, впадая в крайность, носили ветхую одежду и отказывались от всех житейских удобств, хотя часто лицемерно).

[31] Фазос, ныне Тасо, — остров Эгейского моря (Архипелага), недалеко от фракийского берега.

[32] Проконнис — немаловажный остров на Пропонтиде (Мраморном море); известен своими мраморными ломками.

[33] Геркулес — герой древне греческих преданий, обладавшей, по верованиям древних греков, сверхъестественною силою, олицетворявшей собою физическую силу человека и впоследствии почитаемый ими, как один из наиболее излюбленных богов.

[34] Царствовал с 379-395 год.

[35] Фессалоника, иначе Солунь, — весьма значительный древний город Македонии, лежал в глубине большого Солунского или Фракийского залива при Эгейском море (Архипелаге).

[36] Второй Вселенский собор начался в 381 году и продолжался три года.

[37] Мелетий патриаршествовал с 358-381 г.

[38] Св. Нектарий патриаршествовал с 381-397 год.

[39] Сочинения святого Григория Богослова пользовались самым высоким уважением в Церкви Христовой. Они были предметом самого внимательного изучения и весьма многих толкований. Сочинения святого Григория состоят из слов, писем и стихов. Пять слов о Богословии всего лучше показывают, какой Богослов был Григорий. В слове на Пятидесятницу Святой Григорий изображает действия Духа святого и по действиям в Нем дает видеть истинного Бога. В других сочинениях Григорий объясняет догмат о Святой Троице, частью же говорит о других предметах веры. Вообще слова Григория беспримерны по многим отношениям. И по форме, и по тону слова Григория — не беседы, они — в полном смысле ораторские слова. Из 45 его слов — 5 похвальных, 9 — на праздники, иные — защитительные и обличительные. Между праздничными словами святого Григория ныне известны слова: на Рождество Христово, на Крещение или День светов, на Пасху, на Пятидесятницу, на Антипасху, на св. Маманта, о Маккавеях, о св. мучениках в неделю Всех Святых. Некоторые слова из его проповедей вошли в состав пасхального канона св. Иоанна Дамаскина и из них составились одна из стихир, пасхальных, оглашающих ныне Церковь, и несколько тропарей канона; Некоторые слова из его проповедей вошли также в состав церковных служб на Рождество Христово, Пятидесятницу и Антипасху. Из защитительных и обличительных слов святого Григория Богослова известен его т. н. "Памятник" Юлиану — два слова, в которых неизгладимо изображено для потомства нечестие Юлиана. Письма Григория относятся к лучшим произведениям словесности. Они большей частью кратки, но в этом полагал достоинства письма Григорий. Песнопения святого Григория разделяются на три разряда: на догматические, нравственные и исторические; в числе последних в большей части он поет о самом себе, о своих немощах и скорбях. Замечательны также его молитвенные песнопения, напр. утренние и вечерние, стихи о жизни, добродетели, суете жизни; все они должны занять первое место между лучшими произведениями творчества. — Церковь почтила святого Григория тем именем, которым она почтила одного высокого между апостолами и евангелистами Иоанна. Это наименование усвоено ему потому, что после первого Богослова Святой Григорий постигал столь высокими и вместе точными помыслами глубины Божества, сколько постигать их можно человеку, при свете Откровения; особенно же вся мысль его, как и первого Богослова, обращена была к Предвечному Слову. Возвышенность помыслов, восходящих во внутреннее (насколько оно доступно) святилище Божье естества, — такая особенность святого Григория, которою в одинаковой с ним мере никто не обладал.

[40] Святой Григорий Богослов скончался в 389 году. В Константинополе ему построен был храм неким Патрикием при Феодосии Младшем в первой половине V века. Мощи святого Григория, перенесенные в Константинополь в 960 году при императоре Константине VI Порфиродном, были разделены: одна часть их положена была в храме Апостолов, другая — в храме св. Анастасии. Есть мощи его ныне и в Риме в соборе св. ап. Петра.