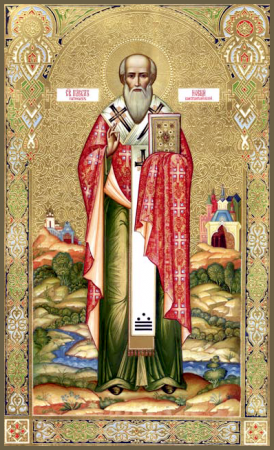

Святители Александр, Иоанн и Павел, Патриархи Константинопольские

Краткие жития святителей Александра, Иоанна и Павла, патриархов Константинопольских

Святители Александр, Иоанн и Павел, Патриархи Константинопольские, жили в разное время, но всем им пришлось столкнуться с действиями еретиков, искажавших учение Церкви. Святой Александр (325–340) был хорепископом (викарием) при первом Патриархе Константинопольском, святителе Митрофане (315–325), и ввиду старости замещал его на Первом Вселенском Соборе в Никее против ариан (325). Перед смертью святитель Митрофан завещал избрать на Константинопольский престол своего викария. В то время Святейшему Патриарху Александру приходилось бороться с арианами и с язычниками. Однажды в споре с языческим философом святитель сказал ему: "Именем Господа нашего Иисуса Христа повелеваю тебе замолчать!", и язычник внезапно сделался немым. Когда же он выразил знаками признание в заблуждении и убеждение в правоте христианского учения, то речь вернулась к нему и он уверовал во Христа со многими другими философами-язычниками. По молитве святителя Александра был наказан еретик Арий. Он притворно согласился вступить в общение с православными и император, святой Константин Великий, назначил день принятия Ария. Всю ночь молился святитель Алекандр, прося Господа не допустить, чтобы еретик вступил в общение с Церковью. Утром, когда Арий торжественно шел в церковь, окруженный царскими советниками и оруженосцами, на Константиновой площади он был поражен болезнью – чрево его разорвалось и внутренности выпали.

Святейший Патриарх Александр, много потрудившись, скончался 98 лет в 340 году. О нем впоследствии упоминал в похвальном слове к жителям Константинополя святитель Григорий Богослов (Назианзин) (память 25 января).

Святитель Иоанн Постник (582–595) особо вспоминается Церковью 2 сентября (сведения о нем помещены под этим числом).

Полные жития святителей Александра, Иоанна и Павла, патриархов Константинопольских

Святой Александр был архиереем (хорепископом[1]) при святейшем Митрофане, первом Патриархе Константинопольском[2]; сей Александр был преукрашен всякими добродетелями. Когда был созван Первый Вселенский Собор в Никее, то на Собор послан был как ревностный поборник благочестия Александр, ибо Патриарх Митрофан не мог быть на соборе по причине своей старости, а также и по причине недугов телесных. Занимая место Патриарха на сем соборе (т.е. будучи его представителем и заместителем), Александр ревностно защищал веру православную против злочестивого Ария. Когда заседания собора окончились и Александр уже возвращался в Константинополь, блаженному Митрофану явился Ангел Господень: сей Ангел возвестил Митрофану о близости его кончины и повелел назначить после себя Патриархом Александра. Ангел сказал Митрофану:

– Через десять дней ты примешь венец от Бога; престол же патриаршеский пусть примет после тебя твой сослужитель Александр.

Благочестивый царь Константин[3] вместе со многими отцами пришел к святейшему Патриарху Митрофану, лежавшему уже на одре смерти. Когда Константин спросил его, кому бы он благословил передать престол патриаршеский после его смерти, то святой Митрофан ответил на это:

– Господь открыл мне, что после меня престол примет сослужитель мой Александр, поистине достойный избрания и дара Духа Святого.

Так и совершилось.

После того, как святейший Патриарх Митрофан отошел ко Господу, Патриархом Константинопольским был поставлен Александр, который с усердием пас словесное стадо Христово[4], отгоняя волков, – еретиков и еллинов, ибо не только с арианами, но и с философами еллинскими (Александру) пришлось вести великую борьбу.

Так, однажды некоторые из числа еллинских философов осмелились, подойдя к царю, обличить его в том, что он, отвергнув древнюю веру отцов, а также и законы римские и греческие, принял некую новую веру и новые законы, что вело, как говорили сии философы, не к укреплению, а к разрушению царства. Философы просили царя разрешить им вступить в прение о вере с епископом Александром. Царь разрешил это прение. Святитель Божий Александр, хотя и не был обучен еллинской философии, однако, преисполненный Духа Святого, не отказался от прения.

Когда философы собрались в большом числе и изъявили желание все одновременно вступить в прение с христианским епископом, то святитель предложил им избрать из своей среды одного, более мудрого и красноречивого философа, и поручить ему вести прение; остальные же философы могли слушать прение.

– Невозможно, – рассуждал святой Александр, – одному человеку переговорить вас всех, кричащих и возглашающих.

Философы выбрали из своей среды одного, коего считали более мудрым, и представили его святителю, а сами приготовились слушать со вниманием. Начиная прение, святейший Патриарх Александр сказал тому философу:

– Именем Господа моего Иисуса Христа повелеваю тебе умолкнуть!

И тотчас у философа отнялся язык и он стал немым, так что не мог сказать ни одного слова.

Тогда всё собрание философов пришло в страх и стыд, так что одни из них бежали с позором, а другие уверовали во Христа. Философ же, лишившийся дара слова, дал знаками понять, что он признает как свое заблуждение, так и правоту веры христианской; потом он припал к ногам святителя, и тотчас освободился язык его от немоты: он начал во всеуслышание прославлять Господа нашего Иисуса Христа, после чего был крещен вместе с прочими друзьями своими.

По сему случаю царь и все верующие возрадовались, и прославляли все Бога, даровавшего столь чудесную силу угоднику Своему.

Сей святой Александр потом умертвил своею молитвою и злочестивого Ария.

Еретик Арий спустя несколько лет после Первого Вселенского Собора был призван в Константинополь; здесь он обольстил, по своему лукавству, благочестивого царя Константина так. Константин спросил его: так ли он верует, как заповедали веровать святые отцы на соборе Никейском? Арий же, держа на груди у себя хартию с написанием своего зловерия, ударил себя рукою в грудь и сказал:

– Я так верую!

Таким образом сей еретик по-видимому выражал согласие с верованием, утвержденным в Никее, но в уме своем говорил, что веровал так, как написал своею рукою, каковая запись и находилась у него на груди. И клялся нечестивый пред царем, говоря, что "веровал так".

Не подозревая о таком лукавстве, царь поверил словам Ария и послал его к святейшему Патриарху Александру, повелев ему принять в общение церковное Ария как православного; при этом назначен был и воскресный день, в который Ария должно было ввести в храм для общения с верными.

Однако святой Александр отказывался принять в общение Ария, как основателя ереси.

Между тем суббота проходила и наступало воскресенье. В ночь на воскресенье архиерей Божий повергся на молитву в алтаре пред престолом. Со слезами молил он Бога взять душу его из тела, лишь бы не видеть ему того дня, в который Арий приступит к общению церковному и к причащению Святых Таин; или же, по милосердию к Церкви Своей, истребит Ария из среды живых.

Святой Александр молился так всю ночь; наступило утро и приближалось время литургии. Из палат царских Арий вышел с великою гордостию, направившись к храму; он был окружен царскими сановниками, сочувствовавшими его ереси, и множеством оруженосцев.

Когда Арий подошел к тому месту, которое называлось "Торжищем Константиновым" (здесь стоял мраморный столп, имевший на себе изваяние царя), то его охватил великий страх от угрызавшей его совести; по причине страха Арий почувствовал необходимость в удовлетворении потребности телесной и начал искать некоего скрытого места. Неподалеку оттуда находилось общее народное место; войдя туда, Арий был неожиданно поражен лютою болезнью внутренностей, и разверзлась утроба у нечестивого, как у Иуды (Мф.27:1), так что все внутренности вышли из него.

Так ужасно погиб еретик.

Стоявшие поблизости и ожидавшие выхода Ария, видя, что он долго не выходит, сами вошли к нему и нашли его мертвым, лежавшим в гное и в крови. И тотчас по городу прошло известие о страшной неожиданной смерти еретика Ария; еретики были посрамлены, православные же весьма радовались, что Христос, Бог истинный, явил мщение Своему врагу и хулителю; наипаче же воздавал благодарение Христу Богу святейший Патриарх Александр, благодаря Бога за то, что Он явил милосердие Церкви Своей и спас ее от того лютого волка.

Благочестивый царь Константин Великий, узнав о такой смерти Ариевой, еще более укрепился в благочестивой вере и уже до самой кончины своей защищал догматы собора Никейского.

Такую силу пред Богом имела праведная молитва великого архиерея Божия Александра. Подобно острому оружию, она умертвила врага Божия и доставила торжество Церкви православной; о сем впоследствии упоминал святой Григорий Богослов[5] в своем слове к цареградцам, отзываясь с одобрением и похвалою об Александре, говоря так:

– Поистине скажу вам: вы – ученики славного Александра, ревностного поборника и проповедника Святой Троицы, который и словом и делом вооружился против еретического заблуждения. Вы помните о его равноапостольной молитве, которою он уничтожил начальника и руководителя еретиков на месте, которого был достоин нечестивейший язык, дабы позором воздать за позор и дабы бесчестною смертью, посланною по заслугам, было бы обличено навеки смертоносное зло еретичества, погубившего много душ.

Это слово говорил святой Григорий на похвалу святого Александра и на посрамление нечестивого Ария, почему и упомянул о смерти Ариевой, случившейся в бесчестном месте, по молитвам Александра; ибо подобно тому как Арий оскорблял Сына Божия, хуля Его Божество, равносильное и соприсносущное Богу Отцу, так и сам принял смерть бесчестную; таким образом за оскорбление было отомщено оскорблением.

Святой Александр пас Церковь Христову достаточное число лет, пока не достиг глубокой старости. Когда он уже был при смерти, его словесные овцы обступили одр пастыря своего и спросили его:

– На кого оставляешь ты нас, своих детей, отче? Кого ты поставишь вместо себя нашим пастырем; кто бы мог, идя по стопам твоим, твердо управлять Церковью?

Александр, указав на двух честных мужей, – именно на Павла пресвитера и на Македония диакона, сказал в ответ:

– Если вы желаете иметь пастыря разумного и украшенного добродетелями, то выберите себе Павла; если же хотите иметь пастыря только благовидного, сияющего внешнею красотою, то изберите Македония.

Сказав сие, святейший патриарх Александр преставился ко Господу, имея от рождения своего девяносто восемь лет. После него престол восприял святой Павел, первый Патриарх Константинопольский с сим именем[6] (память его 6 ноября).

Святой Иоанн, прозванный Каппадоксом, ибо он был родом из Каппадокии, воспринял престол Константинопольского патриаршества после неправоверного Тимофея[7], в конец царствования еретика Анастасия[8]. Избран он был против своего желания (ибо не хотел принимать сей высокий сан), и был возведен на престол патриаршеский скорее народом правоверным, нежели властью царскою. Иоанн не имел покоя от нечестивого царя (Анастасия) до дня смерти его, будучи ненавидим им и преследуем; ибо сей царь защищал ересь Севера, псевдопатриарха антиохийского[9], противника собора святых отцов, бывшего в Халкидоне (IV Вселенского)[10]. Сей еретик Север, следуя учению Диоскора и Евтихия, отлученных на том соборе и преданных анафеме, признавал лишь одно естество в Лице господа нашего Иисуса Христа: он утверждал, что Слово и плоть в воплощении слились в одно естество, и не признавал в едином Лице Христовом двух естеств, как научили веровать святые отцы и как и ныне, богословствуя, Церковь воспевает: "естеством Бог сый, и естеством быв человек нас ради: не во двою лицу разделяемый, но во двою естеству неслитно познаваемый"[11]. Упомянутый суемудренный противник православия ошибочно утверждал, что Божество Святой Троицы страдало на кресте вместе с человечеством Христовым; по сей причине он прибавлял к пению Трисвятого такие слова: "распныйся за ны, помилуй нас".

От сего окаянного Севера возникла ересь акефалов, то есть безглавых, названных так потому, что они не признавали власти епископов православных над подчиненными им церквами, подобно тому как глава начальствует над прочими членами; но каждый из них считал себя начальником и учителем, согласно собственному умствованию. После того, как неправоверные епископы и пресвитеры, защищавшие сие лжеучение, умерли, среди тех еретиков не совершалось по обычному церковному чину ни Крещения, ни Божественной литургии; причащались же они приготовленным заранее и долго сохраняемым агнцем, собираясь во дни святой Пасхи и раздробляя агнец на маленькие частицы. Тогда каждый из сих еретиков избирал для себя веру, какую хотел; самовольно приняв власть учительства, они учили и других, проповедуя им свое лжеучение. Посему от сих еретиков расплодилось весьма много ересей, противоречивших одна другой; об этих еретиках упоминает греческий церковный историк Никифор Каллист в восемнадцатой книге, в главе сорок пятой, замечая так:

– К числу таковых еретиков принадлежал злочестивый царь Анастасий, который много повредил Церкви Божией, изгоняя православных архиереев с их престолов; сей царь пожелал изгнать и святого Иоанна, Патриарха Константинопольского, но суд Божий постиг еретика, и жизнь его была пресечена смертью.

Не излишне было бы упомянуть здесь и о смерти сего нечестивого царя, случившейся при таких обстоятельствах. За несколько дней до своей кончины сей царь видел во сне некоего страшного мужа, подобно Судии восседавшего со славою на высоком престоле, причем ему предстояли многие. Сей Судия держал в руке Своей книгу; раскрыв эту книгу, он нашел в ней имя Анастасия и, показав сие Анастасию царю, сказал:

– Я хотел дозволить тебе пожить большее время, но по причине твоего нечестия Я изглажу из жизни твоей четырнадцать лет.

Сказав так, Судия изгладил написанное в книге; царь же, будучи объят страхом и трепетом, встал с тревогою от сна, позвал одного из ближайших советников своих, по имени Аманта, во всём согласного с ним (а также согласного и сего еретическим мудрствованием), и пересказал ему с печалью о том сонном видении. Амант, выслушав царя и придя в ужас от его рассказа, сказал:

– В эту ночь и я имел страшное видение: мне представилось, что я стоял близ твоего лица царского, как бы слуга, но подошла большая свинья, схватила меня за верхнюю одежду и, бросив меня на землю, съела.

Пересказывая друг другу о таких страшных снах и приходя от сего в ужас, они позвали некоего волхва, по имени Прокла, и рассказали ему сны свои, дабы он истолковал их. Он сказал им, что они оба скоро умрут.

И действительно в скором времени во дворец царский ударила молния и убила царя. Так погиб нечестивый злою смертью. По кончине царя Анастасия на престол царский был избран Иустин[12], муж благочестивый и праведный. Амант же и прочие нечестивцы, споспешествовавшие злым делам Анастасия и притеснявшие верных, были преданы, по суду праведному, смерти. Таким образом сбылись на Анастасии и на Аманте их сонные видения.

После погибели сих врагов наступили мир и спокойствие в Церкви Христовой и среди ее пастырей. Святейший Патриарх Иоанн вместе с новоизбранным благочестивым царем Иустином и со всем правоверным народом возрадовались освобождению Церкви святой от ига мучителей и воспели в храме благодарственные пения. В скором же времени после сего они (царь и Патриарх) созвали ближайших епископов (числом сорок) на Поместный собор и предали анафеме Севера, лжепатриарха антиохийского и всех единомышленников его, а вместе с тем утвердили и восхвалили Четвертый Вселенский Собор, бывший в Халкидоне.

Остальные дни жизни своей святой Иоанн прожил в мире церковном, со усердием пася вверенное ему стадо и угождая Богу; пробыв на престоле три года, Иоанн с миром отошел ко Господу[13].

Святой Павел, почитаемый ныне, – четвертый Константинопольский Патриарх того же имени, был родом из Кипра; престол патриаршеский он воспринял после Никиты[14], еретика иконоборца[15], в царствование Льва[16], сына Копронимова. О сем святом Павле упоминается в жизнеописании святого Тарасия[17].

Павел был муж добродетельный и благочестивый, но слишком слабовольный и боязливый, ибо, видя великие мучения за святые иконы, которые принимали многие правоверные от нечестивого царя, он утаивал благочестие свое и вступал в общение с еретиками, хотя и не хотел того. По смерти того нечестивого царя он хотел восстановить благочестивый обычай поклонения святым иконам, но не мог сего сделать, ибо не имел себе помощника; между тем иконоборчество сильно укрепилось во всем городе, а также и в окрестных странах. По сей причине Павел был весьма опечален; видя, что на успех надеяться трудно, он решил оставить престол патриаршества своего, на коем он пробыл не более четырех лет; заболев, он тайно ушел из дома патриаршеского в монастырь святого Флора, где принял на себя святую схиму. Скоро всюду знали о сем, и все были в великом удивлении.

Царица Ирина[18] весьма опечалилась по сему случаю, узнав, что Патриарх поступил так, никому ничего не сказав. Ирина пришла к нему с сыном, царем Константином, и спросила его:

– Отче! Что ты сделал и по какой причине ты поступил так?

Павел же отвечал на это:

– Сей святой образ схимнический побудила принять меня болезнь и ожидание близкой смерти, но более всего побудили меня оставить престол патриаршеский церковные смуты и раздоры; ибо Церковь страдает, будучи возмущаема ересью иконоборческою; по причине долгого нечестивого мудрствования еретиков Церковь получила сильную рану, и я, окаянный, трижды уже одобрял ту ересь рукою моею и моею подписью; я не только не избежал сетей зловерия, но я погряз в них и языком и рукою моею, о чем ныне весьма скорблю; но всего более уязвляет и отягощает мою душу то, что я вижу, как все страны, подчиненные вашей власти, храня твердо православное исповедание веры, пребывая в православном учении и веселясь, чуждаются церкви нашей и гонят нас, как чуждых овец, от себя, как стада Христова. По сей причине я не желаю быть пастырем еретическому собранию и предпочитаю лучше быть во гробе, нежели подлежать анафеме от святой четверицы престолов апостольских[19]. Но так как Бог дал в руки ваши власть скипетра, дабы вы имели царское попечение о христианском стаде, рассеянном по поднебесной, то обратите свое внимание на скорбь Матери вашей, – Церкви, и не допустите ей пребывать более в неутешной печали, но всячески позаботьтесь о том, чтобы она опять приняла прежнее свое благолепие. Не дозволяйте более мерзкой ереси, подобно некоей свинье, вышедшей с поля, опустошать и разорять виноград Христов в ваше благоверное царствование; не дозволяйте ереси осквернять виноград Христов нечестивым мудрствованием. Вы имеете искусного делателя, который может возделать грозд истинного исповедания, выработав его в божественном точиле единой Церкви. Сей делатель наполнит чашу премудрости и приготовит для народа благочестивого питие православного мудрования.

Спросили его:

– Отче! О ком ты говоришь это?

Он отвечал:

– Я говорю о Тарасии[20], первом советнике вашем царском; я знаю, что он достоин быть управителем Церкви, так как он может жезлом разума своего отогнать еретическое суесловие и упасти разумно словесное стадо Христово, собрав его за единой оградой правоверия.

Услыхав такие слова от Патриарха Павла, благочестивая царица Ирина и сын ее, царь Константин, отошли со скорбью. Павел же, обратившись к некоторым вельможам, оставшимся у него, сказал им:

– О, как бы хотел я не быть на том престоле в то время, когда Церковь была в смятении от еретиков, осужденных вселенскими престолами. Если не будет созван Седьмой Вселенский Собор и если не будет осуждена ересь иконоборческая, вы не будете спасены.

Вельможи сказали ему:

– Для чего же ты при поставлении в Патриархи дал письменное одобрение иконоборчеству?

Отвечал Павел:

– Так как я дал тогда подпись, то теперь я каюсь в сем и боюсь наказания от Бога за то, что молчал тогда страха ради и не говорил вам истины. Ныне же я каюсь и говорю, что вы не можете надеяться на спасение, если пребудете в том еретическом мудрствовании.

Спустя несколько дней после сего Патриарх почил с миром[21]. С того времени граждане в Константинополе начали свободно и безбоязненно беседовать и препираться с еретиками о святых иконах, в защиту которых никто не дерзал со времени Льва Исавра[22] открыть уст своих.

Уведав всё сие о воспоминаемых ныне трех святителях: Александре, Иоанне и Павле, прославим Единого в Троице Бога, Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Примечания

[1] Хорепископ – сельский епископ, – епископ селений, прилежащих городу.

[2] Митрофан патриаршествовал с 315 г. по 325 г.

[3] Правил Востоком с 324 г. по 337 г., Западом – с 306 г. по 337 г.

[4] Александр патриаршествовал с 325 г. по 340 г.

[5] Святой Григорий Богослов (Назианзин) был недолго (менее года) Патриархом Константинопольским; он известен своими возвышенными творениями, за которые и получил название "Богослова". Память его 25 января.

[6] Павел (I-й) патриаршествовал с 340 г.; в скором времени был изгнан и снова возвращен в 347 г.; управлял патриаршим престолом до 350 г.

[7] Тимофей (I-й) патриаршествовал с 511 г. по 518 г.

[8] Император Анастасий (Дикор) царствовал с 491 г. по 518 г.

[9] Север патриаршествовал с 512 г. по 519 г.

[10] В 451 г.

[11] Догматик 6-го гласа.

[12] Иустин I-й царствовал с 518 г. по 527 г.

[13] Иоанн патриаршествовал с 518 г. по 520 г.

[14] Никита I-й патриаршествовал с 766 г. по 780 г.

[15] Иконоборческая ересь появилась в VIII в. Иконоборцы неразумно смешивали иконопочитание с идолопоклонством. Самыми рьяными поборниками иконоборчества были императоры: Лев III Исаврянин (717–741 гг.) и Константин V Копроним (741–775 гг.). Эта ересь была осуждена на VII Вселенском Соборе, происходившем в 787 г. в городе Никее.

[16] Лев IV (Хазар) царствовал с 775 г. по 780 г.

[17] Память святого Тарасия празднуется Св. Церковью 25 февраля.

[18] Императрица Ирина царствовала с 797 г. по 802 г.

[19] Разумеются патриаршеские престолы: Константинопольский, Римский, Антиохийский и Александрийский.

[20] Тарасий был Патриархом Константинопольским (после Павла IV) с 784 г. по 806 г.

[21] Павел IV патриаршествовал с 780 г. по 784 г.

[22] Лев III (Исавр), царствовавший с 717 г. по 741 г., был яростным иконоборцем.