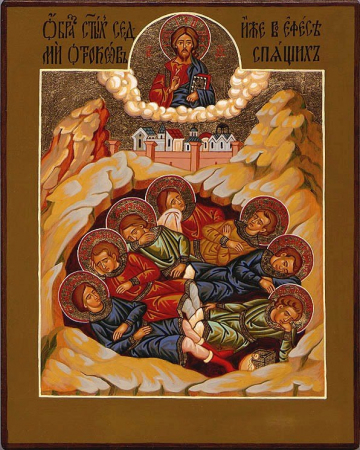

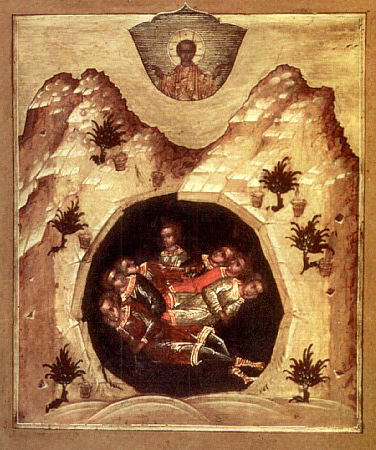

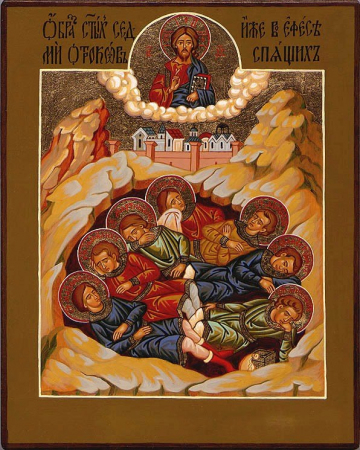

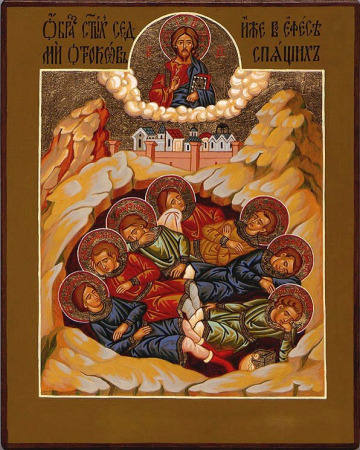

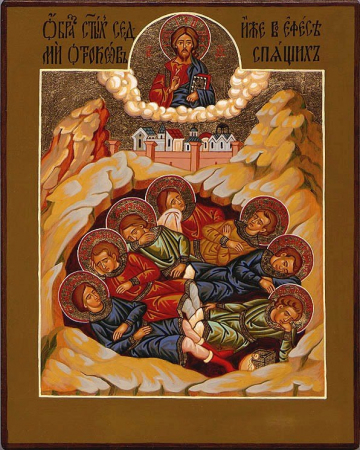

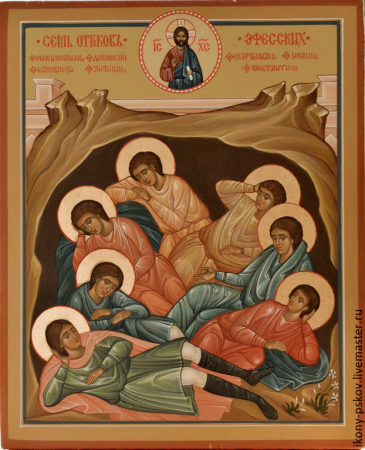

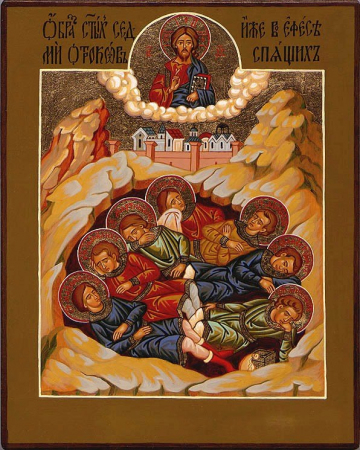

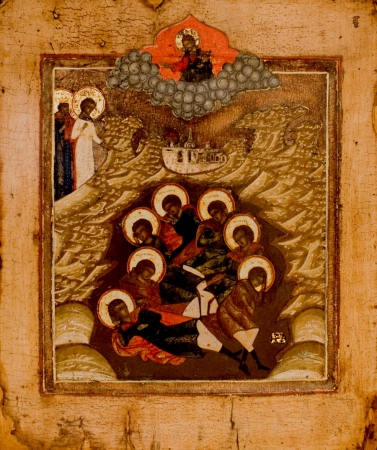

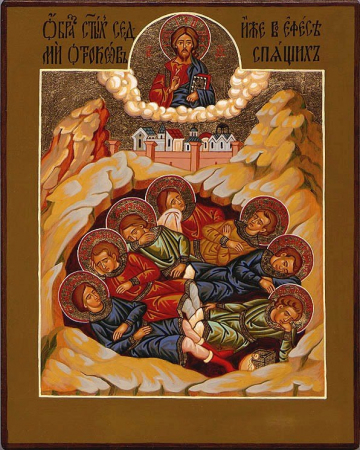

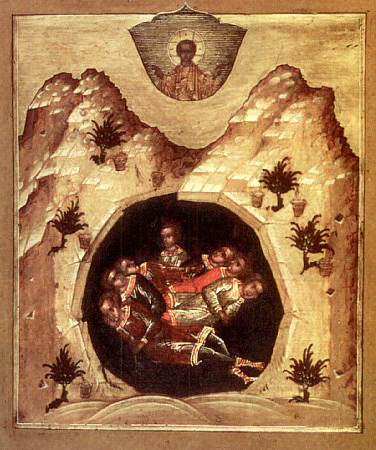

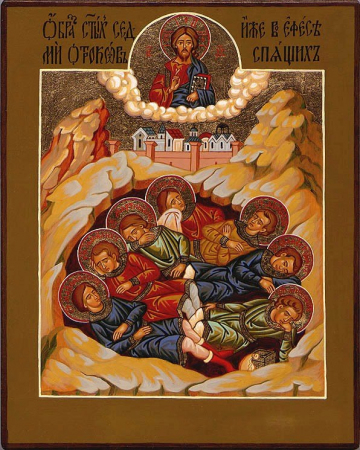

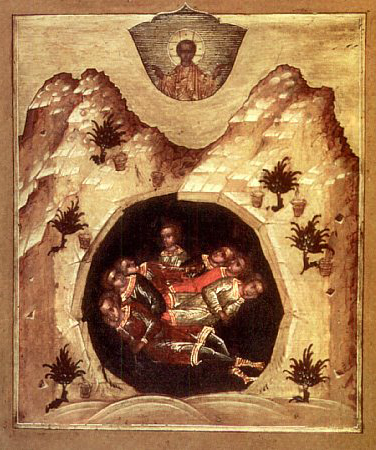

Семь ефесских отроков: Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан (Константин) и Антонин

Максимилиан Ефесский

Максимилиан Ефесский

Максимилиан Ефесский

Максимилиан Ефесский

Максимилиан Ефесский

Иамвлих Ефесский

Иамвлих Ефесский

Иамвлих Ефесский

Иамвлих Ефесский

Мартиниан Ефесский

Мартиниан Ефесский

Мартиниан Ефесский

Мартиниан Ефесский

Дионисий Ефесский

Дионисий Ефесский

Дионисий Ефесский

Дионисий Ефесский

Антонин Ефесский

Антонин Ефесский

Антонин Ефесский

Антонин Ефесский

Ексакустодиан Константин Ефесский

Ексакустодиан Константин Ефесский

Ексакустодиан Константин Ефесский

Ексакустодиан Константин Ефесский

Иоанн Ефесский

Иоанн Ефесский

Иоанн Ефесский

Иоанн Ефесский

Краткие жития семи отроков Ефесских: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина

Семь ефесских отроков: Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан (Константин) и Антонин, жили в III веке. Святой Максимилиан был сыном ефесского градоначальника, остальные шесть юношей – сыновьями других знатных ефесских граждан. Юноши были друзьями с детства, и все состояли на военной службе. Когда император Декий (249–251) прибыл в Ефес, он повелел всем гражданам явиться для принесения жертвы языческим божествам; непокорных же ожидали мучения и смертная казнь. По доносу искавших расположения императора к ответу были призваны и семь ефесских отроков. Представ перед императором, святые отроки исповедали свою веру во Христа. С них немедленно были сняты знаки воинского отличия – военные пояса. Однако Декий отпустил их на свободу, надеясь, что они изменят решение за то время, пока он находится в походе. Юноши ушли из города и скрылись в пещере горы Охлон, где проводили время в молитвах, готовясь к мученическому подвигу. Самый младший из них – святой Иамвлих, одеваясь в нищенское рубище, ходил в город и покупал хлеб. В один из таких выходов в город он услышал, что император вернулся и их ищут, чтобы представить на суд. Святой Максимилиан воодушевил друзей выйти из пещеры и добровольно явиться на суд. Узнав, где скрываются отроки, император велел заложить вход в пещеру камнями, чтобы отроки умерли в ней от голода и жажды. Двое из сановников, присутствовавших при замуровании входа в пещеру, были тайными христианами. Желая сохранить память о святых, они вложили среди камней запечатанный ковчежец, в котором находились две оловянные дощечки. На них были написаны имена семи отроков и обстоятельства их страданий и смерти.

Но Господь навел на отроков чудный сон, продолжавшийся почти два столетия. К тому времени гонения на христиан прекратились, хотя при святом благоверном царе Феодосии Младшем (408–450) явились еретики, отвергавшие воскресение мертвых во Второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Одни из них говорили: "Как может быть воскресение мертвых, когда не будет ни души, ни тела, так как они уничтожатся?" Другие утверждали: "Только одни души будут иметь воздаяние, так как невозможно телам восстать и ожить после тысячи лет, когда не останется от них и праха". Тогда-то Господь и открыл тайну ожидаемого воскресения мертвых и будущей жизни через Своих семь отроков.

Владелец участка земли, на которой находилась гора Охлон, начал каменную постройку, и рабочие разобрали вход в пещеру. Господь оживил отроков, и они проснулись словно от обыкновенного сна, не подозревая, что прошло почти 200 лет. Тела их и одежды были совершенно нетленны. Готовясь принять мучения, отроки поручили святому Иамвлиху еще раз купить им хлеба в городе для подкрепления сил. Подойдя к городу, юноша поразился, увидев на воротах святой крест. Услышав свободно произносимое Имя Иисуса Христа, он стал сомневаться, что пришел в свой город. Расплачиваясь за хлеб, святой отрок подал торговцу монету с изображением императора Декия и был задержан, как скрывший клад старинных монет. Святого Иамвлиха привели к градоначальнику, у которого в то время находился Ефесский епископ. Слушая недоуменные ответы юноши, епископ понял, что Бог открывает через него какую-то тайну, и сам отправился вместе с народом к пещере. У входа в пещеру епископ вынул из груды камней запечатанный ковчежец и открыл его. Он прочел на оловянных дощечках имена семи отроков и обстоятельства замурования пещеры по повелению императора Декия. Войдя в пещеру и увидев в ней живых отроков, все возрадовались и поняли, что Господь через пробуждение их от долгого сна открывает Церкви тайну воскресения мертвых. Вскоре сам император прибыл в Ефес и беседовал с юношами в пещере. Тогда же святые отроки на глазах у всех склонили головы на землю и опять заснули, на этот раз до всеобщего воскресения. Император хотел каждого из отроков положить в драгоценную раку, но, явившись ему во сне, святые отроки сказали, чтобы тела их были оставлены в пещере на земле. В ХII веке русский паломник игумен Даниил видел в пещере эти святые мощи семи отроков.

Вторично память семи отроков празднуется 22 октября. (По одному преданию, которое вошло в русский Пролог, отроки вторично уснули в этот день; по заметке греческой минеи 1870 года, они в первый раз уснули 4 августа, а пробудились 22 октября. Святые отроки упоминаются и в службе церковного новолетия – 1 сентября).

Полные жития семи отроков Ефесских: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина

Во дни нечестивого римского царя Декия[1] церковь Христова была гонима, и много рабов Христовых, – священнослужителей, церковнослужителей и других верных, боясь безжалостного мучителя, принуждено было скрываться, где кто мог. Когда, пылая ненавистью к христианам, Декий пришел из Карфагена[2] в Ефес[3], то прежде всего приказал собраться жителям окрестностей для принесения жертв идолам. Ослепленный своею гордостью, царь поставил среди города идолов, устроив перед ними жертвенники, вместе с царем, по его повелению, на них должны были принести жертвы сначала городские власти. При этом всенародном праздничном жертвоприношении земля напоилась кровью и воздух наполнился смрада и дыма: так много заколалось и сжигалось животных. Спустя два дня от царя вышло повеление собрать всех христиан и заставить принести жертвы идолам. Христиан начали искать повсюду: их вытаскивали из домов и пещер, соединяли в одну толпу и с бесчестьем приводили на площадь, где собирался народ, приносивший жертвы. Некоторые из последователей Христовых, не обладавшие крепостью душевною, боясь предстоящих мук, отпадали от веры и на глазах у всех поклонялись идолам. Другие христиане, бывшие или очевидцами, или слышавшие о таких поступках со стороны своих собратий по вере, скорбели душою своею, оплакивая их отпадение от Христа и ниспадение в идолопоклонство; твердые же в вере и крепкие духом безбоязненно шли на муки и, умирая от разнообразных истязаний, мужественно полагали души свои за Господа своего. Мучимых было такое великое множество, что кровь их, истекавшая при нанесении ран и раздроблении костей, лилась на землю как вода, тела мучеников или бросались как сор при дороге, или вешались кругом на городских стенах, а головы на особых колах ставились пред городскими воротами; вороны, ястребы и другие плотоядные птицы слетались к стенам и пожирали тела умерших за веру. Для потаенных и скрывающихся христиан доставляла великую печаль невозможность взять и погребсти тела братий, поедаемые птицами; воздевая руки к небу, они с рыданиями молились Господу, чтобы Он избавил церковь Свою от такого мучительства.

В это время в Ефесе находилось семь отроков, они были сыновья уважаемых городских начальников и служили в войске, имена их следующие: Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан и Антонин. Не будучи связаны узами телесного родства, они были связаны узами родства духовного, – верою и любовию Христовою; они вместе молились и постились, сораспинаясь Христу умерщвлением плоти и строгим соблюдением целомудрия. Видя постоянные притеснения и жестокие казни христиан, они сокрушались в душе своей и не могли удержаться от слез и воздыханий. – Когда язычники вместе с царем отправились приносить жертву, святые отроки уклонились от них; придя в церковь христианскую, они поверглись на землю пред Господом и, посыпав прахом свои головы, воссылали к Нему слезные молитвы. Подобные поступки с их стороны не укрылись от взора некоторых людей (в то время каждый наблюдал за другом своим, какому богу он молится, и предавал на смерть брат брата, отец сына, сын отца; никто не скрывал ближнего своего, если замечал, что он молится Христу). Они тотчас же пошли к царю и сказали:

– Царь, живи вовек! Ты призываешь издалека христиан, убеждая приносить жертвы, а между тем находящиеся около тебя пренебрегают твоей царской властью и, не слушая твоих повелений, нарушают их, держась христианской веры.

Разгневанный царь спросил, кто именно противится его повелениям. Доносчики сказали:

– Максимилиан, сын городского правителя, и шесть других отроков, сыновей знатных ефесских граждан; все они уже имеют значительные военные чины.

Царь тотчас же велел схватить их, заковать в цепи и привести к себе. Святые отроки скоро были приведены к царю с глазами, еще не обсохшими от слез, и со следами праха на голове. Взглянув на них, мучитель сказал:

– Почему вы не явились вместе с нами на праздник в честь богов, которым поклоняется вся вселенная? Подите теперь и, подобно другим, принесите богам должную жертву.

Святой Максимилиан отвечал:

– Мы исповедуем Единого Бога и Царя Небесного, Своею славою наполнившего небо и землю, и Ему каждый час приносим духовную жертву веры и молитвы, идолам же вашим, чтобы не осквернить душ наших, мы не принесем жертв, состоящих из сожжения животных, сопровождаемого смрадом и дымом.

После такого ответа царь велел отнять у юношей их воинские пояса, – знак занимаемого ими высокого положения:

– Вы недостойны, – сказал он, – служить в войске царя, ибо не повинуетесь ни ему, ни богам.

Однако, видя красоту и молодость их, царь сжалился над ними и сказал:

– Было бы безжалостно сейчас же предать мукам столь молодых, – поэтому, прекрасные юноши, я даю вам время для размышления, чтобы вы, образумившись, принесли жертву богам и, таким образом, сохранили себе жизнь.

Затем он приказал снять с них цепи и освободить их до назначенного времени, а сам удалился в другой город, намереваясь опять возвратиться в Ефес.

Святые же отроки, следуя учению Христову, дарованное им царем свободное время употребляли на добрые дела: взяв в доме родителей своих золото и серебро, они раздавали его тайно и открыто нищим. Вместе с тем они совещались между собою, говоря:

– Удалимся на время из города, пока в него не возвратится царь, уйдем в ту большую пещеру, которая находится в горе на восток от города, и там, пребывая в безмолвии, усердно помолимся Господу о даровании нам крепости при предстоящем исповедании Его святого имени, чтобы мы могли, безбоязненно явившись к мучителю, мужественно перенести страдания и получить от Владыки нашего Христа уготованный верным рабам неувядаемый венец славы.

Так сговорившись между собою, они отправились к восточной горе, известной под именем Охлон, захватив с собою столько серебра, сколько нужно было для покупки пищи на несколько дней. Придя в находившуюся в горе пещеру, они пробыли в ней довольно продолжительное время, непрестанно славя Бога и молясь о спасении своих душ. Хождение в город для покупки нужного было поручено святому Иамвлиху как самому младшему. Святой Иамвлих, весьма разумный отрок, отправляясь в город, переменял свои одежды на рубище, чтобы его не узнали; из захваченных с собою денег он отделял часть для раздачи нищим, а на остальные покупал пищу. В одно из таких посещений города святой Иамвлих, скрывая свое имя, разузнавал, когда именно, скоро ли возвратится царь. Спустя достаточное время святой Иамвлих под видом нищего снова пришел в город и сам увидел вшествие возвратившегося с пути царя и слышал оповещенное в городе его повеление, чтобы все градоначальники и военачальники на следующее утро приготовились для принесения жертв богам, – столь ревностный язычник был царь. Кроме того Иамвлих услышал, что царь велел отыскать и их, отпущенных на время, чтобы они вместе с другими гражданами в его присутствии принесли жертвы идолам. Испуганный Иамвлих, захватив немного хлеба, поспешил к братьям в пещеру; здесь он рассказал им всё, что видел и слышал, сообщил также и о том, что их уже ищут для принесения жертв. Эти известия привели их в страх: пав на землю с плачем и стенаниями, они молились Богу, поручая себя Его покровительству и милосердию. Восстав от молитвы, святой Иамвлих приготовил трапезу, состоявшую из небольшого количества принесенного хлеба; был уже вечер, и солнце заходило; севши, святые отроки подкрепили себя пищею, ожидая предстоящих мучений. Окончив скудную трапезу, они беседовали между собою, ободряя и поощряя друг друга к мужественному перенесению страданий за Христа. Во время этой душеспасительной беседы их стало клонить ко сну: от сердечной печали отяжелели очи их. Милостивый же и человеколюбивый Господь, всегда пекущийся о церкви Своей и верных рабах Своих, повелел семи святым отрокам уснуть дивным и необычайным сном, желая в будущем явить дивное чудо и уверить сомневающихся относительно воскресения мертвых. Святые уснули сном смертным, души же их хранились в руке Божией, а тела лежали нетленными и неизмененными, как у спящих.

Утром царь приказал отыскать семь благородных отроков и после тщетных поисков сказал вельможам:

– Я жалею юношей, потому что они были из знатного рода и отличались красотою, думаю, что они, боясь гнева нашего, убежали куда-нибудь и скрываются, хотя по милосердию своему мы готовы щадить тех, которые, покаявшись, опять обращаются к богам.

Вельможи отвечали на это:

– Не печалься, царь, об этих юношах, противящихся тебе и богам: мы слышали, что они не только не покаялись, но сделались еще злейшими хулителями богов; раздав городским нищим множество золота и серебра, они бесследно исчезли. Если позволишь, то можно призвать родителей их и пытками заставить открыть место, где находятся сыновья.

Царь немедля приказал призвать родителей святых отроков и сказал им:

– Скажите, не утаивая, где ваши опозорившие мое царство сыновья? Вместо них я велю погубить вас: ведь вы дали им золото и серебро и отослали куда–то, чтобы они не явились пред лицом нашим.

Родители отвечали:

– Прибегаем к твоему милосердию, царь! Выслушай нас без гнева: мы не замышляем козней против твоего царства, никогда не нарушаем твоих повелений и постоянно приносим жертвы богам, – за что же нам грозишь смертью? Если же сыновья наши развратились, то не мы учили их этому, мы не давали им золота и серебра; они сами тайно взяли его и, раздав неимущим, убежали и скрылись, по дошедшим до нас слухам, в великой пещере горы Охлон. Прошло уже много дней, а они всё не возвращаются: не знаем, живы ли они там или нет.

Царь, выслушав, отпустил родителей, а потом велел завалить каменьями вход в пещеру, говоря:

– Так как они не покаялись, не обратились к богам и не явились ко мне, то пусть отныне не видят более лица человеческого и погибнут от голода и жажды в заваленной камнями пещере.

Царь и жители Ефеса думали, что отроки еще живы, не зная, что они отошли уже ко Господу. В то время, когда заделывали вход в пещеру, два царских постельничих, Феодор и Руфин, тайные христиане, описали на двух оловянных дощечках страдания семи святых отроков, сообщив и их имена, потом они вложили эти дощечки в медный ящичек и поставили последний среди камней, положенных в пещерном ходе: если, думали они, Господь посетит рабов Своих до Своего славного пришествия и пещера когда-нибудь будет открыта, и найдены будут тела святых, тогда по нашему описанию узнают об именах и делах их и поймут, что эти тела – тела мучеников, умерших в загражденной пещере за исповедание Христа. Так был завален вход в пещеру, при сем на него была навешена печать.

Вскоре после этого умер нечестивый Декий. После него было много и других нечестивых царей, также гнавших церковь Божию, пока с Константина Великого[4] не наступило время христианских царей. Во дни благочестивого царя Феодосия Младшего[5], когда прошло уже довольно продолжительное время со смерти Константина Великого, появились еретики, отрицавшие воскресение мертвых, хотя Господь Иисус Христос и передал об этом Церкви Своей ясное, уничтожающее всякое сомнение, учение. И, однако, многие усомнились, и не только миряне, но даже некоторые епископы сделались последователями ереси. Со стороны уклонившихся в ересь вельмож и епископов, – из последних особенно выделялся епископ Егинский Феодор, – возникло сильное гонение на православных. Одни из еретиков говорили, что за гробом люди не могут рассчитывать на воздаяние, ибо по смерти уничтожается не только тело, но и душа, другие же утверждали, что души будут иметь свое воздаяние, – одни тела истлеют, погибнут.

– Как могут, – говорили они, – восстать эти тела спустя целые тысячелетия, когда нет уж и самого праха их?

Так умствовали еретики, в своем нечестии забывая слова Христовы в Евангелии: "мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут" (Ин.5:25), забыли и написанное у пророка Даниила: "многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление" (Дан.12:2), – и пророка Иезекииля, говорящего от лица Божия:"вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших" (Иез.37:12). Не помня этого учения Священного Писания, еретики производили большие смуты в церкви Божией. Они доставляли царю Феодосию сильную печаль: он усердно в посте и слезах молился Богу, чтобы Он, Творец всего, избавил от пагубной ереси церковь Свою. Милостивый Господь, не хотя, чтобы кто-нибудь, заблуждаясь в истинах веры, погиб, услышал молитву царя и слезные стенания многих верных и явно открыл тайну ожидаемого воскресения мертвых и вечной жизни. По действию Божественного промысла произошло следующее. Некоторый муж, по имени Адолий, владетель горы Охлон, где в загражденной пещере пребывали спящие отроки, имея на горе свободное место, захотел там сделать ограду для овец. При ее постройке рабы брали каменья, которыми был завален вход в пещеру; совершенно не предполагая, что в горе находится пещера, они думали, что камни составляют естественную часть горы. Отсекая камни и унося их на место работы, они образовали в устье пещеры отверстие, в которое мог свободно пролезть человек. В это время Господь наш Иисус Христос, Владыка жизни и смерти, воздвигший некогда четверодневного Лазаря (Ин.11:39,43-44), воздвиг уже много лет спавших (около двухсот) и семь святых отроков: по Его Божественному велению святые мученики воскресли, как бы пробудившись от сна. Восстав, они прежде всего вознесли утреннее славословие Господу, после чего по обычаю приветствовали друг друга. Им казалось, что они пробудились от обыкновенного ночного сна, потому что ничто не указывало им на пробуждение от смерти: одежды на них были совершенно не повреждены, внешний вид нисколько не изменился, – по-прежнему они цвели здоровьем и красотою; всё невольно приводило святых отроков к мысли, что они вчера уснули, а теперь, утром, пробудились. Вступив в беседу между собою, они с печалью вспоминали о гонении на христиан и о том, что им надлежит отправляться в город по приказанию царя, повелевшему приносить жертвы идолам; они были уверены, что Декий ищет их для мучений. Обратившись ко святому Иамвлиху, они просили его снова рассказать, что он слышал в городе. Святой Иамвлих отвечал:

– Что сказал вам вчера, то скажу и сегодня: царь велел в нынешний день всем гражданам быть готовым для жертвоприношения, велел вместе с тем искать и нас, чтобы мы вместе со всеми на его глазах поклонились идолам, а если не сделаем этого, то он предаст нас мукам.

Тогда святой Максимилиан сказал, обращаясь ко всем:

– Братья, выйдем и явимся безбоязненно пред Декием: долго ли будем сидеть здесь подобно малодушным? Изыдем и без страха пред царем земным исповедуем Царя Небесного, истинного Бога, Господа нашего Иисуса Христа, а за славу Его святого имени прольем свою кровь, положим души наши, не будем бояться мучителя и мук смертных: они не могут лишить нас жизни вечной, которой мы ожидаем по вере во Христа Иисуса. Ты же, брат Иамвлих, озаботься приготовлением для нас в обычное время пищи, возьми сребреник и иди в город, там купи хлеба в большем, чем вчера, количестве, – ты вчера принес мало, и мы голодны теперь; узнай, что приказал относительно нас Декий, и возвращайся поскорее, чтобы, подкрепившись пищею, мы могли по собственной воле выйти отсюда и предать самих себя на мучения.

Святой Иамвлих взял сребреник и отправился в город; было очень рано, только что начало рассветать.

Выходя из пещеры, святый Иамвлих к удивлению своему увидел камни; что это значит, подумал он, когда они положены? Вчерашний день их здесь не было. Спустившись с горы, он шел со страхом, опасаясь войти в город, где его могли узнать и свести к царю. Приблизившись к городским воротам, святой Иамвлих с великим изумлением заметил на них Честной Крест прекрасной художественной работы. И всюду, куда он ни обращал взоры свои, везде с тем же изумлением замечал другие здания, жилища и стены. Святой Иамвлих пошел к другим воротам города и там с недоумением увидел изображение честного Креста, поставленное на стене; он обошел все ворота города и везде видел святые Кресты. От недоумения святой Иамвлих близок был к безумию. Возвратившись опять к первым воротам, он думал: что же это значит? Вчера нигде не было изображений честного Креста, кроме тех, которые тайно хранились у верных, а теперь они открыто поставлены на воротах и стенах города, вижу ли я их на самом деле или мне только кажется? Не во сне ли я? Ободрившись, он вошел в город. Пройдя немного, святой Иамвлих услышал, что многие клянутся именем Христовым. Он пришел в ужас, размышляя: вчера никто не смел открыто произнести имя Христово, теперь же я слышу его из многих уст; по-видимому, это не Ефес, а какой-то другой город, при этом и здания другие, и на людях совершенно иные одежды. Продолжая путь свой, он спросил одного человека:

– Как называется этот город?

– Ефес, – отвечал тот.

Святой Иамвлих не поверил и по-прежнему думал: без сомнения, я попал в какой-то другой город, нужно скорее купить хлеба и поторопиться выйти из города, чтобы окончательно не заблудиться. Приблизившись к продавцу хлебов, он вынул сребреник и отдал ему для уплаты за хлеб и остановился, ожидая покупку и сдачу. Сребреник был очень велик и имел на себе надпись и изображение древнейших царей. Продавец взял сребреник и показал его другому, тот подал третьему, а этот четвертому, подошли и другие присутствовавшие при этом; глядя на сребреник, все удивлялись его древности и, осматривая святого Иамвлиха, говорили на ухо друг другу:

– Наверное, этот отрок нашел какое–нибудь спрятанное во дни глубокой древности сокровище.

Святой Иамвлих, заметив их шепот, испугался, думая, что его узнали и сговариваются о том, чтобы его схватить и представить царю Декию.

– Прошу вас, – сказал он, – возьмите себе сребреник: я не хочу с него сдачи.

Но окружавшие схватили святого Иамвлиха и, удерживая, говорили:

– Открой нам, откуда ты и каким образом нашел сокровище времен древних царей, удели нам часть, и мы не скажем о тебе, а если ты не согласишься разделить его вместе с нами, мы предадим тебя судье.

Слыша это, святой Иамвлих удивлялся и, недоумевая, молчал. Они же продолжали:

– Нельзя уже утаить это сокровище, – где оно, скажи, лучше по собственной воле, пока не заставят этого сделать пытки.

Святой Иамвлих не знал, что им сказать, и молчал подобно немому. Тогда мужи сняли с него пояс и, одев ему на шею, держали его среди торговой площади; среди народа разнесся слух, что схвачен какой-то отрок, нашедший сокровище. Святого Иамвлиха окружила большая толпа; все смотрели на лицо его, говоря: он не здешний, мы раньше никогда не видали его. Святой же Иамвлих, хотя и желал сказать, что он не нашел никакого сокровища, но от сильного изумления не мог сказать ни одного слова; он глядел на толпу, стараясь найти кого-нибудь из знакомых или кого-нибудь из домашних, – отца, матерь или раба. Никого не находя и не узнавая, он пришел еще в большее удивление: вчера его все знали как сына знатного человека, а сегодня не только никто его не узнает, но и сам он не находит никого из знакомых. Распространившийся по городу слух о взятии святого Иамвлиха дошел до начальника города и епископа Стефана[6]: по Божию смотрению оба они в это время находились вместе и вели между собою беседу; оба они велели привести к себе юношу, захваченного со сребреником. Во время пути святой Иамвлих думал, что его ведут к царю Декию, и еще прилежнее глядел в народ, надеясь увидеть кого-нибудь из знакомых, но все ожидания его были напрасны. Когда его привели к начальнику города и епископу, то они взяли сребреник и, рассматривая его, дивились, так как он относился ко времени очень древних царей. Потом начальник города спросил святого Иамвлиха:

– Где найденное тобою сокровище? Конечно, ты оттуда взял этот сребреник.

– Я не знаю никакого сокровища, – отвечал святой Иамвлих, – мне одно лишь известно, что он взят мною у моих родителей и ничем не отличается от обычных употребляемых в этом городе сребреников. Я удивляюсь и недоумеваю, что такое со мною делается.

– Откуда ты? – спросил градоначальник.

Святой отвечал:

– Думаю, что из этого города.

Градоначальник сказал на это:

– Чей ты сын? Находится ли здесь кто–нибудь из знающих тебя? Тогда он пусть придет и засвидетельствует справедливость твоих слов, и мы отпустим тебя.

Святой Иамвлих назвал по имени отца, мать, деда, братьев и других родственников; никто не знал их.

– Ты говоришь неправду, – возразил градоначальник, – называешь какие–то странные и необычайные имена, каких мы никогда и не слыхали.

Святой отрок в недоумении молчал, опустив голову, одни из присутствовавших говорили:

– Он юродивый.

– Нет, он лишь притворяется таким, чтобы избегнуть беды, – отвечали другие.

Градоначальник с гневом начал угрожать святому Иамвлиху:

– Как мы можем верить тебе, когда ты говоришь, что это сребреник ты взял из числа других, употребляемых твоими родителями? Ведь не нем изображение и надпись древнего царя Декия, по смерти которого прошло уже много лет, и сребреник совсем не похож на те, какие ходят ныне. Неужели родители твои так стары, что помнят царя Декия и имеют его сребреники? Ты еще молод, не имеешь тридцати лет, и хочешь своим коварством обмануть старцев и мудрецов Ефесских. Я тебя брошу в темницу, подвергну наказанию и не отпущу до тех пор, пока не скажешь правды, не откроешь, где найденное тобою сокровище.

Во время этой речи градоначальника святой Иамвлих, с одной стороны, убоялся его угроз, с другой, удивился при словах, что Декий был в древнее время; упав на колена, он сказал:

– Молю вас, господа мои, ответьте мне на то, о чем я вас спрошу, а я сам расскажу вам всё без принуждения: царь Декий находится ли в городе, он жив или нет?

Епископ отвечал ему:

– В настоящее время, сын мой, в этой стране нет царя по имени Декия, в прежние годы, во времена древние, действительно, был такой царь; теперь царствует благочестивый Феодосий.

Тогда святой Иамвлих сказал:

– Молю вас, пойдемте со мною, и я покажу вам в пещере горы Охлон своих друзей, от которых убедитесь в справедливости сказанного мною. Мы, действительно, убегая от Декия, несколько дней тому назад удалились отсюда и скрылись в той пещере; Декия я вчера видел, когда он входил в Ефес, теперь же я не знаю, Ефес это или какой другой город.

Епископ, размышляя, говорил в себе:

– Бог хочет открыть через этого юношу какую-то тайну.

– Идем с ним, – обратился он к градоначальнику, – и посмотрим: что-то чудесное имеет совершиться.

Поднявшись, епископ и градоначальник пошли с юношею, за ними последовали все городские власти и множество народа. Когда шествие достигло до горы, святой Иамвлих первый вошел в пещеру, а епископ, следуя за ним с остальными, нашел при входе в пещеру, между двумя камнями, медный ящичек с двумя серебряными печатями; открывши перед всеми ящичек, епископ и градоначальник нашли в нем две оловянные дощечки, в которых было написано, что семь святых отроков, – Максимилиан, сын городского начальника, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Ексакустодиан и Антонин – бежали от царя Декия и скрылись в этой пещере; повелением же Декия вход в пещеру был завален каменьями, и святые отроки умерли в ней мученическою смертью за Христа. После этого чтения все пришли в изумление и громко прославляли Бога.

Войдя в пещеру, они нашли святых отроков, цветущих красотою; лица их выражали радость и сияли светом благодати Божией; епископ, градоначальник и народ припали к ногам святых отроков, воздавая хвалу Богу, сподобившему их увидеть столь славное чудо. Святые отроки рассказали им всё о себе, о Декии, – каково было при нем гонение на христиан. Тотчас епископ и градоначальник послали письмо благоверному царю Феодосию, прося его прислать честных мужей, чтобы видеть чудо, явленное Господом в его царствование:

– Ибо, – писали они, – в наши дни показал Господь в воскресении тел святых отроков образ будущего всеобщего воскресения не только души, но и тела.

Царь Феодосий, получив известие, пришел в сильную радость и тотчас в сопровождении вельмож и множества народа поспешил из Константинополя в Ефес, где был встречен торжественно, как подобало его высокому положению. Епископ, градоначальник и другие городские власти повели царя к пещере. Когда Феодосий, проникнув внутрь пещеры, увидел подобных Ангелам святых отроков, то пал к ногам их, они же, простерши руки, подняли его с земли. Восстав, царь с любовью обнял святых отроков и, лобызая их, не мог воздержаться от слез, потом, севши против них на земле, он с умилением глядел на них и славил Бога:

– Господа мои, – говорил он, – в лице вашем я вижу Самого Царя и Владыку моего Христа, некогда воздвигшего Лазаря из гроба: ныне Он и вас воздвиг Своим всесильным словом, чтобы явно возвестить нам о грядущем воскресении мертвых, когда находящиеся в гробах, услышав глас Сына Божия, оживут и изыдут из них нетленны.

Святой Максимилиан сказал царю:

– Отныне царство твое за твердость веры твоей будет несокрушимо, и Иисус Христос, Сын Бога Живого (ср. Мф.16:16), сохранит его во Имя Святое Свое от всякого зла; верь, что ради тебя Господь воскресил нас прежде дня всеобщего воскресения.

Во время довольно продолжительной беседы святые отроки говорили царю и много других душеспасительных истин, а царь с епископом, вельможами и народом внимал им с радостью духовною (Греческий описатель церковных событий Никифор Каллист прибавляет, что царь в течение недели каждый день разделял с ними трапезу и служил им). После этих собеседований святые отроки на глазах у всех, наслаждавшихся их лицезрением, опять склонили головы на землю и уснули по Божию повелению смертным сном. Сильно плакал царь над ними, и все присутствующие не могли удержаться от слез.

Царь велел приготовить из серебра и золота семь гробниц, чтобы положить в них тела святых отроков. В ту же ночь они явились во сне царю, повелевая ему не трогать их, но оставить почивать на земле, как они почивали прежде. На месте успения святых отроков собрался сонм святителей, которые, сотворив светлый праздник, достойно почтили святых мучеников. Царь же раздал щедрую милостыню нищим и убогим той страны, отпустил на свободу находившихся в темницах, после чего с радостью возвратился в Царьград, славя Христа Бога нашего, Ему же и от нас грешных да будет честь и слава со Отцом и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь[7].

Примечания

[1] Декий – император 249–251 гг.

[2] Карфаген – город на северном берегу Африки, давший свое имя основанному им великому западно-финикийскому государству, долго бывшему соперником Рима, пока оно в 146 г. до Р. Хр. не сделалось провинцией Рима.

[3] Ефес – главный город Иконии в Малой Азии близ устья Каистра, – средоточие всей торговли Передней Азии в древности. Славился храмом Артемиды – Дианы.

[4] Константин Великий – римский император, сын Констанция Хлора, правителя Западной части Римской империи, и Елены, родился в 274 году. Константин Великий замечателен своею деятельностью на пользу церкви Христовой; за эту именно деятельность история называет его Великим, а церковь – равноапостольным. Не желая пребывать в Риме, где язычество было особенно сильно, Константин Великий перенес столицу в Византию; здесь он уничтожил идолов и украсил город христианскими храмами. В 337 году он принял Крещение, после которого вскоре умер на 65 г. жизни. В V в. церковь причислила Константина Великого к лику святых; память его 21 мая.

[5] Феодосий II – император 408–450 гг.

[6] По другим, более достоверным известиям, описываемое событие было при предшественнике Стефана св. Мемноне, память которого 16 декабря.

[7] Эта чудесная история имеет весьма сильные, неопровержимые доказательства своей достоверности: современник – описатель этого события, св. Иоанн Колов (ум. ок. 422 г. или в 1-ой половине V в.) говорит о сем событии в житии Паисия Великого 19 июня; сирский писатель, православный епископ Саругенский (в Месопотамии) Иаков оставил описание этого события; оно в переводе было известно Григорию Турскому (ум. 594). Сирийцы – марониты, в VII в. отделившиеся от православной церкви, в своей службе чтут святых отроков; они находятся в эфиопском календаре и древних римских мартирологах.; история их была известна Магомету и многим арабским писателям. Пещера отроков до сих пор показывается близ Ефеса в ребрах горы Приона. Последнее известие о мощах их относится к XII веку, когда их видел наш паломник по святым местам игумен Даниил. Дальнейшая судьба честных мощей неизвестна.