Прохор Никомидийский. Пармен

Жизнь и труды апостолов – Святые апостолы Прохор, Никанор, Тихон и Пармен диаконы

Краткие жития апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, диаконов

Святые апостолы от 70: Прохор, Никанор, Тимон и Пармен были первыми диаконами Церкви Христовой.

В книге Деяний апостолов (Деян.6:1-6) рассказывается, что в Иерусалиме двенадцать апостолов избрали семь мужей: Стефана, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая, исполненных Святого Духа и премудрости, и поставили их на диаконское служение.

Святая Церковь совершает их общую память 28 июля, хотя они скончались в разное время и в разных местах.

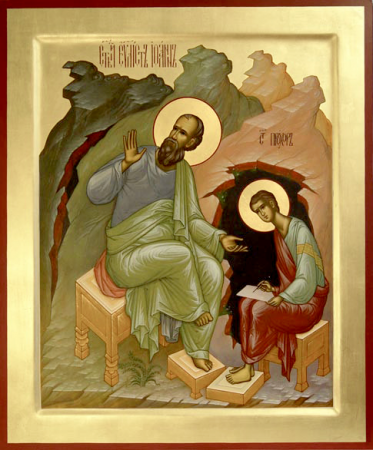

Святой Прохор вначале сопровождал первоверховного апостола Петра и от него поставлен епископом в город Никомидию. После Успения Божией Матери Прохор был спутником и сотрудником святого апостола Иоанна Богослова и вместе с ним сослан на остров Патмос. Там он записал Откровение Божие, бывшее святому апостолу Иоанну, о конечных судьбах мира (Апокалипсис). По возвращении в Никомидию святой Прохор обращал язычников ко Христу в городе Антиохии и там принял мученическую кончину.

Святой Никанор пострадал в тот день, когда был побит камнями святой первомученик архидиакон Стефан и множество других христиан.

Святой Тимон был поставлен апостолами во епископа города Бастории в Аравии и пострадал от иудеев и язычников за проповедь Евангелия. Он был брошен в печь, но силой Божией вышел из нее невредимым. Предание Римской Церкви говорит, что святой Тимон скончался распятым на кресте.

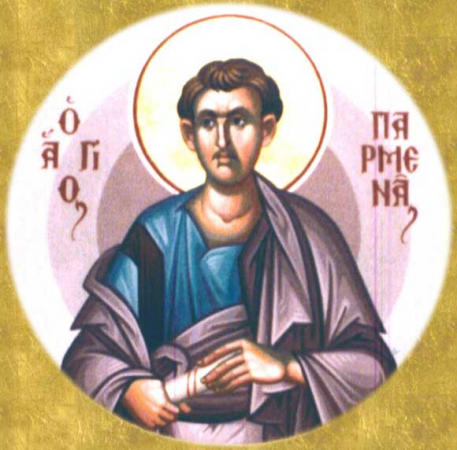

Святой Пармен усердно проповедовал Христа в Македонии. Умер он от посетившей его болезни. Существует также мнение, что святой Пармен пострадал при Траяне (98-117), в последний год его царствования, приняв мученическую кончину.

Полные жития апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, диаконов

После Вознесения Господня и по ниспослании Святого Духа на апостолов число верующих в Иерусалиме значительно увеличилось; посему по совету апостолов, пребывавших в то время в Иерусалиме, избраны были семь мужей, исполненных Духа Святого и премудрости (Деян.6:5), на служение диаконское. Имена сих мужей были следующие: Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай антиохиянин. О самом избрании их книга Деяний апостольских повествует так:

"В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда двенадцать [апостолов], созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. И угодно было это предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников; их поставили перед апостолами, и [сии], помолившись, возложили на них руки. И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме" (Деян.6:1-7).

Из числа всех сих избранных память святого первомученика Стефана почитается в двадцать седьмой день декабря месяца; память святого Филиппа чтится в одиннадцатый день месяца октября; память же прочих диаконов, за исключением Николая, – не причтенного к лику святых[1], Святая Церковь почитает одновременно в нынешний день, несмотря на то, что они скончались в разные времена и в разных местах, проповедуя имя Христово и запечатлев свою проповедь мученическою смертью.

Святой Прохор первоначально сопутствовал святому верховному апостолу Петру[2] (еще до Успения Матери Божией) вместе с прочими учениками; сим же апостолом Петром святой Прохор был поставлен в епископы вифинского города Никомидии, как об этом повествует блаженный Симеон Метафраст[3] в сказании о житии и подвигах святого апостола Петра (под 29 июня). После же Успения Матери Божией Прохор был спутником и сотрудником святого апостола Иоанна Богослова[4]; вместе с ним Прохор прошел по многим странам, принимая везде страдания от язычников за благовествование имени Христова; вместе с Иоанном Богословом Прохор был заточен на остров Патмос; здесь он записывал всё, что слышал от святого Иоанна Богослова, изрекавшего по откровению Божию[5]; после сего святой Прохор опять потрудился в Никомидии, где он был первым епископом; здесь он обращал ко Христу язычников, умножая новособранную церковь. Скончался святой Прохор мученически, будучи убит язычниками за благовествование имени Христова в городе Антиохии[6].

Святой Никанор пострадал в тот же день, когда был побит камнями святой первомученик Стефан; в это время было поднято жестокое гонение на церковь Иерусалимскую; святой Никанор, как и первомученик Стефан, был умерщвлен вместе с двумя тысячами людей, уверовавших во Христа. Об образе убиения его упоминается в каноне, что он был, как ягненок, принесен в жертву Богу[7].

Святой Тимон был поставлен святыми апостолами епископом города Бостории, находившегося в Аравии; за проповедь имени Христова он много пострадал как от иудеев, так и от язычников; наконец был брошен в сильно разожженную печь, но нисколько не пострадал от огня и вышел из печи невредимым. Предание Римской церкви прибавляет, что святой Тимон, выйдя из печи невредимым, был предан крестной смерти[8].

Святой Пармен со усердием совершал служение, порученное ему святыми апостолами; на их глазах он умер и их руками был похоронен и ими же оплакан. Однако некоторые утверждают, что он пострадал пред смертию и был украшен венцом мученическим[9].

Примечания

[1] Некоторые из церковных писателей (св. Ириней Лионский, Епифаний Кипрский, блаж. Иероним и др.) считают диакона Николая основателем и начальником секты николаитов, коих обличает св. апостол и Евангелист Иоанн Богослов в Апокалипсисе (Откр.2:6, 15). Предполагают, что диакон Николай неправильно понял учение Христа о любви и свободе христианской и был проповедником несдержанной плотской любви. Впрочем, Климент Александрийский свидетельствует, что диакон Николай проводил строгую и благочестивую жизнь, имел жену и детей, и его дочери состарились в девстве. Его слова: "Надобно плоть употреблять на зло", т.е. пренебрегать плотью, не дорожить ею, – обуздывать ее, – были ложно поняты сектантами; сам же Николай был, как строгий аскет, чужд таких заблуждений.

[2] См. житие его под 29 июня.

[3] Симеон Метафраст – знаменитейший церковный писатель X в.; родился в Константинополе; состоял секретарем при императоре Льве Философе и Константине VII; исполнял важные дипломатические поручения; спас г. Солунь от истребления, которым угрожали этому городу арабы в 904 г., убедив предводителя их взять за город денежный выкуп; к концу жизни был патрицием и магистром. За свою благочестивую жизнь причтен Св. Церковью к лику святых (память его празднуется Св. Церковью 27 ноября). Симеон Метафраст весьма прославился своими церковно-историческими трудами; он составил (или, правильнее, собрал) "Жития святых"; но при этом св. Симеон не ограничивался одним собиранием древних сказаний о житиях, подвигах и страданиях святых, а пересказал или переложил их; отсюда и его прозвище "Метафраст" (от греч. "пересказывать, перелагать").

[4] Память его 26 сентября и 8 мая.

[5] По преданию, св. Прохор записал со слов св. Иоанна Богослова Евангелие.

[6] По мнению некоторых исследователей, следует различать двух лиц с именем Прохора: 1) Прохор диакон, – спутник св. апостола Петра и впоследствии епископ Никомидии. Это Прохор пострадал за исповедание имени Христова в Антиохии 9 августа. 2) Прохор позднее живший, ученик и спутник св. апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Этот Прохор считается составителем сказания о жизни и чудесах св. ап. и Ев. Иоанна Богослова от Успения Матери Божией и до кончины его. Полагают, что именно этот Прохор изображен на древних иконах писцом (переписчиком Евангелия). Однако с достоверностью мы не можем утверждать, что следует различать два лица с именем Прохора; быть может, Прохор диакон и Прохор спутник св. апостола и Евангелиста Иоанна Богослова – одно лицо, как это принимает св. Димитрий Ростовский.

[7] Песнь 4, 6 и 7.

[8] Память св. апостола Тимона совершается еще Св. Церковью 30 декабря и 4 января (вместе с собором 70 апостолов).

[9] По мнению некоторых исследователей, св. апостол Пармен проповедовал Евангелие в Македонии. Мученическую кончину св. апостола Пармена относят ко времени царствования императора Траяна (98–117 гг.) и именно к последним годам его царствования.