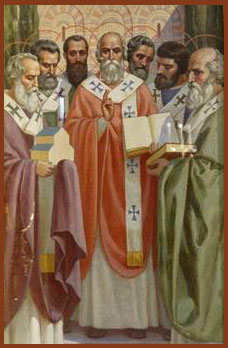

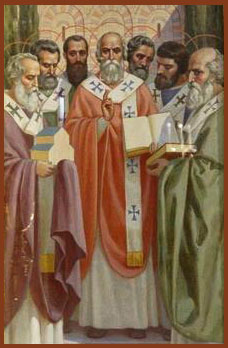

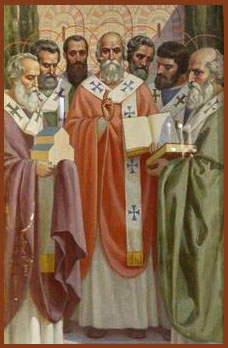

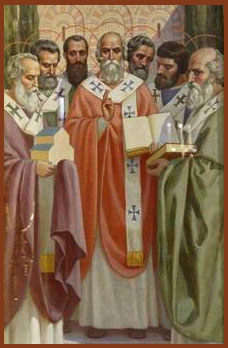

Святые священномученики Василий, Ефрем, Евгений, Елпидий, Агафодор, Еферий и Капитон

Василий Херсонесский

Василий Херсонесский

Ефрем Херсонесский

Ефрем Херсонесский

Ефрем Херсонесский

Капитон Херсонесский

Капитон Херсонесский

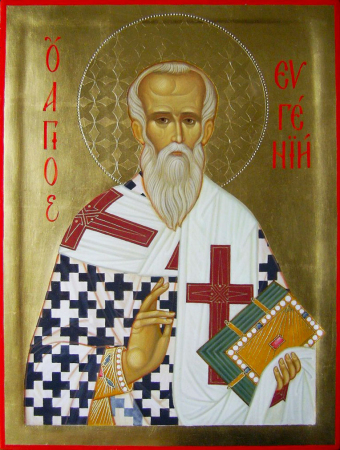

Евгений Херсонесский

Евгений Херсонесский

Евгений Херсонесский

Еферий Херсонесский

Еферий Херсонесский

Елпидий Херсонесский

Елпидий Херсонесский

Агафодор Херсонесский

Агафодор Херсонесский

Краткие жития священномучеников Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора, епископов Херсонесских

Святые священномученики Василий, Ефрем, Евгений, Елпидий, Агафодор, Еферий и Капитон несли благовестие Христово в земли Северного Причерноморья от Дуная до Днепра, включая Крым, и запечатлели свое апостольство мученической смертью в IV веке в городе Херсонесе Таврическом. Еще задолго до Крещения святого Владимира христианская вера уже проникла в Крым, который в древности назывался Тавридой и был подвластен римским императорам. Начало просвещения Тавриды верою Христовой положено святым апостолом Андреем Первозванным († 62; память 30 ноября). Дальнейшему распространению христианства там способствовали, помимо своей воли, сами же его враги: римские императоры ссылали туда государственных преступников, которыми в первые три века христианства считались и исповедники Христа. Так, в правление Траяна (98–117) был сослан на заточение в Инкерманские каменоломни святой Климент, епископ Римский († 101; память 25 ноября). Там продолжал он свою проповедь, там принял и мученическую кончину.

Населявшие крымские земли язычники упорно сопротивлялись распространению христианства. Но вера Христова через своих самоотверженных проповедников крепла и утверждалась. Многие благовестники положили свои жизни в этой борьбе.

В начале IV века в Херсонесе была учреждена епископская кафедра. Это была переломная эпоха, когда Херсонес, служивший базой для римских воинов, постепенно переходил в зависимость от Византии. В царствование Диоклитиана (284–305), в 300 году (то есть еще до начала гонения, которое император начал с 303 года) Иерусалимский патриарх Ермон (303–313) для Евангельской проповеди разослал в разные страны многих епископов. Двое из них, Ефрем и Василий, прибыли в Херсонес и насаждали там Слово Божие. Затем святитель Ефрем пошел к народам, жившим по Дунаю, где в благовестии Христовом претерпел много скорбей и трудов. Во время начавшегося гонения он был обезглавлен (точно известен лишь день его кончины – 7 марта). Проповедь в Херсонесе продолжал святой Василий – сподвижник святого Ефрема. Многих идолопоклонников он наставил на путь истины. Другие заблудшие жители города, ожесточенные его деятельностью, оказывали яростное сопротивление: святой исповедник был схвачен, нещадно избит и изгнан из города. Удалившись в горы и поселившись в пещере, он непрестанно молил Бога за изгнавших его, чтобы Он озарил их светом истинного Боговедения. И Господь послал неверным чудо. У знатного жителя Херсонеса умер единственный сын. Покойный явился родителям во сне и поведал, что некто святой Василий своими молитвами к Истинному Богу может воскресить его из мертвых. Когда родители разыскали святителя и просили его совершить чудо, святой Василий отвечал, что сам он – грешный человек и не имеет сил воскрешать мертвых, но Господь Всемогущ и может исполнить их просьбу, если они уверуют в Него. Долго молился святой, призывая Имя Святой Троицы. Затем, освятив воду, возлил ее на умершего, и тот ожил. С почетом был возвращен в город святитель, многие уверовали и крестились.

Вскоре по повелению императора Максимиана Галерия (305–311) гонение на христиан разразилось с новой силой. Христоненавистники вооружились и против святителя Василия: 7 марта 309 года они ночью ворвались в его дом, связали его, поволокли по улицам и забили до смерти камнями и палками. Тело святителя было брошено за городом на съедение псам и птицам и много дней лежало без погребения, но осталось нетронутым. Потом христиане тайно похоронили в пещере святое тело мученика.

Через год, узнав о мученической кончине святителя Василия, три его сподвижника – епископы Евгений, Елпидий и Агафодор, оставив проповедь в Геллеспонтской стране, прибыли в Херсонес продолжить его святое дело. Они положили много трудов для спасения человеческих душ. Все три епископа разделили участь своего предшественника – беснующиеся язычники также побили их камнями 7 марта 311 года.

По прошествии нескольких лет, уже в царствование святого равноапостольного Константина Великого (306–337; память 21 мая), из Иерусалима в Херсонес прибыл епископ Еферий. Сначала он тоже встретил противодействие со стороны язычников, но святой император, объявивший свободу христианской веры во всей империи, не допустил насильственных действий против проповедника: он издал указ, по которому херсонесским христианам беспрепятственно разрешалось совершать богослужения. Стараниями святителя Еферия в городе был построен храм, где святой мирно правил своей паствой.

Чтобы отблагодарить императора за покровительство христианам, святитель Еферий ездил в Константинополь. На обратном пути он заболел и скончался на острове Амосе (в Греции) 7 марта. На место святителя Еферия святой император Константин прислал в Херсонес епископа Капитона. Христиане встретили его с радостью, но язычники потребовали от нового епископа знамения, чтобы уверовать в Бога, Которого он проповедует. Возложив всю надежду на Господа, святой Капитон в святительском облачении вошел в разведенный костер, долго молился в огне и вышел из него невредимым, набрав в свою фелонь горячих угольев. Тогда множество неверующих убедились в силе Бога христианского.

Об этом чуде и о великой вере святого Капитона было возвещено святому Константину и святым отцам на Первом Вселенском Соборе в Никее (325).

Через несколько лет святитель Капитон по делам направился в Константинополь, но корабль бурею прибило в устье Днепра. Местные жители (язычники), захватив корабль, утопили всех бывших на нем, в том числе и святого Капитона. Это произошло 21 декабря. Память святого епископа Церковь установила отмечать с прочими херсонесскими священномучениками, 7 марта.

Проповедь священномучеников укрепила веру Христову в Херсонесе. С начала V века этот город становится духовным центром, откуда христианство распространяется на север в сторону Руси. С IX века Херсонес все более привлекает внимание русских, начавших селиться в городе. Современные археологические раскопки показали, что в городе находилось более пятидесяти храмов, относящихся к V–XIV векам. В 987 году в Херсонесе принял Крещение святой равноапостольный князь Владимир. Этот древний город явился колыбелью христианства для Руси.

Полные жития священномучеников Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора, епископов Херсонесских

В шестнадцатый год царствования Диоклитиана[1] святейший патриарх Иерусалимский Ермон послал многих епископов в различные страны и к разным народам возвещать, по примеру апостольскому, Слово Божие и проповедовать Христа.

Двое из этих епископов, Ефрем и Василий, пришли в страну Тавроскийскую и здесь, в городе Херсоне, оба трудились некоторое время, проповедуя истинного Бога не ведающему Его народу и просвещая помраченных тьмою еллинского идолослужения. Затем святой Ефрем, оставляя жителей Херсона святому Василию, пошел к скифам, жившим по Дунаю, проповедью своею обращал там многих к Христу и, претерпев довольно скорбей и трудов в благовестии Христовом, в седьмой день марта был обезглавлен.

Между тем святой Василий, обличая в Херсонесе заблуждение людей неверных и показывая им правый путь спасения, возбудил народный гнев: нечестивые взяли его, били без милости и изгнали из города. Удалившись на некую гору, он пребывал в пещере; отстояла та гора от Херсонеса на сто стадий[2] и называлась Парфенон, что значит: девичья, ибо на ней было капище и идол какой-то еллинской богини – девы. Пребывая в той горе, святой Василий радовался духом, что сподобился претерпеть ради Христа раны и изгнание, оплакивал погибель душ человеческих, прельщенных диаволом, и со слезами молил Бога об обращении их.

Так прошло несколько времени. У одного херсонесского начальника умер единственный сын и был погребен вне города. С великой скорбью сидели родители у гроба его, скорбя и плача; и ночь наступила, а они не отходили от сыновнего гроба. И вот во сне является им умерший их сын, говоря:

– Что вы оплакиваете смерть мою? Вы не можете взять меня отсюда живым, ибо не могут воскресить меня наши боги, бездушные идолы, изобретенные бесом на соблазн и погибель людям. Если вы хотите оживить меня, то упросите того странника, которого били и изгнали, чтобы помолился он обо мне Богу своему, и сами уверуйте в того Бога, Которого он проповедует: ибо Он есть Бог истинный, имеющий власть над живыми и мёртвыми, и силен восставить меня из мертвых живым молитвами оскорбленного вами мужа.

Тотчас пробудившись, родители рассказали друг другу видение свое и весьма дивились, что оно было согласно у обоих. Радостно поспешили они в город и поведали о том видении друзьям своим. Как только наступил день, стали всюду искать человека Божия, и нашли его в вышеназванной пещере. Начальник городской с домашними своими пришел к нему, припал к святым стопам его и молил воскресить ему сына.

– Как могу я это сделать, будучи человеком грешным? – возразил святой, – но вы получите просимое, если уверуете в проповедуемого мною Бога, Который один силен воздвигать мертвых из гробов.

– Если мы получим сына нашего живым, – сказали родители умершего юноши, – и всё то, что хочешь и повелишь, сделаем от всего сердца.

Святитель Божий Василий, встав, пошел с ними ко гробу и, когда отвалили от гроба камень, вошел внутрь, сотворил на умершем крестное знамение и долго молился Богу; потом взял воду, освятил ее и возлил на мертвого с призыванием Пресвятой Троицы, по подобию Святого Крещения. Тотчас ожил мёртвый и стал говорить, славя Бога. Страх и ужас овладел всеми бывшими там, а родителями – радость неизглаголанная. Все припадали к стопам святителя, называя его великим и признавая проповедуемого им Бога истинным и всесильным. Взяв архиерея Божия, святого Василия, с великою честью повели его в город. Начальник со всем домом своим уверовал во Христа и крестился, также из народа многие, видевшие это чудо, присоединились к верным. И начала возрастать Христова Церковь в Херсонесе, а еллинские нечистые капища понемногу упраздняться.

Видя запустение своих капищ, диавол вопиял в сердца обитавших тогда в Херсоне иудеев, и те научили еллинов восстать на христиан, а главным образом вождя их, святого Василия, и убить его.

– Если учитель христиан будет убит, то и христианство легко разорится, – говорили они.

Собралось бесчисленное множество вооруженных нечестивых: с шумом и кликами напав внезапно на архиерея Божия, они извлекли его из храмины, связали ему ноги и, окружив его. влачили по городским улицам, били дреколием и камнями и попирали ногами. Его довлекли до места, где христианами был поставлен столп, увенчанный крестом; здесь святитель Христов предал Богу святую свою душу, скончавшись страдальчески в тот же седьмой день марта, в которой и святой Ефрем был усечен мечем в Скифии.

Тело святого Василия было извлечено за городские ворота и брошено на съедение псам и птицам. Много дней лежало оно без погребения, однако, хранимое Богом, оставалось невредимым; ночью являлась над этим страдальческим телом звезда пресветлая, и волк, сидя около, стерег его от псов, а днём орёл парил над телом, не допуская приближаться плотоядным птицам, пока христиане не взяли его тайно ночью и не погребли с честью. По убиении святого епископа Василия один из учеников его отправился морем в страны Геллеспонтские и нашел там трех епископов, Евгения, Елпидия и Агафодора, трудившихся в благовестии Христовом; их послал на проповедь святейший Ермон, патриарх Иерусалимский, вместе с святыми Ефремом и Василием. Найдя их там, ученик рассказал им о кончине святого Василия, и они прославили Бога, увенчавшего Своего угодника венцом страдальческим.

Посоветовавшись между собою, епископы сели в корабль и приплыли в город Херсонесский, желая подражать святому Василию. Они проповедовали Христа Бога в Херсонесе, и число верных день ото дня увеличивалось. Но подобно тому, как на святого Василия, и на них вооружил диавол жидов и еллинов; собравшись во множестве, они взяли святых епископов, связали, влачили по улицам, били деревом и камнями, пока мученики святые не предали честных своих душ в руки Господа своего. Тела их были извлечены из города теми воротами, которыми обыкновенно выносили хоронить мертвых, и брошены вне без погребения на расхищение псам и птицам; но христиане, тайно взяв их, предали честному погребению. Пострадали святые три епископа, Евгений, Елпидий и Агафодор, через год по убиении святого Василия, в тот же седьмой день марта.

Несколько лет спустя, во дни Константина Великого[3], когда он уже склонялся к христианству, пришел в Херсон епископ Еферий, также посланный патриархом Иерусалимским. Видя, что неверный народ своею лютостью и яростью не допускает распространяться в Херсонесе христианству, Еферий отправился в Византию к царю Константину и принес жалобу на нечестивый херсонесский народ, утесняющий христиан. Царь дал свое разрешение христианам – обитать в Херсонесе свободно и беспрепятственно и соборы свои, во славу Божию, творить открыто и невозбранно, всех же препятствующих христианам повелел изгонять из города. С такою царского волею святой Еферий возвратился в Херсонес и весьма обрадовал Христово стадо, а неверные опечалились и смутились. Соорудив в городе христианскую церковь и дав всему доброе устройство, епископ снова отправился к царю, чтобы воздать ему благодарность за доброе дело. На возвратном пути он впал в недуг и, доплыв до острова Ааса, воспринял конец своей временной жизни и начало жизни вечной. Верные погребли его и поставили на могиле столп; высокие деревья, выросшие там, издалека указывали могилу святого. Кончина святого Еферия последовала в седьмой день марта, в который мученически скончались и прежние епископы.

Христиане долго оплакивали почившего; потом возвестили царю Константину о кончине епископа своего и просили на его место другого. На место Еферия был прислан блаженный Капитон, епископ Херсонесской церкви, и верные радостно его приняли. Также и неверного народа собралось множество; приступая к новоприбывшему епископу, просили от него чудесного знамения в доказательство правоты его веры, чтобы и им можно было увериться.

– Чудо же, – говорили они, – пусть будет такое: зажечь печь великую огненную, и в нее войти епископу христианскому, и если не сгорит и останется жив, то все крестимся.

Святой Капитон, уповая на Бога, согласился на их желание и приказал устроить великую печь. Когда ее сильно разожгли, епископ святой при общем внимании народа возложил на себя омофор[4] свой и помолился Богу с умилением, да явит Он силу Свою божественную, как некогда в печи Вавилонской[5], ради уверения неверного народа. По продолжительной молитве и после возгласа диакона во всеуслышание: «вонмем», святитель вошел в печь и стоял в пламени около часа, молясь и держа руки простертыми к небу, и никакого вреда не получил от великого пламени огненного; потом, набрав горячих углей в фелонь[6] свой, он вышел невредимым к народу. Взирая на это преславное чудо, все прониклись великим удивлением и страхом; ибо видели, что даже одежды святителя не коснулся огонь и что фелонь его, полный горящего уголья, не опаляется.

– Един Бог, – взывал народ громким голосом и как бы едиными устами, – Бог христианский, великий и сильный, сохранивший раба Своего неопаленным в печи!

Тогда весь Херсон и страна та приняли христианскую веру, удостоверившись преславным чудом в истине ее. Об этом чуде было возвещено великому Константину и поведано святым отцам на Первом Вселенском Соборе, в Никее[7], и все, прославляя Бога, дивились великой вере святого Капитона и его ревности по Боге.

Спустя несколько лет святой Капитон отправился на корабле из Херсонеса в Царьград; поднялась буря, и корабль прибило волнами к устью реки Днепра; там люди неверные и безбожные ограбили корабль и захватили всех бывших на нем, а самого архиерея Божия Капитона потопили в воде.

Он скончался мученически в двадцать первый день декабря, но память его причислена к прежним Херсонесским святителям, пострадавшим в седьмой день марта. Душа его святая соединена с теми на небеси, и все семь архиереев Божиих, епископов Херсонесских, как семь главнейших Ангелов[8], вместе предстоят Пресвятой Троице, Отцу и Сыну, и Святому Духу, единому Богу, прославляя Его со всеми святыми во веки. Аминь.

Примечания

[1] Римский император Диоклитиан царствовал с 285 по 305 годы. В течение 18 лет своего царствования он дозволял христианам открытое исповедание веры, а с 303 года стал преследовать их, и притом о особой жестокостью.

[2] Стадия – греческая мера расстояния, в разное время имевшая разное значение. В III веке по Р. Хр. мера стадия была 184,97 метра или 87 саж.

[3] Константин Великий царствовал с 306 по 337 год.

[4] Омофор – удлиненноый плат с изображением четырех крестов, возлагаемый на плечи и спускаемый спереди и сзади; без омофора епископ не может совершать священных действий. В символическом значении – заблудшая овца (человечество), спасенная от гибели Господином овец (Господом) Лк.16:6.

[5] О чудесном спасении Анании, Азарии и Мисаила из огня – в книге пр. Дан.3.

[6] Фелонь – одеяние епископа и священника, круглое, без рукавов.

[7] Первый Вселенский Собор был в 325 г. и состоял из 318 епископов. Он осудил ересь Ария, учившего, что Сын Божий не равен Богу Отцу; на этом же Соборе было точно определено время празднование Св. Пасхи.

[8] Имена их: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил и Иеремиил.