Корнилий Александровский

Благодатный отрок

Преподобный Корнилий родился в начале XVII столетия, в тяжелое, скорбное и разорительное для Руси Смутное время, попущенное Богом для вразумления и покаяния ее народа. Родители его – Игнатий и Евдокия – были купцами и жили близ царствующего града Москвы, в Троицкой слободе. Во Святом Крещении они нарекли своего сына Космой[1].

Отданный в научение грамоте, он прилежно изучал Священное Писание и другие душеполезные книги, навыкая обращать ум свой к Богу, располагая себя любить Того, Кто явился неизреченной любовью во всем и ко всем. От юности на Косме лежала печать особого, избранного Богом человека.

Он возрастал годами, а вместе с тем зрел разумом и особенно преуспевал добродетелью. Косма очень рано познал сладость и радость молитвы к Богу, Божией Матери, святым угодникам Божиим. Храм Господень был первым домом его духовного жития. Детских игр, веселых занятий он не знал, но полон был страха Божия – этой высшей духовной мудрости. Отрока не по возрасту украшали смирение, кротость, уединение и безмолвие. Косма только и размышлял о том, как ему спастись в этой жизни от прелестей мира, как точнее и полнее угодить Господу Богу и стать ближе к Нему.

Сердце благочестивого отрока совсем не лежало к торговому делу, которым занимался его отец. Душа его стремилась к высшему, нетленному и поистине блаженному богатству, сокрытому в вере и любви к Богу. К такой подвижнической жизни влекли Косму светлые и благодатные примеры многих преподобных отцов, просиявших на Святой Руси чистым своим житием и многими чудотворениями. Еще в ранней юности им овладела живая мысль – идти из любви к Богу тесным и скорбным путем иноческого жития, как самой прямой стезей к высшему бытию. На всю жизнь запали в его душу слова Святого Евангелия: «Всяк, иже оставит дом, или братию, или сестры, или отца, или матерь, или жену, или чада, или села имене Моего ради, сторицею приимет и живот вечный наследит» (Мф.19,29).

Пострижение и первые подвиги

Живя в родительском доме, Косма уже готовил себя к духовной иноческой жизни. Достигнув 23-х лет от роду, он решил окончательно отречься от мира и от всего, что в мире. В одном из московских монастырей Косма принял Ангельский монашеский образ с именем Корнилия и прожил там по изволению Божию пять лет. Ища более совершенного жития, он перешел во Флорищеву пустынь[2], тогда уже известную строгостью своего устава.

Угождая единому Богу, блаженный Корнилий ревностно подражал в подвигах древним и новым устроителям монашества. Для него святы были монастырские правила и уставы. Клиросное и другие братские послушания подвижник нес с большим прилежанием. Цель у него была одна – умертвить плотские страсти человеческого естества и дать место духу, его бессмертным силам. Монастырские богослужения стали для Корнилия лучшей духовной средой жизни, Он всегда помнил, что Господь воздаст иноку не за произнесенные, а за исполненные им обеты. Творя Святую Псалтирь, преподобный с умилением внимал словам псалмопевца, по которым усердно направлял свою жизнь: «Блажен муж иже не иде на совет нечестивых..., но в законе Господне воля его и в законе Его поучится день и нощь. И будет яко древо, насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся, елика аще творит, успеет» (Пс.1,1-3).

Но восходя от силы в силу, подвижник непрестанно ограждал себя глубоким смирением, помня слова Господа: «Егда сотворите вся повеленная вам, глаголите, яко раби неключими есмы» (Лк.17,10).

Козни диавола

При виде таких подвигов блаженного Корнилия исконный враг рода человеческого яростно вооружился на него различными искушениями и страхованиями, являясь порой даже в человеческом образе. Но святой, хранимый десницей Божией, «именем Господним противляхся» ему (Пс.117,12) и силою Честного и Животворящего Креста отгонял от себя полчища невидимых врагов.

Благочестивая и праведная жизнь преподобного, его духовная опытность, его любящая, кроткая душа живо влекли людей, желавших получить от подвижника наставление, а то и благословение на новый образ жизни. Диавол не мог терпеть такого преуспеяния Корнилия в подвигах и начал строить новые козни, дабы удалить святого из пустыни: он внушил настоятелю обители недоброе о нем и даже ненависть к нему, как почитаемому братией монастыря. Однако преподобный с кротостью принял гонение, ибо, по слову апостола, никогда не воздавал злом за зло (Рим.12,17).

Новая обитель и настоятельство

Блаженному Корнилию пришлось оставить Флорищеву пустынь. Свои скорби он воспринимал с верою в Того, Кто ими исправлял и спасал его душу – Всеблагого Промыслителя Бога. Наставляемый и управляемый свыше, боголюбивый подвижник пришел на жительство в основанную преподобным Лукианом Богородице-Рождественскую пустынь.

Узнав о трудах и подвигах блаженного первоначальника пустыни, Корнилий проникся большим почтением к его святой памяти. Он пожелал остаться в этой богоспасаемой обители, освященной благочестивым житием преподобного Лукиана и захоронением его святых мощей, дабы подвизаться далее, следуя его заветам. Осиротевшая после кончины блаженного Лукиана братия вскоре полюбила преподобного Корнилия и стала молить его принять священнический сан, быть им пастырем и в то же время строителем обители. Почитая себя недостойным, он едва согласился на просьбы братии стать их игуменом, и то лишь потому, что видел в сем волю Господню.

Приходя по делам обители в Александровскую слободу, преподобный Корнилий не оставлял без внимания инокинь Успенского монастыря, основанного святым Лукианом, подавая им милостыню и утешая в скорбях. Игумения монастыря Иулитта с сестрами, подобно братии Лукиановой пустыни, тоже стала молить блаженного Корнилия быть их пастырем. Старец сначала отказался, как бы испытывая их, но, увидев искренность моления, принял в свою паству. И с того времени преподобный Корнилий окормлял два монастыря, как и святой Лукиан. Каждую неделю он бывал у инокинь, насыщая их духовно.

В 1658 году патриарх Никон утвердил преподобного Корнилия в звании строителя Лукиановой пустыни и возложил на него управление обеими обителями, мужской и женской. В делах Успенской обители в звании строителя ее святому помогал монах Феофан из той же Лукиановой пустыни.

Смиренный пастырь

Духовную власть преподобного в обоих монастырях видели в добром примере его жизни. Самые трудные обстоятельства правления не могли изменить прежних подвигов святого. Он еще с большим усердием исполнял монашеские правила, находя в них силу для своего церковного служения. Ревностный подвижник считал своим пастырским долгом непрестанно и тщательно поучать братию и сестер обителей достойно нести благое иго Христовых заповедей.

Путь монашеского послушания принес преподобному Корнилию душевную чистоту. Он сподобился от Бога особых благодатных дарований и отличался глубоким рассуждением, учительностью в действиях и поступках. Будто мед истекал со словами проповеди святого, которую он творил в храмах обителей, не вмещавших порой всех людей, с разных сторон приходивших послушать блаженного старца. Его любовь и сострадание, подобно солнцу, широко простирались как на иноков, так и на мирян. Удивительно, что преподобный удовлетворял и успокаивал всех ищущих его наставлений; никто не уходил от него без умиротворения и благодатного утешения. И вот святой старец стал для окрестных жителей большой духовной опорой, как бы новой звездой в нощи земного странствия, путеводящей их к Царству Небесному. И снова воспрянули духом иноки и миряне, видя для себя второго преподобного Лукиана – блаженного Корнилия, взявшего их под кров своих молитв.

Но святого весьма тяготила слава человеческая, в коей он видел первый вред для души. Преподобный Корнилий, слезами омывая свою душу, желал уничижения, подлинного смирения. Вскоре старец решил на некоторое время удалиться в уединенные места, ибо как «желает елень на источники водныя» (Пс.41,2), так и он хотел живой водой подвигов безмолвия обновить и укрепить свой дух. Но сила Божия влекла святого возвратиться к своим обителям. Со смирением принял он зов Господень вступить на прежнее поприще пастырского служения в Александровской земле. Братия, инокини и христолюбивый народ встретили блаженного старца с великой радостью, вновь обретя неоценимое для себя духовное сокровище в общении с ним.

Нам больше известно о трудах преподобного Корнилия в Успенском монастыре, но по ним можно составить представление и об образе его подвига как строителя и духовника Лукиановой пустыни. Достойный преемник преподобного Лукиана, он, по его проречению, для обеих обителей стал «учителем благочестивым и праведным», с особой отеческой любовью заботясь о своей пастве.

Восстановление общежития

Наставляемый Богом, искусный и разумный в управлении, преподобный Корнилий всячески увещевал сестер Успенской обители возобновить расстроившееся вскоре после преставления преподобного Лукиана общежитие как угодное Богу и спасительное для них. Сначала он предложил общежитие не всем, но, по жребию, только трем монашеским келлиям, с целью их испытания. Благочестивый царь Алексий Михайлович тоже внимал устроению женской обители в Александровской слободе. Он даже повелел дать ругу (казенное жалование) насельницам, если все пойдут в общежитие. Нашлись и другие боголюбивые благодетели, которые своими вкладами, и очень щедрыми, способствовали лучшей организации монастыря.

Старицы было опечалились, опасаясь мятежа, который бывает при несогласиях в общежительных обителях и от которого даже сами они незадолго до этого времени пострадали. Но блаженный Корнилий мудро убедил сестер в пользе общежития для них. Он говорит: «Не скорбите о сем и не противьтесь царскому повелению, не будете ничем скудны. Бог вас не оставит, якоже и Христос глаголет: «Аще соберутся во имя Мое два или три, ту есмь Аз посреде их» (Мф.18,20) или пророк глаголет: «Се что добро или что красно, но еже жити братии вкупе» (Пс.132,1). И Великий Государь вас не оставит, и благодетели... Послушайте, Господа ради, соберитеся вси во общее жительство и снесите все имение ваше вкупе, и Бог да будет с вами, и государская милость, и святительское благословение, и мое грешное, аще востребуете. Не утаите, Господа ради, да не постраждете, яко Анания и Сапфира». Послушались инокини своего пастыря и отца, тотчас собрали имения свои и начали все вместе жить и трудиться, славя и благодаря Бога, устрояющего спасение душ в установленных Им законах жизни.

Поучение словом и делом

Все более и более сестер приходило в Успенскую обитель, желая спасти свою душу под руководством святого подвижника веры. Он же, зная на опыте трудность монашеской жизни, не скоро принимал их в монастырь и облекал в монашеские одежды. Новоначальных тщательно испытывал, постоянно поучал всех слову Божию. К трудным и упорным в страстях плоти и души старец употреблял наказания, давал епитимьи, и пастырский его жезл строго хранил общину от нестроений и греховных падений.

Прежде всего преподобный Корнилий учил инокинь святому послушанию как первой добродетели монаха, ибо Сам Господь «послушлив был даже до смерти» (Флп.2,8) и «не творил волю Свою, но волю пославшего Его Отца» (Ин.5,3). У апостола Павла мы находим подобное поучение о послушании: «Повинуйтеся наставником вашим и покоряйтеся, тии бо бдят о душах ваших, яко слово воздати хотяще, да с радостию сие творят, а не воздыхающе, несть бо полезно вам сие» (Евр.13,17). Сестры Успенской обители повиновались своему духовному отцу как Ангелу Божию и истинному наставнику. Без его благословения никто ничего не делал. Преподобный заповедовал им повиноваться и келейной начальнице, как самому ему и настоятельнице. «Буди воля Божия и отеческая», – говорили инокини, идя на послушание.

Особо обращал внимание блаженный старец на стяжание молитвы как основного делания души, о чем учил и апостол, говоря: «Непрестанно молитеся» (1Фес.15,17). Он заповедовал предварять молитвою все, чем бы ни занимался инок, и никогда не порывать с ней связи. Большим злом преподобный считал празднословие, которым враг часто прельщает иноков, отдаляет их от спасительного делания. Как добрый пастырь, старец постоянно напоминал сестрам, что Бог зрит «токмо на кроткого и молчаливого, и трепещущего словес Его» (Ис.66,2).

Сам преподобный Корнилий все время, свободное от церковных дел и келейной молитвы, использовал для усердных занятий телесным трудом, не давая места праздности, как матери всех пороков. Он сам устраивал монастырские службы, уча сестер необходимому мастерству. Так, келарская, хлебная, квасная, житенная, швейная, красильная, сапожная и другие службы были тесно связаны с умением и трудами святого строителя. Он заботливо и внимательно обходил обитель, наблюдая, все ли благочинно на послушаниях. Сестер, нерадивых в деле, старец кротко поучал, напоминая слово Божие; успех же в трудах вразумлял приписывать не себе, но единому Богу, по слову псалмопевца: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу о милости Твоей» (Пс.113,9).

Сугубую ревность являл святой о церкви Божией, о уставности богослужения, учил сестер церковному пению, малограмотных – чтению. Преподобный Корнилий помышлял о храме Божием как месте селения славы Господней, коему, как дому Божию, подобает велие благолепие, ибо он больше и краше всех человеческие строений. И паству свою наставлял он почитать церковь Божию, говоря: «Понеже бо в ней Духом Святым породихомся, и дадеся ею живот человеком, в ней бо оставление грехов приемлем, и причастия Пречистых и Животворящих Тайн сподобляемся, а по смерти же обретаем ею Царствие Небесное». Почитал святой и причетников церковных, всякую потребу для них исполняя. Подобно зоркому орлу следил он за поведением сестер в храме: дремлющих возбуждал, а бодрствующих в молитве ободрял.

Как евангельский добрый пастырь опекал и обучал преподобный Корнилий свое словесное стадо духовным наукам жизни. Рыбак искусный, поймав большую рыбу, не сразу влечет ее, чтобы не порвать удицу и не потерять рыбу. Так и оный богомудрый ловец душ человеческих постепенно отучал сестер от мирской жизни, от привязанности к ее прелестям и сладостям. Из бытовых вещей он повелевал иметь самое необходимое, денег казенных на руки никому из сестер не давать, кроме клирошанок, и то немного, на утешение, немощи ради. Но самым главным преподобный считал то, чтобы сестры с радостью жили в обители, как небесной пристани, и неисходно в ней пребывали. Когда же старец видел свое стадо унывающим, милостиво отпускал их с игуменией или старшими сестрами на отдых, устраивал им прогулку, указывая тихое место в поле или близ реки, где нет людского пути, дабы утешились от нашедшей печали.

Милосердие святого

Не замедлил преподобный устроить для сестер и больницу. Каждую неделю посещал он находившихся в ней, особенно же в те дни, когда сам служил Святую литургию. Больные сподоблялись во встрече с ним каких-то особых, обильных благословений для себя, растворенных глубоким и вдохновенным пастырским словом. Обновленные душеполезными наставлениями старца, больные чудом оживали духом и с честью его провожали. Отшедших, умерших в обители, блаженный Корнилий сам отпевал и погребал, а по субботам усердно поминал всех почивших инокинь.

Преподобный с большим участием творил попечение о сиротах и убогих отроковицах. Начиная с двухлетнего возраста он собирал их в школу, что основал при монастыре, и приставлял к ним одну из мастериц-клирошанок для воспитания и первого обучения грамоте. Старец часто приходил с богомольцами в эту школу, где дети, им собранные, со старанием читали ему стихи.

Для странников и нищих святой повелевал всегда устраивать в обители трапезу, уча почитать в них Самого Христа, сказавшего: «Алкал Я, и вы дали Мне ясти, жаждал, и вы напоили Мене, странен бех, и введосте Мене» (Мф.25,35).

Неусыпные труды

По молитвам преподобного Корнилия, благодаря его неустанным заботам обе обители значительно расширились и укрепились. Их благоустроение он проводил на средства щедрых благотворителей из членов царской семьи, князей, бояр, на вклады самого государя.

Так, в Лукиановой пустыни несколько раз возводились новые деревянные церкви вместо ветхих, а в 1680 году преподобный заложил каменный храм Богоявления с приделом великомученика Феодора Стратилата, строительство которого было закончено уже при его преемнике по настоятельству.

В Успенской обители при нем была обновлена Успенская церковь[3], заново построены Сретенская церковь и больничные келлии при ней, каменные келлии и трапезная для сестер, часть каменной ограды; заложен храм великомученика Феодора Стратилата над святыми вратами. Часто бывало так, что днем работали государевы местера, а с вечера до утрени – преподобный Корнилий с сестрами, не щадя себя, во славу Божию и на благо святой обители. Приставленный к строительству Иван Васильевич Герасимов признавался, говоря: «Отче святый, у меня днем сто человек столько не сделают, сколько ты нощию со старицами».

Ропот братии

Однако диавол, не оставляющий в покое истинных угодников Божиих, вооружил на святого братию Лукиановой пустыни, которые начали роптать. Несмотря на то, что преподобный заботился об обеих обителях, они говорили: «Не добро сие будет, что свою обитель оставил, а печется о другой; к нашей бо церкви поставлен в строители и в священники учинен, а тамо живет без святительского благословения». Так злословили преподобного Корнилия прямо при благодетелях монастыря, поносили его везде, говорили о нем самое нелепое. Но святой все терпел и переносил с кротостью, помня апостольское слово, что «многими скорбьми подобает нам внити в Царствие Божие» (Деян.14,22).

Игумения Анисия, услышав о недовольстве братии Лукиановой пустыни, с двумя старицами поехала в Москву к патриарху Иоасафу II (1667–1672). Она молила первосвятителя преподать благословение на пребывание преподобного Корнилия в Успенской обители в связи с вопросами ее духовной жизни, да и строительства в ней, что патриарх и утвердил своей грамотой. С того времени старец не оставлял Успенской обители в запросах ее жизни, продолжая с неослабным вниманием заботиться и о Лукиановой пустыни. Сначала преподобный жил в особо устроенной келлии, что у святых врат Успенского монастыря, а впоследствии перешел в дом за его оградой близ стен, где жил с келейником из Лукиановой пустыни, благоговейным старцем Исихием.

Бессилие диавола

Диавол же еще больше разъярился на преподобного Корнилия, начал творить всякие козни: наводил страхования во сне и наяву, в образе мыши грыз его ногу, страшно бил в стены келлии. А однажды летом, когда святой ехал из Лукиановой пустыни в Успенскую обитель, в лесу внезапно поднялась сильная буря, так что даже клобук слетел с его головы; лошадка тотчас упала под ним. В трепете преподобный услышал из леса чей-то громкий голос, но никого не увидел: «О злой калугер[4]! Я буду с тобой непрестанно бороться, пока не побежду, потому что многие мои сосуды восхитил еси». Старец едва пришел в себя от устрашающей бури, оградил тотчас себя крестным знамением и долго слезно молился. Тогда все утихло, и он благополучно добрался до обители, где поведал сестрам о случившемся, благодаря и славословя Бога об избавлении его от искушения диавольского.

Тогда исконный враг рода человеческого, видя, что святой непобедим, воздвиг на него еще и злых людей. Случилось преподобному возвращаться в Успенскую обитель после ловли рыбы на озере. Вдруг выскочили из леса разбойники, схватили лошадь за узду и начали бить блаженного палкой. Но конь, когда ударили его, вырвался из их рук и унес старца снова на озеро, оставив только клобук на пути. Разбойники в ярости и злобе говорили: «Ушел из рук наших, мы ведь на то вышли, чтобы его смерти предать». Много и от других злых людей пострадал святой. Так, даже хотели сжечь его огнем. Он же с помощью Божией благодушно все переносил, ни во что вменяя эти козни и искушения. Печалился же и проливал многие слезы об одном – о спасении вверенного ему словесного стада монашествующих как в Лукиановой пустыни, так и в Успенском женском монастыре.

Кончина и почитание преподобного

Более двадцати лет милостью Божией и заступлением Пресвятой Богородицы подвизался блаженный Корнилий в устроении обителей, основанных преподобным Лукианом. Труды его в развитии и укреплении местного монашества поистине исключительны. Живя в большом воздержании, среди неусыпных молитв и трудов, превозмогая многие болезни, святой достиг глубокой старости, но ревность и бодрость духа не оставляли его. Усовершившись в подвигах, он обогатился истинным сокровищем – дарами Духа Святого. Человек и призван богатеть в Бога христианскими добродетелями.

Но вот пришло время переселения преподобного Корнилия в обители горние, к Отцу Небесному, которому он всю жизнь служил всем сердцем и душой, всей мыслью и крепостью своей. Вручив монастыри Господу Богу и Пречистой Его Матери, святой с молитвой предал свою честную и трудолюбивую душу в руце Божии. Тяжка и неутешна была скорбь духовных чад блаженного старца, лишившихся своего отца и наставника. Единственной их отрадой была надежда, что он будет молиться о них у Престола Вседержителя и, преставившись телом, неотлучно будет с ними своим духом.

Кончина преподобного иеросхимонаха Корнилия последовала 11/24 августа 1681 года. Честные мощи его погребли в склепе под алтарем Троицкого Собора Успенского монастыря[5]. Память святого издавна почиталась и в распространенных им обителях, и местными жителями: ежегодно в день преставления преподобного Корнилия у надгробия над его мощами при большом стечении народа совершалась панихида. Христолюбивый люд притекал к благодатным мощам святого старца со своими нуждами и скорбями и в другие дни. Так, на одной из стен склепа вырезана надпись: «Исцеление Иоанна в День Святой Троицы. 1882 год».

Прославление и обретение мощей

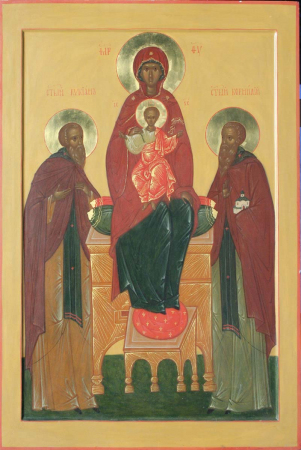

В 1984 году преподобные Лукиан и Корнилий были прославлены в Соборе Владимирских святых для местного почитания в г. Александрове. В 1995 году им составлены службы, акафисты, написаны жития, иконы. В мае того же года обретены честные мощи преподобных, которые Господь сохранил от тления и поругания. Мощи преподобного Лукиана открыто почивают в Богоявленском храме Лукиановой пустыни, а мощи преподобного Корнилия – в Троицком соборе Успенского монастыря. Отныне по благословению архиепископа Владимирского и Суздальского Евлогия память святых угодников чтится повсеместно на Владимирской земле. Пусть же эта блаженная память преподобных Лукиана и Корнилия Александровских станет для православного народа Божия еще одной путеводной звездой в ночи страстного и греховного мира сего, помогающей сделать как можно более доброго, вечного и спасительного во славу Божию, во украшение Церкви нашей, во укрепление Отечества нашего.

Примечания

[1] В синодике Успенского монастыря II пол. XVII века читаем: «В лето 7189/1681 месяца августа в 11 день преставися отец Корнилий (игумен Лукьяновой пустыни и устроитель Александровскаго Успенскаго девичьяго монастыря после о. Лукьяна). Память отца Корнилия месяца ноембрия в 1 день». 1/14 ноября Церковь совершает память святого бессребренника и чудотворца Космы Асийского, в честь которого, видимо, был наречен во Святом Крещении преподобный Корнилий.

[2] Флорищева Успенская пустынь основана в 1651 году по благословению патриарха Иосифа схимонахом Мефодием в Гороховецком уезде Владимирской губернии (ныне на территории Нижегородской области).

[3] В 1667 году, через 13 лет после первоначального освящения преподобным Лукианом Успенского храма, вновь дана патриархом Иоасафом грамота на имя игумении Анисии об освящении той церкви, и Успенский храм вторично освящен преемником Лукиана преподобным Корнилием, что свидетельствует сохранившаяся на водруженном в Успенской церкви кресте следующая надпись: «Освятися сей алтарь Господа нашего Иисуса Христа во храме Пресвятыя Богородицы честнаго и славнаго Ея Успения в девиче монастыре, что в Александровской слободе, лето 7175/1667/ августа в 14 день при благоверном царе и великом князе Алексее Михайловиче всея Руси, при патриархе Иоасафе Втором, при духовнике строителе иеромонахе Корнилии, при игумении Анисии». – Монастыри, соборы и приходские церкви Владимирской епархии, построенные до начала XIX столетия. Часть 1, глава VIII.

[4] Калогер, или калугер (с греч. – добрый старец) – в древности так называли младшие старших монашествующих лиц; впоследствии стало применяться ко всем монахам.

[5] На каменном надгробии над святыми мощами преподобного Корнилия вырезана следующая надпись: «Лета 7189/1681/ августа в 11 день, на память святаго мученика и архидиакона Евпла преставися раб Божий Александровой слободы Успенского деваго монастыря духовник схииеромонах Корнилий».