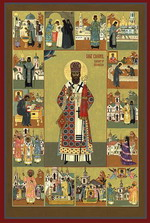

Рафаил Бруклинский

Святой Рафаил[1] родился в Сирии в 1860 году от благочестивых православных родителей Михаила Хававини и его второй жены Марии – дочери священника из Дамаска. Точная дата рождения Рафаила неизвестна, но сам он предполагал, что родился если не в день его именин – Собора Архангелов Михаила и Гавриила и Небесных Сил Бесплотных (8 ноября по старому стилю) – то приблизительно либо накануне, либо после него. Это было время жестоких гонений на христиан, когда их приходской священник св. Иосиф Дамасский (память 10 июля) и все, кто был с ним близок, были преданы мученической смерти и когда семья Хававини была вынуждена бежать в Бейрут, чтобы спастись от неминуемой гибели. Именно здесь, в Бейруте, а не в родном городе, будущий святой первый раз увидел свет дня, и в самом деле, уже в начале жизни этого ребенка, стало очевидно, что он не будет иметь "постоянного града" в этом мире, но будет искать град грядущий (Евр.13:14).

В 1861 г. на праздник Богоявления он был крещен с именем Рафаила, а немного позднее, весной того же года, семья смогла вернуться в Дамаск. Несмотря на то, что в 1674 г. ребенок блестяще закончил начальную школу, стало ясно, что Михаил Хававини не мог более позволить себе обучение сына. К счастью, помощь пришла через диакона Афанасия Аталлаха (позже Хомского митрополита), который походатайствовал пред патриархом Антиохийским Иерофеем о принятии Рафаила в качестве студента на пастырские подготовительные курсы при патриархии. Он был таким хорошим студентом, что в 1877 г. был избран на должность заместителя преподавателя. В следующем году он был назначен учителем арабского и турецкого языка. 28 марта 1879 г. патриарх Иерофей совершил над ним монашеский постриг, и Рафаил стал иподиаконом Его Блаженства.

Т. к. в 1840 г. Баламандская семинария была закрыта, Константинопольский патриарх Иоаким III предложил Антиохийскому патриарху прислать хотя бы одного достойного студента для обучения в богословской школе в Халки с выплатой стипендии, и св. Рафаил был как раз тем единственным, который был для этого избран.

8 декабря 1885 г. он был рукоположен в сан диакона в храме при школе. В июне 1886 г. молодой диакон получил диплом по специальности "богословие" и вернулся в свою родную страну с надеждой послужить здесь на благо Церкви. Иеродиакон Рафаил произвел сильное впечатление на патриарха Антиохийского Герасима, и потому он часто брал его в пастырские поездки по своим приходам. Когда Его Блаженство не мог присутствовать, Слово Божие преподавал людям иеродиакон Рафаил. Но он не был удовлетворен глубиной своих знаний и жаждал знать как можно больше; это происходило не от личной гордости или амбиций, а от желания приносить пользу другим. Слова царя Соломона как нельзя более подходят к св. Рафаилу: "Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее; научи правдивого, и он приумножит знание" (Притч.9:9). Поэтому он испросил благословения у патр. Герасима поступить на курсы аспирантуры в богословскую школу в России, обещая вернуться и служить патриархии секретарем со знанием русского языка. Патриарх дал свое благословение, и иеродиакон Рафаил был принят студентом в Киевскую духовную академию.

В 1880 г. патр. Герасим назначил молодого иеродиакона главой представительства Антиохийской Церкви в Москве. По просьбе патр. Герасима он был рукоположен в священство ректором Академии епископом Сильвестром. Месяц спустя он был возведен в сан архимандрита митрополитом Московским Иоанникием и утвержден как настоятель церкви представительства Антиохии в Москве. Через 2 года архимандриту Рафаилу удалось уменьшить долг представительства с 65 тыс. рублей на 15 тыс. рублей. Также он устроил приезд в Россию 24 сирийских студентов для продолжения их учебы, надеясь, что они вернуться в Сирию для обучения других.

Когда патр. Герасим сложил с себя патриаршие обязанности, чтобы принять Иерусалимскую епархию, архим. Рафаил воспринял это как возможность для освобождения Антиохийской Церкви от господства иностранных иерархов. Пылая любовью к Антиохийской Церкви и желая предоставить управление ею коренным клирикам и мирянам, архим. Рафаил развил бурную деятельность, рассылая письма отдельным антиохийским епископам и влиятельным мирянам и публикуя статьи в русской прессе, чтобы привлечь внимание к трудному положению Антиохии. Однако решительные действия не увенчались успехом, и он даже поплатился за свою откровенную критику. В ноябре 1891 г. митрополит Спиридон, грек-киприот по происхождению, был избран Антиохийским патриархом. Многие арабы предполагали, что он подкупил избирателей раздачей 10 тыс. лир различным знаменитым людям Дамаска.

Архим. Рафаил отказался поминать нового патриарха за богослужением в церкви при представительстве. В результате патр. Спиридоном он был временно отстранен от служения. Св. Рафаил принял свое отстранение, но продолжал писать статьи в русских газетах в защиту антиохийского дела.

Патриархи Антиохийской, Константинопольской, Александрийской и Иерусалимской Церквей обратились к царю с просьбой запретить газетам публиковать статьи св. Рафаила и добились успеха. Когда этот путь стал для него закрыт, св. Рафаил начал издавать свои материалы в форме книг. Наконец, патр. Спиридон написал письмо помощнику обер-прокурора России – другу св. Рафаила – с просьбой убедить отца Рафаила испросить прощение у патриарха. Тот исполнил просьбу обер-прокурора, и временное прещение было снято. Св. Рафаилу было позволено перевестись из-под юрисдикции Антиохийской Церкви под юрисдикцию Русской и остаться в России. Он уехал в Казань, занял должность учителя арабского языка в Духовной академии и оставался там до 1895 г., когда был приглашен Сирийским православным благотворительным обществом Нью-Йорка приехать к ним в этот город, чтобы стать пастырем арабской православной общины.

Когда апостолу Павлу было видение мужа-македонянина, умоляющего его придти и помочь им (Деян.16:10), он отправился в великое миссионерское путешествие; когда святой Рафаил услышал о нуждах своих соотечественников, которые были рассеяны в чужой стране, он пересек океан, чтобы потрудиться в еще одной незнакомой стране.

Архимандрит Рафаил прибыл в Нью-Йорк 2 ноября 1895 г. и был радушно встречен делегацией христиан-арабов, которые ожидали своего пастыря из России. 5 ноября, в свой первый воскресный день в Америке, он сослужил Божественную литургию с епископом Николаем в русской церкви в Нью-Йорке. Менее двух недель со дня прибытия понадобилось архимандриту Рафаилу, чтобы найти подходящее место в нижнем Манхеттене, соорудить здесь храм и снабдить его церковной утварью, привезенной им из России. Епископ Николай освятил новую церковь в честь свт. Николая Мир Ликийского.

Сей ревностный пастырь оставался в Нью-Йорке для совершения богослужений и наставлений своих прихожан. Но вскоре, однако, услышал о более мелких общинах христиан-арабов, разбросанных по всей Северной Америке. До сих пор они не имели пастыря, который бы заботился о них. Неудивительно, что некоторые были вынуждены уходить в другие деноминации или же абсолютно пренебрегать своими религиозными обязанностями. Такое положение дел стало предметом непрестанной заботы для св. Рафаила, не оставлявшей его на протяжении всего служения. Хотя он не был против диалога ни с инославными христианами, ни с другими религиями, но никогда не выпускал из вида ту грань, которая разделяла православие от неправославия. Он всегда настаивал, чтобы любое церковное единство обязательно основывалось на учении семи Вселенских Соборов.

Все слова и дела св. Рафаила были постоянным свидетельством православия его жизни и всего, чему он учил. Он всегда ратовал за чистоту веры, "однажды переданную святым" (Иуд.1:3). Если поначалу он не понимал учения неправославных, то позднее он открыл, как далеко они отстоят от православного вероучения. Когда же он осознал это, то предпринял действия, чтобы защитить свою паству от вредных влияний. Он наставлял людей не посещать инославные богослужения, чтобы они не приходили в смущение "учениями различными и чуждыми" (Евр.13:9). Он считал, что при отсутствии возможности посещать православный храм желательно, чтобы глава семейства читал Часы дома по Часослову.

Летом 1896 г. св. Рафаил предпринял первую из нескольких пастырских поездок по всему континенту. Он посетил тридцать городов, находящихся между Нью-Йорком и Сан-Франциско, в поисках потерянных овец Господних в городах, весях и отдаленных фермах. Он насыщал духовно жаждущих людей Словом Божиим на всяком месте, где останавливался. Он венчал браки, крестил, принимал исповедь и служил Божественную литургию. Там, где не было храма, он служил ее в домах верных. Другими словами, он ревностно исполнял свое служение как проповедник Евангелия, претерпевая много трудностей и скорбей, и был внимателен ко всему, что имело отношение к заботе о его пастве.

В 1898 г., по благословению еп. Николая св. Рафаил издал свою первую книгу в Новом Свете – это служебник на арабском языке Он назывался "Книга истинного утешения в святых молитвах" ("The Book of True Consolation in the Divine Prayers"). Эта книга, содержащая последование литургии и молитвы была очень нужна как священнослужителям для совершения богослужений, так и простым людям в их личной молитвенной жизни. Издание книги на английском языке было осуществлено архимандритом Серафимом (Нассаром). Ею пользуются и до сего дня.

С мая по ноябрь 1898 г. св. Рафаил отправился в свое второе пастырское путешествие. Во время этой поездки он убедился в необходимости для служения в новых, основанных им, церквях священников, говорящих по-арабски. Вернувшись в Нью-Йорк, он написал отчет епископу Николаю, в котором выразил свою озабоченность этим. По благословению епископа Николая св. Рафаил смог добиться приезда опытных священников из Сирии. Он также находил образованных мирян, которых мог бы представить к рукоположению. Будучи архимандритом и позднее епископом, св. Рафаил, как правило, назначал священников только после получения благословения от русского иерарха, возглавлявшего Американскую миссию. Таково было в то время нормальное положение дел в Америке. Архимандрит Рафаил приветствовал епископа Тихона, когда тот стал правящим архиереем в Америке, заменив еп. Николая. 15 декабря святитель Тихон приехал служить Литургию в сирийской церкви свт. Николая. Рафаил сообщил своей пастве, что их новый архипастырь – это тот, кто послан сюда, чтобы заботиться обо всем стаде Христовом: россиянах, славянах, сиро-арабах и греках, рассеянных по всему континенту Северной Америки. В то время, конечно, там не было параллельных юрисдикций, основанных по принципу национальности. Церковь объединяла людей самого разного происхождения под омофором русского архиепископа. Это было нормой, пока революция 1917 г. не деформировала церковную жизнь в России, а также в Америке.

В марте 1899 г. св. Рафаил получил от еп. Тихона разрешение начать сбор средств для устройства кладбища и для строительства новой церкви вместо часовни, расположенной в старом здании на загрязненной улице. Весной он отправился в еще одну пастырскую поездку по сорока трем городам. Семь месяцев провел он в северо-восточных, южных и среднезападных регионах Соединенных Штатов, пересекая страну по суше и по морю, преодолевая препятствия и трудности, возникавшие на его пути. Св. Рафаил служил грекам и россиянам столь же усердно, как и арабам, совершая Венчания, Крещения и восполняя Таинство Брака тех православных людей, которые сочетались браком у неправославного духовенства. Бывало, он миропомазывал некоторых детей, крещеных католическими священниками. В Пенсильвании в городе Джонстауне он сумел примирить тех, личная вражда которых грозила расколом арабской общине. Если гражданским судам не удавалось водворить мир, то св. Рафаил восстанавливал спокойствие и прекращал горькую вражду. В Джонстауне он получил телеграмму об избрании митрополита Мелетия (Даумани) патриархом Антиохийским. В великой радости поведал св. Рафаил своему народу, что впервые за 168 лет коренной араб был избран предстоятелем Антиохийской Церкви.

После утверждения в должности нового патриарха, арх. Рафаилу предложили стать преемником Мелетия – митрополитом Латакским. Патриарх, однако, заявил, что Св. Синод не может избрать о. Рафаила по причине важности его служения в Америке. В 1901 г. митрополит Бейрутский написал арх. Рафаилу просьбу стать его викарным епископом, на которую получил ответ, что не может покинуть вверенную ему паству в Америке, так как, прежде всего, он хочет построить постоянно действующий храм и приобрести приходское кладбище. Проблема кладбища была решена в августе 1901 г., когда о. Рафаил купил часть Оливетского кладбища в Лонг-Айленде.

В декабре 1905 г. арх. Рафаил был избран епископом Захлетским. Патриарх Мелетий прислал ему телеграмму с поздравлением и просьбой вернуться. Отец Рафаил поблагодарил патриарха, но и на сей раз уклонился от высокого сана, выражая сильное желание осуществить свой замысел о сооружении храма для сирийской общины в Нью-Йорке. На следующий год им было куплено церковное здание, которое как раз в то время продавалось на улице Пасифик в Бруклине, и переделал его для православного богослужения. Освящал церковь – к великой радости присутствующей паствы – еп. Тихон. Так завершился второй главный замысел св. Рафаила.

Число приходов в епархии Северной Америки постоянно возрастало, и посещение их всех еп. Тихоном стало неосуществимым. Требовалась реорганизация епархии с тем, чтобы управление ею было более эффективным, и еп. Тихон представил российскому Св. Синоду план переноса епархиального центра из Сан-Франциско в Нью-Йорк, т. к. большинство приходов и пасомых было сосредоточено на востоке. А поскольку различные этнические группы пасомых требовали особого внимания и пастырского руководства, еп. Тихон предложил сделать арх. Рафаила своим вторым викарным епископом (первый – еп. Аляскинский).

В 1903 г. Св. Синод Русской Церкви единодушно избрал архим. Рафаила епископом Бруклинским и одновременно продолжающим быть главой Сиро-Арабской Миссии в Северной Америке. Св. Синод доложил об этом избрании патриарху Мелетию, и тот с радостью принял решение Синода. Еп. Тихон письменно известил св. Рафаила об его избрании и в ответ получил письмо с выражением согласия. Тем временем о. Иннокентий Пустынский был посвящен в епископы, первого викария еп. Тихона в соборе Казанской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге.

В третье воскресенье Великого поста 1904 г. св. Рафаил стал первым православным епископом, возведенным в этот сан на Американской земле. Посвящение было совершено в соборе свт. Николая в Бруклине еп. Тихоном и еп. Иннокентием. Облачения для нового епископа были даром царя Николая II. После посвящения еп. Рафаил продолжил свои пастырские труды, рукополагая священников и назначая их на приходы, помогая еп. Тихону в управлении епархией.

В конце 1904 г. еп. Рафаил заявил о своем намерении издавать официальный журнал Сиро-Арабской миссии под названием "Слово" (Al-Kalimat). Предполагалось, что такой журнал мог бы теснее связать людей с приходами его епархии. Еп. Рафаил понимал, что он не сможет лично посетить всех православных христиан Северной Америки, но сможет при помощи печатного слова проповедовать слово о спасении даже тем, кого никогда не встретит. Журнал должен был быть духовного, нравственного и церковного содержания, способствующего укреплению веры у людей. Журнал фокусировал внимание на пяти темах: догматические истины, нравственное воспитание, историческая и современная церковная тематика, хроника Крещений, Венчаний и т.д. и официальные сообщения. Первый выпуск журнала вышел в январе 1905 г., и св. Рафаил оценил это событие как веху, равную по значимости приобретению собора свт. Николая и приходского кладбища.

В июле 1905 г. св. Рафаил освятил территорию, отведенную для Свято-Тихоновского монастыря, и благословил приют для сирот в Южном Канаане в Пенсильвании. Через три дня он председательствовал на собрании духовенства епархии в Олд-Фордже (в Пенсильвании), т.к. архиеп. Тихон находился в Сан-Франциско. Среди духовенства присутствовали трое, которые впоследствии будут причислены в лику святых: о. Алексий Товт, о. Александр Хотовицкий и о. Иоанн Кочуров (двое последних примут мученическую кончину в России).

В следующие 10 лет еп. Рафаил заботился о своей растущей пастве. С ростом Нью-Йоркской общины стало расти число детей, и он был озабочен их будущим. Он хотел основать вечернюю школу, чтобы учить их в Духе Христовом, т.к. будущее Церкви в этой стране зависело от образования молодежи. Дети, не говорящие по-арабски, уже ходили в неправославные храмы, где занятия в воскресных школах велись на английском языке. Еп. Рафаил видел настоятельную необходимость в использовании английского языка в богослужении и образовании для развития Сиро-Арабской миссии. Внимая словам ап. Павла о молитве на понятном народу языке, св. Рафаил рекомендовал использовать во всех своих приходах служебник, переведенный на английский язык Изабеллой Хэпгуд (Isabella Hapgood).

В марте 1907 г. св. Тихон вернулся в Россию и его место занял архиеп. Платон. Вновь св. Рафаил оказался необходим для епископского служения в Сирии и в связи с этим был выдвинут на место митрополита Трипольского после избрания Григория патриархом в 1908 г.

Однако св. Синод Антиохии отклонил кандидатуру Рафаила, ссылаясь на каноны, запрещающие перемещения епископов из одного города в другой.

На праздник Торжества Православия в 1911 г. еп. Рафаила поздравляли с 15-летием его служения в Америке. Архиеп. Платон преподнес ему в дар икону Спасителя в серебряном окладе и поблагодарил за служение. По своему смирению св. Рафаил никак не мог понять, почему его так чествуют, ведь он всего лишь исполняет свой долг; он считал себя "рабом неключимым", хотя в совершенстве исполнял служение ему порученное (св. Игнатий Антиохийский, письмо к Ефесянам).

К концу 1912 г. еп. Рафаил во время своих трудов занемог. Доктора признали сердечную недостаточность, которая и стала впоследствии причиной его смерти. Через две недели он почувствовал себя достаточно сильным, чтобы отслужить литургию в своем соборе.

В 1913-14 гг. этот епископ-миссионер продолжал совершать пастырские поездки в разные города. В 1915 г. он вновь заболевает и проводит два месяца дома, с терпением перенося свое недомогание. 14/27 февраля, в 12:40 он почил от трудов своих. Его позвали – ответа не было. Его потрясли – но он уже отошел.

С самой юности для св. Рафаила не было большей радости, чем служить Церкви. По прибытии в Америку он нашел здесь свою паству разбросанной повсюду и призвал ее к единению. Он никогда не пренебрегал своей паствой: ездил по всей Америке, Канаде и Мексике в поисках тех, о ком смог бы заботиться, удерживал их от уклонения "на чужие пастбища" и защищал от духовного вреда. В течение 20 лет своего верного служения он наставлял их и помогал им возрастать. К моменту смерти святителя Сиро-Арабская миссия имела 30 приходов с 25 тысячами верующих. Он был также ученым и автором нескольких книг. Его перу принадлежит большинство статей в "Слове". Он служил не только своей арабской общине, но наставлял греков и русских, говоря с ними на их языке. Он прекрасно владел английским и поощрял использование этого языка в церковнослужении и образовании.

Св. Рафаил общался с самыми разными людьми и был для них заботливым отцом. Он заслужил их любовь и уважение, прежде всего, своей собственной любовью к ним, а также своим обаянием и прекрасным характером. К людям он всегда был добр, милосерден и снисходителен, но строг к себе. Он довел до конца много добрых начинаний в своей жизни и теперь со святыми Ангелами непрестанно возносит молитвы и славословия Богу.

Молитвами Святителя Рафаила да возможем и мы заслужить Царствие Небесное. Аминь!

Перевод с английского группы студентов Сретенского училища

Примечание

[1] Память 27 февраля (амер.). Не включён в современный Месяцеслов Русской Православной Церкви.