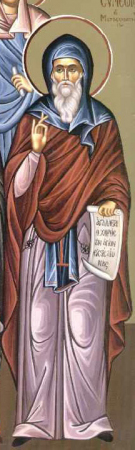

Симеон Метафраст

Краткое житие преподобного Симеона Метафраста[*]

Причтён греческой церковью к лику святых (память 9 ноября по юлианскому календарю). Михаил Пселл около 1050 года составил его жизнеописание и церковную службу в честь его. По словам Пселла, «он всегда и везде умел приноровляться ко времени и обстоятельствам, был изменчив и гибок, когда нужно; не боялся новшеств, когда это приносило пользу, стоял за старинный обычай, когда это было удобно». Симеон Метафраст известен собранной им по поручению императора коллекцией житий святых (несколько сотен), причем он не ограничился одним собранием древних сказаний, а пересказал или переложил их; отсюда его название Метафраст (от греч. μεταφράξειν – пересказывать, перелагать). Жития Метафраста составляют три тома «Греческой патрологии». Кроме дополнений, внесенных Метафрастом от себя, ради «полноты и силы» повествования и красоты речи, Пселл находит в метафразах его и элемент исторической критики: он устранял из древних сказаний то, что было написано в них «несправедливого», а также «ошибки в словах», вообще все, что могло вызывать «насмешки и даже презрение» читателей. Монфокон, на основании сличения метафраз Симеона с редакциями старых житий, также находит, что Метафраст значительно улучшил первоначальный вид житий. Критика Метафраста весьма робка и скромна; в его метафразах много вполне легендарного, что у некоторых позднейших писателей житий, например, у святителя Димитрия Ростовского, в его Четьях Минеях, оказывается более или менее устраненным.

Во всех тех случаях, когда Метафрасту приходилось иметь дело с единственным сказанием о каком-либо святом, он сохранял его в его подлинном изложении, хотя бы оно и не было достоверно, руководясь желанием оставить назидание и в жизнеописании малоизвестного святого. Он часто обращается к просопопее, влагая в уста исповедников и отшельников целые речи, иногда имеющие стереотипный характер. Число жизнеописаний, составленных Симеоном, доселе с точностью не определено. Алляций, сличавший их с древними подлинниками житий по рукописям Ватиканской библиотеки, насчитывает их 122. Из числа остальных, встречающихся с именем Метафраста, 444 жизнеописания и похвальных слова принадлежат другим известным лицам, а 95 – лицам неизвестным. Преосвященный Филарет Черниговский думает, что «многие» из последних были «исправляемы» Симеоном Метафрастом. Кроме житий святых, Симеон является автором канона преподобной Марии Египетской и канона на «плач Пресвятой Богородицы», читаемого на повечерии Великой Пятницы. Также ему принадлежит ряд молитв, читаемых в православии перед причащением.

Иное житие преподобного Симеона Метафраста

Преп. Симеон Метафраст является одной из самых известных – и одновременно загадочных – фигур византийской истории и литературы. До сих пор не установлено с полной достоверностью, являются ли Симеон Метафраст и Симеон Логофет (или Магистр), которых часто отождествляют, одним и тем же лицом. Так, автор статьи в Энциклопедическом словаре Брокгауза-Ефрона считал, что это два совершенно разных человека, а слова «Метафраст» и «Логофет» всего лишь прозвища[1], следуя, очевидно, аналогическому мнению русского академика А.А. Куника, высказанному им еще в 1848 году[2]. В силу отсутствия точных хронологических данных нет единого мнения и насчет дат его жизни. Так, один из виднейших католических историков XVI в. Ч. Бароний считал, что Симеон Метафраст жил в первой половине IX в., однако в результате тщательных исследований выдающийся русский византист В.Г. Васильевский установил, что автор жития свт. Григория Великого жил во второй половине X в. и умер между 990 и 1000 годами[3].

Отождествляя Симеона Метафраста и Симеона Логофета, В.Г. Васильевский, описывая личность этого исторического деятеля, сообщил, опираясь на сведения, почерпнутые из сочинений византийского хрониста, ученого и государственного деятеля Михаила Пселла, что Симеон Метафраст родился в столице империи, Константинополе, прославился умением сочетать философию и риторику, был богат, занимал высокие должности при дворе: он был и госсекретарем, и политическим советником императора, и логофетом дрома 4. Прозвание Метафраст (греч. «пересказчик» ) он получил за поистине исторический труд («великий подвиг», по выражению В.Г. Васильевского) – переложение, переработку, сведение воедино и издание древних текстов о мучениках и житий святых. В имевшихся в то время житиях, с его точки зрения, существовало много недостатков – они были написаны грубым, нелитературным языком, их тексты были перегружены иногда вовсе нелепыми «чудесами», искажавшими облик того святого, которому они были посвящены. Под руководством преп. Симеона Метафраста была проделана огромная работа по составлению житийного свода. К сожалению, до конца она доведена не была. Задача же стояла следующая: сохранив дух данных житий, привести их текст в соответствие с литературными требованиями и духовными запросами современного общества, то есть изменить лишь стиль и характер изложения. Убраны были длинные и похожие друг на друга вступления и заключения. Оставались главным образом лишь повествовательные части и описания чудес, совершенных при жизни праведника. Все эти жития после переработки объединялись простотой изложения, краткостью, достоверностью, доступностью для чтения и понимания.

Точно неизвестно, сколько житий было составлено таким образом, а сколько переписано заново самим преп. Симеоном Метафрастом. Полного собрания их не существует и сегодня. По мнению Л. Алляция (XVII в.), Симеон собственноручно исправил и написал 122 жития.

Новые принципы построения агиографических сочинений сказались и на данном житии свт. Григория Двоеслова. Сразу надо отметить, что оно выделяется из остальной массы текстов, в частности, тем, что в нем не прослеживается весь жизненный путь свт. Григория. Путем компоновки двух фрагментов единого сюжета автору удалось создать действительно возвышенный облик святого, оборвав повествование на описании момента наивысшего духовного подъема его героя.

Вместе с тем необходимо сказать и об источниках, на основании которых было создано это житие, не являющееся полностью оригинальным произведением. Судя по всему, преп. Симеон Метафраст использовал два фрагмента из биографии Григория, написанной в 870-х гг. Иоанном Диаконом[4], бывшим монахом монастыря в Монте-Кассино. В отличие от жития папы, созданного Павлом Диаконом, данное произведение было написано с четко выраженных проримских позиций. Симеон Метафраст объединил и переработал материал двух глав: 10 гл. I кн., сюжет об Ангеле в образе нищего, и 23 гл. II кн., сюжет об Ангеле – тринадцатом участнике трапезы. В таком переработанном виде житие свт. Григория Великого появилось на Руси, где позднее было включено (в раздробленном и вновь переработанном виде) в Житие свт. Григория в мартовской книге житийного свода свт. Дмитрия Ростовского.

Несмотря на все вышесказанное, в науке до сих пор нет полного единства в отношении принадлежности данного жития свт. Григория перу византийского агиографа. Непосредственно автором преп. Симеон назван в Парологии Ж.-П. Миня, составители же болландистского справочника-указателя по средневековой латинской агиографии воздерживаются от определения личности автора: они просто указывают на то, что это – латинская версия греческого жития Григория, древний вариант которого был найден в cod. Bruxellensi 64[5].

Сочинения Симеона Метафраста собраны в 114, 115, 116 томах Patrologia Graeca.

Примечания

[*] Не включён в современный Месяцеслов Русской Православной Церкви.

[1] Н.Б-в. Метафраст Симеон // т. XIX, СПб., 1896, с. 167.

[2] Васильевский В.Г. О жизни и трудах Симеона Метафраста // Журнал Министерства народного просвещения. Ч.212, декабрь, 1879, с. 379–437. Об А.А.Кунике см. с. 380.

[3] Там же, с. 396.

[4] S. Gregorii Magni Vita, a Ioanne diacono scripta libris quatuor // Patrologiae cursus completus. Series latina. T. 75. Paris, 1862, cols. 60–242/

[5] Bibliotheca hagiographica latina antiquae et mediae aetatis, ediderunt socii Bollandiani. Bruxellis, 1899. fasc. III, pp. 543–544.