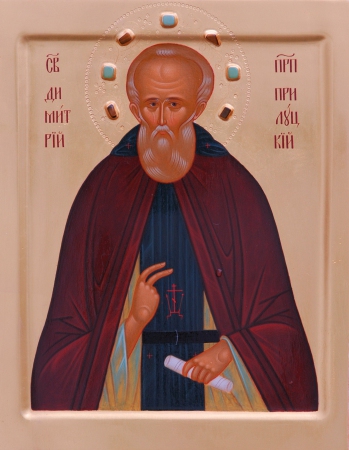

Димитрий Прилуцкий Вологодский

Краткое житие преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского

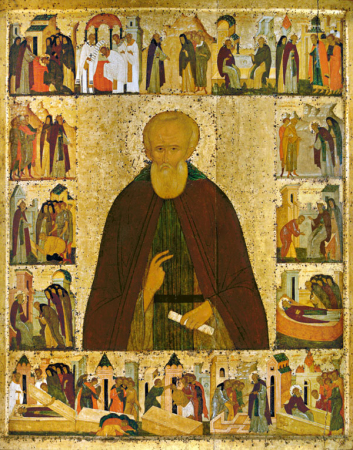

Сей преподобный и богоносный отец наш Димитрий родился в нашей стране в городе Переяславле у благочестивых родителей. Был крещен во имя Отца и Сына и Святаго Духа и с детства приучен к божественным книгам. Он превосходил разумом и смиренной мудростью многих своих сверстников. Во многих своих привычках он подражал Иоанну Златоустому. В том числе он не любил принимать почестей от слуг, но всегда носил в своем сердце смиренномудрие и размышлял о будущем веке, о суде Божием, о воздаянии каждому человеку по его делам, о Царствии Небесном, радости праведных и райском блаженстве. Восприняв из книг Ветхого и Нового Заветов мысль, что все в этом мире скоропреходяще, святой оставил суетный мир, проникся страхом Божиим и сделался монахом в Горицком монастыре Пречистой Богородицы в том же городе Переяславле. Он много потрудился над приобретением добродетелей, именно духовного трезвения, молитвы, чистоты, глубокого смирения и любви ко всем людям, и труды его стали приносить спасительные плоды, так как он был занят исполнением заповедей Господних и днем, и ночью. Он был целомудрен и чистым сердцем стремился к Богу, то есть жил подобно Ангелу. Блаженный стремился познать то, что созерцают ангелы и что доступно только любящим Бога. И его за его добродетели полюбили и иноки, и простые люди. Затем Бог сподобил его принять дар священства и быть наставником и учителем людям, что он исполнял, как исполняет хороший воин, угождающий своему господину. В то время святой отец наш Сергий устраивал монастырь Святой Троицы вблизи Радонежа и по воле Божией ввел там общежительный устав. Святой Димитрий имел обычай часто посещать святого Сергия и беседовать с ним во Христе о том, как управлять монастырем, чтобы привести к Богу Его избранных. Этими святыми Своими угодниками, преподобными отцами нашими, новыми чудотворцами, Бог подлинно просветил Русскую землю. Потом блаженный Димитрий поставил церковь во имя святого Николая Чудотворца и монастырь около озера и города Переяславля и был в нем игуменом. К нему приходили монахи и не монахи ради исцеления душевного и чтобы остаться с ним жить. Он поучал их со смирением и постригал во святой иноческий чин, собирая таким образом стадо овец Христовых. Блаженный ввел в монастыре общежительный устав и сам для всех был образцом для подражания. Братия повиновалась ему с любовию как Ангелу Божию, как истинному наставнику, чтили как ходатая перед Богом, вымаливавшего для них Небесное Царствие. Затем блаженный Димитрий отошел оттуда на Вологду. Там он создал церковь Всемилостивого Спаса на освящение водам (в честь праздника Происхождения Честных Древ Животворящаго Креста Господня, когда совершается Церковью освящение воды; этот монастырь св. Димитрий поставил в излучине, или луке, реки Вологды – Спасский Прилуцкий монастырь). Святой на этом месте собрал большую братию и тоже дал общежительный устав. Хорошо наставив это стадо Христовых овец, преподобный отец наш Димитрий преставился ко Господу в 1392 году 11 февраля (24 февраля по новому стилю).

Полное житие преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского

Преподобный и богоносный отец наш Димитрий происходил из города Переяславля[1] от благочестивых родителей. С молодых лет он отдан был в книжное научение и навык в чтении божественных книг; многих сверстников он превосходил разумом и выделялся среди них своим смиренномудрием, которое всегда скрывал в сердце своем. Блаженный любил часто размышлять о будущем веке, о суде Божием, о воздаянии каждому по делам его, о Царстве Небесном, радости праведных и райском блаженстве. Изучив Священное Писание Ветхого и Нового Завета, святой познал, что жизнь в этом свете скоропреходяща. И потому он вскоре оставил этот суетный мир и с умиленной душой, придя в страх Божий, в том же Переяславле принял иночество в Нагорном Борисоглебском монастыре. Здесь, усердно подвизаясь в добродетельной жизни, он упражнялся в духовном трезвении и молитве, отличаясь чистотой, крайним смирением и духовной любовью ко всем. Таким образом этот трудолюбивый и неустанный богоугодный подвижник, поучаясь в законе Господнем день и ночь, обрел плод спасения, целомудрием и чистым сердцем взыскуя Бога и проводя равноангельное житие. Иноки и простой народ любили святого за его великую добродетель. По прошествии некоторого времени Бог сподобил преподобного Димитрия принять сан священства. В то время Преподобный Сергий, Радонежский чудотворец, устроил близ Радонежа монастырь во имя Святой Троицы и по изволению Божию учредил там иноческое общежитие. Преподобный Димитрий часто посещал Преподобного Сергия для духовных бесед о том, как бы лучше управить иноческим общежитием и людей избранных привести к Богу. После того преподобный Димитрий построил церковь во имя святого Николая Чудотворца и при ней создал монастырь на берегу Переяславского озера[2], и был при той обители игуменом. К преподобному стало стекаться ради духовной пользы много монахов и мирян, желавших жить в его обители, и блаженный принимал их, поучая со смирением и постригая мирян в святой иноческий чин. Так он собрал у себя большое Божие стадо словесных овец Христовых. Вскоре затем преподобный устроил в своем монастыре общежитие, утвердив его строгими правилами. Братия во всем повиновались святому с любовью и послушанием, как Ангелу Божию и истинному наставнику, в особенности же как ходатаю Царства Небесного. Потом, бегая славы человеческой[3], блаженный Димитрий удалился отсюда на Вологду; там, недалеко от города, преподобный полюбил уединенное место при луке[4], образуемом коленом р. Вологды, создал здесь храм во имя Всемилостивого Спаса и основал общежительный монастырь[5]. Когда разнеслась молва о водворении преподобного в Прилуках, многие из учеников перешли из Переяславля к любимому наставнику в Прилуки; приходило к преподобному много ищущих иноческой жизни и из разных других стран. Так составилась общежительная Прилуцкая обитель. И собрал здесь преподобный Димитрий многочисленную братию[6]. Добре упасши Христово стадо вверенных его руководству овец словесных, преподобный преставился ко Господу 11 февраля 1392 года[7].

Примечания

[1] Переяславль-Залесский, северный, – ныне уездный город Владимирской губернии.

[2] Ныне – так называемый "Никольский на Болоте" – заштатный монастырь в Переяславле-Залесском.

[3] Слух о высокой жизни преподобного Димитрия дошел до великого князя Московского Димитрия Иоанновича Донского, и он пригласил преподобного к себе, чтобы он был восприемником детей его. Преподобный исполнил желание князя и получил от него щедрые дары для обители. После этого он и решился оставить Переяславский монастырь и удалиться в глухое место.

[4] Лука – изгиб, кривизна, излучистый берег, мыс, огибаемый рекою.

[5] Это было в 1371 году. Спасо-Прилуцкий (второклассный) монастырь находится в 15 верстах от Вологды. При основании обители владельцы места с любовью уступили преподобному свою землю. Горячее усердие явилось и у граждан Вологды. Каждый спешил жертвовать преподобному, что мог, для сооруженья храма. Великий князь Димитрий Донской, узнав об основании преп. Димитрием новой Спасо-Прилуцкой обители, прислал от себя для нее пожертвования.

[6] Преподобный своими подвигами и добродетелями служил высоким примером и образцом для собравшейся в его обитель братии, в то же время непрестанно поучая и наставлял ее. Он отличался нищелюбием и благотворительностью. Сам всегда довольствуясь только просфорой с теплой водой, он обходил монастырские угодья и заботился, чтобы для трапезы братии вовремя доставлялось все нужное. Одежда у него зимой и летом была одна – овчинный заскорузлый тулуп, под которым летом бывал он мокрым от жары, а зимой страдал от морозов. Но для братии он ходил вместе с ними на работы. Для того, чтобы другие не видали его слезной молитвы, он часто удалялся для молитвы в уединенное место, с левой стороны храма, где для этого была сделана деревянная пристройка. Своими высокими подвигами самоотвержения и самоотречения преподобный достиг высокого духовного совершенства и сподобился дара прозрения.

[7] Тело преп. Димитрия было погребено в созданной им Спасской церкви. У гроба его и его молитвенным предстательством совершались чудеса и различные исцеления. И ныне мощи преп. Димитрия Прилуцкого почивают в том же храме, где находится и чудотворный образ этого святого, бывший с великим князем Иоанном III во время похода его под Казань.